做新时代的“回信人” | 我把青春献给你·重温抗战英烈家书

讲述人

讲述人:长江大学“信·荆楚”团队成员 袁田

前辈们,我们一直在寻找你们。

我是长江大学“信·荆楚”团队的大学生袁田。五年,两万多公里跋涉。当指尖一次次拂过泛黄的信笺,当双脚一次次踏上你们曾走过的崎岖山路,我们心中总会反复叩问:究竟在寻找什么?

(长江大学“信·荆楚”团队部分成员于2023年暑期在红安七里坪革命旧址寻访英烈后人)

我们寻找的,是镌刻在历史深处的记忆。

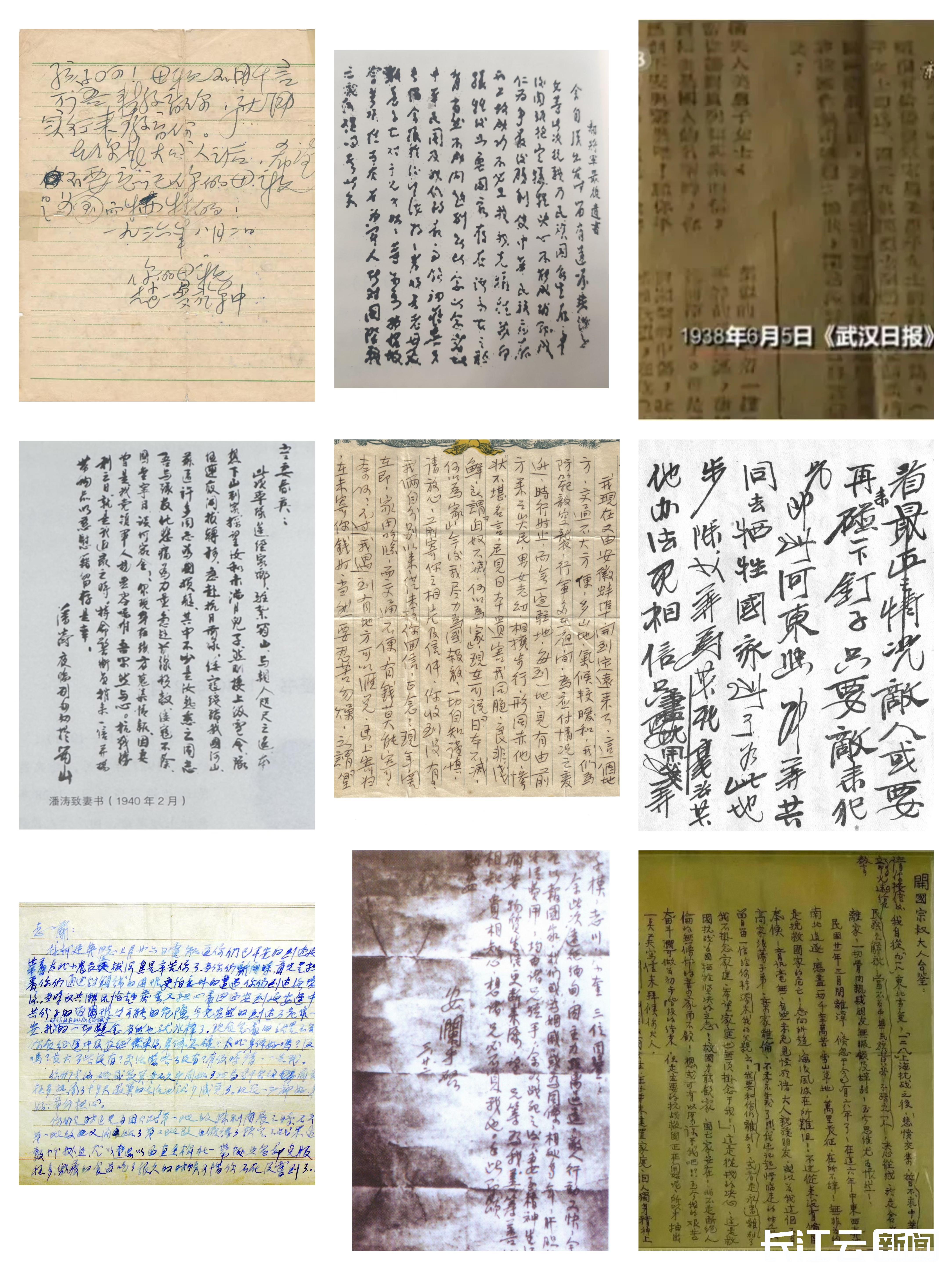

在档案馆的卷宗间,在博物馆的展柜前,我们为辨认模糊的字迹反复比对,为考证史料的细节彻夜翻阅地方志。就在那些幸存的笔墨中,我们遇见了写下“为国战死,事极光荣”的戴安澜将军,也读到他“柴米油盐无人担”的父爱深情;遇见了写下“别时容易见时难”的左权将军,也感受到他在家书中描摹女儿依偎膝下、一家团聚的快乐;遇见了用“实行”来教育孩子的母亲赵一曼,也认识了那位“过家门而不入”的父亲潘涛……

渐渐地,你们不再只是史书上熟悉又陌生的名字,而成为有血有肉、可亲可敬的前辈。正是这一封封家书,让我们感受到那挺立的民族脊梁背后一颗颗滚烫跳动的心。

我们寻找的,是一个民族的精神根脉——在抗日战争的壮阔进程中孕育出的伟大抗战精神。

(长江大学“信·荆楚”团队部分成员在歌乐山革命纪念馆为小学生解读英烈家书)

今天,作为新时代的青年,我们该怎样传承?这一路上,我们也曾迷茫。直到寻访的足迹越走越远,直到把目光从历史投向现实,答案,便在心中愈加清晰。

我们看到,一代代科研人员为国铸“剑”,那是你们百折不挠、坚忍不拔的必胜信念;

我们听到,戍边战士誓言铿锵,“清澈的爱,只为中国”,那是你们视死如归、宁死不屈的民族气节;

我们更领悟到,大国工匠将毕生心血倾注于超级工程,那是你们天下兴亡、匹夫有责的爱国情怀。

你们的精神从未远去,它跨越时空、历久弥新,成为我们这一代人战胜一切风险挑战的强大动力。

所以,我们用脚步去“寻信”,是为历史存证;我们用心灵去“解信”,是与前辈对话;我们用青春去“传信”,是要成为那传递精神火炬的一束光。

(长江大学“信·荆楚”团队部分成员于2024年暑期在山东华夏书信文化博物馆寻信)

(来自多所高校的“我把青春献给你·重温抗战英烈家书”讲述人)

我们,是新时代千千万万的普通青年。

今天,我们不仅是你们故事的聆听者,更成为新时代的“回信人”。这封回信,写在我们读过的每一页抗战历史里,写在我们踏过的每一步寻访之路上,写在我们为理想奋斗的每一个日夜里。这封回信,我们将用一生去书写,它将写在未来每一个为祖国奉献的岗位上,最终汇入中华民族伟大复兴的壮丽征程!

出品人:洪燕、梁延、周静、王秋、李贞实

编审:梁延、向秀、周静、胡银芳、张丁

策划:刘炜、易星

撰稿:刘炜、易星、长江大学“信·荆楚”团队

情景剧:袁田、胡明畅、蔡坤鹏

音频制作:杜佳奕、杨旭宇

统筹:吴宝洪、熊婧洁、洪伯

图文编辑:熊婧洁

相关阅读

融媒体平台建设服务

融媒体平台建设服务 长江云 • 新时代文明实践平台

长江云 • 新时代文明实践平台

大数据舆情中心

大数据舆情中心