潘涛:为了抗战,他离家门咫尺之遥而不入

(潘涛)

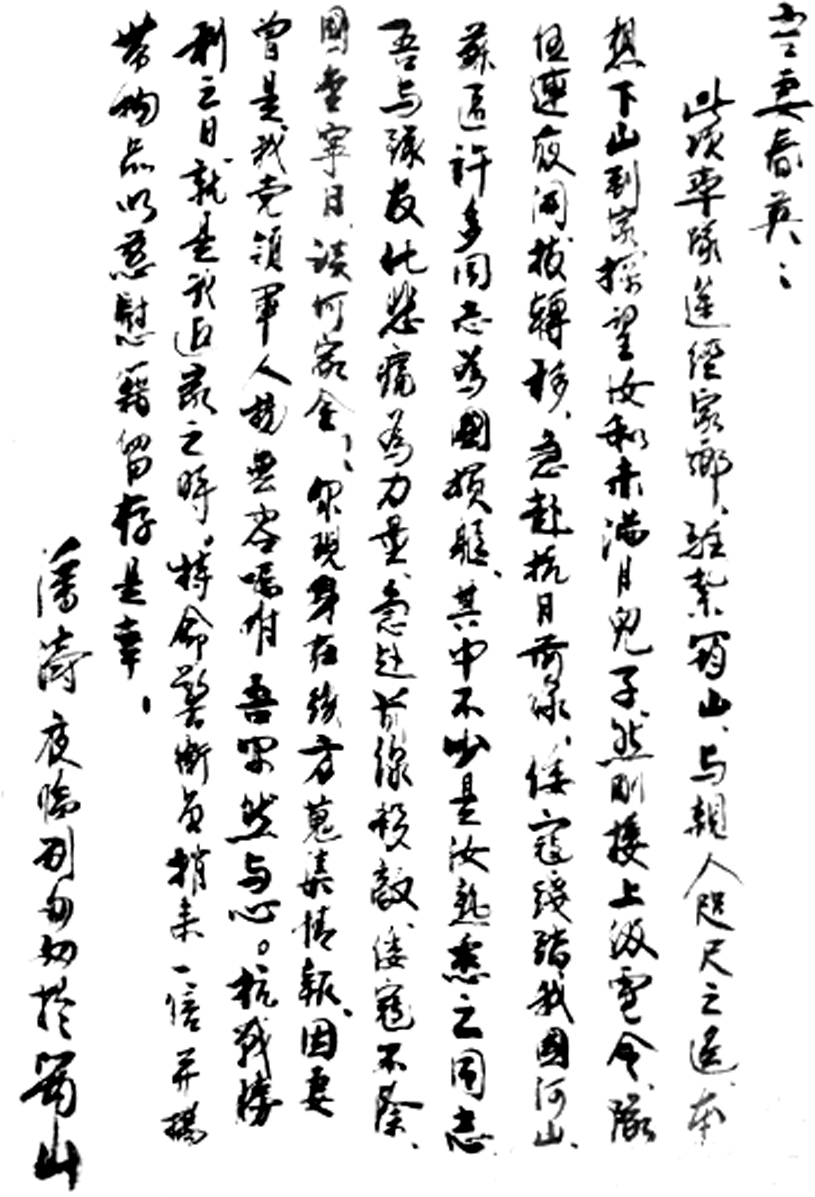

这封家书是潘涛于1940年2月随部队从筠山转移之前,写给妻子贾春英的信。

吾妻春英:

此次率队途经家乡,驻扎筠山,与亲人咫尺之遥,本想下山到家探望汝和未满月儿子,然刚接上级电令,队伍连夜开拔转移,急赴抗日前线。倭寇践踏我国河山,苏区许多同志为国损〔捐〕躯,其中不少是汝熟悉之同志,吾与队友化悲痛为力量,急赴前线杀敌。倭寇不除,国无宁日,谈何家全?尔现身在后方搜集情报,因妻曾是我党领军人物,无容嘱咐,吾安然与心。抗战胜利之日,就是我返家之时。特命警卫员捎来一信并携带物品,以慈〔兹〕慰藉,留存是幸。

潘涛

夜临别匆匆于筠山

潘涛前辈:

您好!

我叫李柯翰,是湖北大学的一名学生。当我站在这片您曾播下革命火种的土地上,再读您写于家乡阳新筠山的这封家书时,眼前浮现出这样的画面:一位年轻的丈夫、一位新生儿的父亲,站在离家仅几里路的山岗上,遥望着万家灯火中属于自家的那一盏,却最终选择转身,奔赴炮火连天的战场。

“咫尺天涯”。我想,没有比这四个字更能形容您那一刻的心情了。家就在眼前,您却不能回。刚出世的孩子就在山下,您甚至来不及看一眼、抱一下,听一声他的啼哭。而支撑您做出这个“残酷”决定的,是您在信中写下的那句千钧之问:

“倭寇不除,国无宁日,谈何家全?”

在信中,您对妻子说“无容嘱咐,吾安然与心”。这短短几个字,与其说是丈夫对妻子的信任,我更愿称之为一位革命者对另一位革命者的最高敬意。因为您深知,您的爱人贾春英是怎样一位了不起的伴侣。她14岁投身革命,是一位威震湘鄂赣的抗日女英雄。

(潘涛烈士妻子贾春英)

正因如此,那句“抗战胜利之日,就是我返家之时”的约定才更显千钧之重。那不是寻常的儿女情长,而是两位将生命置之度外的革命者共同许下的关于国与家的最悲壮也最滚烫的誓言。

然而,誓言犹在耳边,诀别却来得如此迅速和惨烈。就在写下这封信不久,在嘉鱼金水河畔,您率部与日寇血战五昼夜,战至最后一人,流尽最后一滴血。您用年仅28岁的生命践行了对国家的忠诚,而那句饱含思念的约定也成了您留给家人和这片土地的绝响。

(抗战时期,革命烈士潘涛用过的斗笠和缴获的日本刺刀 来源:武汉革命博物馆)

前辈,对于我们这一代人来说,“回家”是件再寻常不过的事:那是一张奔向团圆的车票,是地铁里熟悉的报站声,是推开家门时熟悉的饭菜香……而正是您在筠山顶上那个遥望的夜晚让我读懂了,我们今天每一次理所当然的归途,都是您那一代人用信仰和生命铺就的。

您用短暂的一生所守护的是此刻的万家灯火,是这灯火里每一个寻常的傍晚父亲推开家门时孩子那一声无比珍贵的、稚嫩的“爸爸”;更是这灯火下,孩子们能随时被呵护和温暖着的父亲的怀抱。

英烈简介

潘涛(1912—1940),湖北阳新人。1927年1月,赴武昌中央农民运动讲习所学习。1928年,返乡参加土地革命,向广大人民群众传播革命思想。1930年7月,加入中国共产党,并参加红军。全民族抗战爆发后,参加新四军。1940年初,率队在湖北嘉鱼开展游击战争,在与日寇的遭遇战中牺牲,时年28岁。

讲述人

湖北大学新闻传播学院学生李柯翰

出品人:洪燕、梁延、周静、王秋、李贞实

编审:梁延、向秀、周静、胡银芳、张丁

策划:刘炜、易星

撰稿:刘炜、易星、熊婧洁

情景剧:苏潇、王少钏

音频制作:杜佳奕、杨旭宇

统筹:吴宝洪、熊婧洁、洪伯

图文编辑:熊婧洁

相关阅读:

社会保障

社会保障 交通出行

交通出行 公积金

公积金 公安服务

公安服务 职业资格

职业资格 医疗健康

医疗健康 市场监管

市场监管 法律服务

法律服务

融媒体平台建设服务

融媒体平台建设服务 长江云 • 新时代文明实践平台

长江云 • 新时代文明实践平台

大数据舆情中心

大数据舆情中心