郝梦龄:成功不必在我

【点击收听完整节目】

郝梦龄

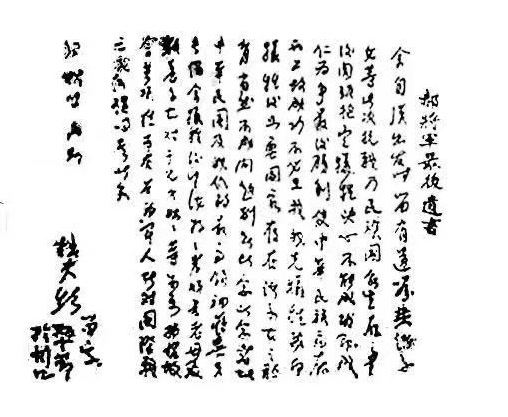

这封家书是郝梦龄于1937年10月10日在忻口会战前线,写给妻子剧纫秋的信。

余自汉出发时,留有遗嘱与诸子女等。此次抗战乃民族国家生存之最后关头。抱定牺牲决心,不能成功即成仁,为争最后胜利,使中华民族永存世上,故成功不必在我,我先牺牲。我即牺牲后,只要国家存在,诸子女之教育当然不成问题。

……倘余牺牲后,望汝好好孝顺吾老母及教养子女,对于兄弟姐妹等亦要照拂。故余牺牲亦有荣,为军人者,对国际战亡,死可谓得其所矣!

纫秋贤内助

拙夫龄留字

双十节于忻口

郝梦龄将军:

您好!

我叫王振瑄,是华中科技大学的一名学生。此刻,我正站在汉口郝梦龄路,是的,以您的名字命名的路。站在这里,我想象着您当年的样子。

当卢沟桥的炮声响起,您两次上书请缨,坚决要求北上抗日。您说:“我是军人……国家已到生死存亡的最后关头。我们应该去抗战,应该去与敌人拼。”

1937年秋天,您率部北上,途经武汉与家人诀别。您对女儿说:“一个人要爱国家,爱百姓,要不爱财,不怕死。”临行前,您在家中写好遗嘱,为了不让15岁的女儿担心,您又当着她的面亲手撕掉。您把所有的悲壮都藏在了自己心底,只把决绝写在了行动上。

郝梦龄致妻书,1937年10月10日,这封家信写成后的第六天,郝梦龄壮烈殉国

几天后,您抵达了山西忻口前线。那是保卫华北的最后一道屏障,战况惨烈到一处高地竟能在一昼夜间易手13次。双十节那天,您在日记里痛苦地自责:“华北将沦落日人之手,我们太无出息!”可在同一天写给妻子的信中,您却收起了所有的激愤,只留下一位丈夫和军人最后的从容。

1937年10月16日凌晨,在夺回阵地的总攻中,您不顾卫兵的再三劝阻,执意冲在最前面。当参谋请您退回掩体时,您平静地说:“瓦罐不离井口破,大将难免阵前亡。”

您倒在了冲锋的路上,是抗日战争中第一位为国捐躯的军长。

您的灵柩被运回武汉时,江城万人空巷,为您举行国葬。毛泽东同志评价您,是“给了中国人民以崇高伟大的模范”。

郝梦龄牺牲后,汉口市民为其送行

郝梦龄牺牲后,汉口市民为其送行

郝将军,如今,八十多年过去了,我常常会来以您名字命名的这条街道上走一走,穿着校服的学生们笑着闹着,穿行于街边的餐厅;路口长椅上的老街坊们会骄傲地对游客讲起您的故事……您在家书中写下的那句话在我脑海中回响:“我即牺牲后,只要国家存在,诸子女之教育当然不成问题。”

附近学校学生“打卡”武汉郝梦龄路

附近学校学生“打卡”武汉郝梦龄路

是啊,今天的青年能够自由求学、挥洒梦想,就是对您那份笃定,跨越了80多年的回响。正是因为有无数个像您一样“成功不必在我,我先牺牲”的先辈,才有了我们今天争取“功成有我”的广阔天地。

英烈简介

郝梦龄(1898—1937),字锡九,河北藁城人。1914年入伍参军,保定陆军军官学校第6期步兵科毕业,曾参加过北伐战争。全民族抗战爆发后,时任国民革命军陆军第9军军长的郝梦龄率部参加忻口会战。1937年10月16日,在忻口西北侧南怀化阵地与日军作战时中弹牺牲,时年39岁。

讲述人

华中科技大学新闻与信息传播学院学生 王振瑄

出品人:洪燕、梁延、周静、王秋、李贞实

编审:梁延、向秀、周静、胡银芳、张丁

策划:刘炜、易星

撰稿:刘炜、易星、熊婧洁

情景剧:刘飞、易星

音频制作:杜佳奕、杨旭宇

统筹:吴宝洪、熊婧洁、洪伯

往期回顾

社会保障

社会保障 交通出行

交通出行 公积金

公积金 公安服务

公安服务 职业资格

职业资格 医疗健康

医疗健康 市场监管

市场监管 法律服务

法律服务

融媒体平台建设服务

融媒体平台建设服务 长江云 • 新时代文明实践平台

长江云 • 新时代文明实践平台

大数据舆情中心

大数据舆情中心