陈难:跨越半个多世纪的和平呼唤

【点击收听完整节目】

1938年武汉“4·29空战”中,22岁的中国空军飞行员陈怀民在击落一架敌机后,遭到5架敌机围攻,机身多处中弹着火。陈怀民毅然放弃跳伞机会,冲向敌机,与日本飞行员高桥宪一同归于尽。

消息传来,陈怀民的妹妹陈天乐更名为“陈难”,寓意“共赴国难”,并在此后半个多世纪,给高桥妻子美惠子写了三封信,发出两国人民对和平与正义的深情呼唤。

高桥夫人美惠子女士:

……想到你的整天在笑中生活着的两个孩子和你此后残缺凄凉的生涯,我恨不能立刻到贵国去亲自见到你,和你共度友爱的生活。我绝不因为你们国家的军阀对我们的侵略而仇视你,我深深地了解到你们被那般疯狂的军阀们压迫的痛苦。

……我还得告诉你,我是厌恶战争的,但我们中国为抵抗暴力而战,这种战争是维护正义和人道的战争,是值得歌颂的战争。这意义和贵国不同。如果贵国军阀对于中国的残暴行为和强占中国领土的野心一天不停止,我们每一个中国人,也决没有一个人会屈服!

……我家里的父母和大哥,都非常深切地关心你,像关心他们自己的儿女兄妹一般,不带一点怨恨。我盼望有一天让我们的手互相友爱地握着,心和心相印着,沉浸在新鲜的年轻人的热情里。我们有理由为着这个信念而努力。使我们的心灵永远地合在一起!祝你为全世界的和平而奋斗!

陈难前辈:

您好!

我叫阮婕安妮,是华中师范大学的一名学生。第一次读到您那跨越半个多世纪的三封信时,我被一种巨大的力量所震撼。

在哥哥陈怀民用生命撞向敌机、血洒长空之后,在整个民族都承受着侵略者暴行的时候,您没有被仇恨吞噬。

(陈怀民)

您做的第一件事,是把自己的名字从“天之快乐”的“天乐”,毅然改成了“国之危难”的“陈难”。然后,您提起了笔。

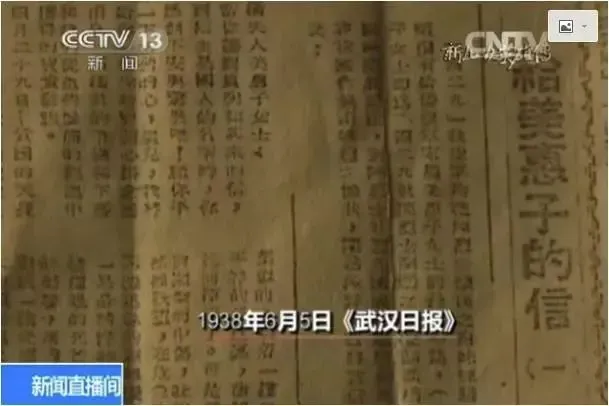

您这篇发自肺腑的“心灵之作”,很快便拥有了穿透时代的巨大回响。1938年6月5日,《给美惠子女士的信》刊载于《武汉日报》。随即,全国各大报刊纷纷转载,迅速被翻译成多国语言,传遍世界,掀起了全世界反法西斯的舆论热潮,成为人们在黑暗中无比企盼的和平之音。

(1938年6月5日,《武汉日报》刊登了陈难的《给美惠子的信》)

因为战争的阻隔,这声呼唤,美惠子女士在当时并没能听到。

直到1987年,在陈怀民烈士牺牲的祭日,年逾七旬的您再次提笔,在给美惠子的第二封信里写道:“你意想不到世界上有这样一个人──她每年的‘四·二九’都在思念您、关怀您……”您还说:“我依然热切的希望您能来中国和我携手漫步于空战后的武汉青山脚下,天兴洲边,以此安慰昔日两机相撞而同归于尽的灵魂……”落款是:“您的中国知音,陈难”。

这声“知音”,跨越了国界、仇恨与岁月。终于,1990年,在中日媒体的帮助下,您找到了她。当71岁的美惠子第一次读到您这两封信时,她泪流满面,托人回信,向您这位“中国的知音”表达无尽的感激。收到回信后,您写下了第三封信,信里说:“让我们像亲姐妹一样,为中日两国人民世代友好作出贡献!”

前辈,从20岁到72岁,您用跨越半个多世纪的三封信,完成了一场漫长而伟大的呼唤。我想,正是因为我们这个民族,对战争带来的苦难有着刻骨铭心的记忆,所以才对和平,有着这般孜孜不倦的追求。

(八路军武汉办事处旧址纪念馆红领巾小讲解员讲述空军英雄陈怀民在武汉空战中舍身撞击敌机的壮烈事迹)

如今在武汉,有一条路,叫“陈怀民路”,它让英雄之名永存,让我们铭记不屈的抗争。而您用一生写就的三封信,为所有后来者,点亮着一条穿越历史硝烟、走向人类共同未来的心灵之路。

英烈简介

陈怀民(1916—1938),原名陈天民,1916年出生于江苏镇江,1936年从笕桥中央航校第五期毕业后编入中国空军四大队第二十三队任少尉飞行员。1938年4月29日,日军空袭武汉。陈怀民在击落1架敌机后,遭到5架日机围攻,他掉转机头撞向敌机,与敌人同归于尽,时年22岁。

讲述人

华中师范大学新闻传播学院学生 阮婕安妮

出品人:洪燕、梁延、周静、王秋、李贞实

编审:梁延、向秀、周静、胡银芳、张丁

策划:刘炜、易星

撰稿:刘炜、易星、熊婧洁

情景剧:卫东、林岚、苏雯

音频制作:杜佳奕、杨旭宇

统筹:吴宝洪、熊婧洁、洪伯

图文编辑:熊婧洁

相关阅读:

社会保障

社会保障 交通出行

交通出行 公积金

公积金 公安服务

公安服务 职业资格

职业资格 医疗健康

医疗健康 市场监管

市场监管 法律服务

法律服务

融媒体平台建设服务

融媒体平台建设服务 长江云 • 新时代文明实践平台

长江云 • 新时代文明实践平台

大数据舆情中心

大数据舆情中心