张自忠:力战而死,无愧国家,无愧民族

(张自忠)

在抗日战争中,张自忠每逢出征必留遗书,若能生还,便亲手撕掉。1940年5月,枣宜会战爆发,张自忠亲率2000多名战士渡过襄河阻击日军。此次出征,他留下了两封信,一封致将士们,另一封信致他的副将,却没给家里留下只言片语。

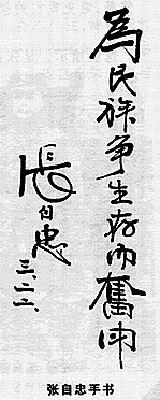

(张自忠手书“为民族争生存而奋斗”)

张自忠将军:

您好!

我是华中师范大学的贾若涵,跨越八十余载光阴,不知我这声问候,您能否听到?时间的长河从未冲淡您的身影,您的故事依然被我们骄傲地传颂着。

当我沿着时间的脉络去追寻您的足迹,一幕幕铁血画卷在眼前展开:从1938到1940年,短短两年,您率部一战淝水,再战临沂,三战徐州,四守潢川,五保京钟,六战随枣,七攻襄东。赫赫战功背后,是何等的艰辛与卓绝!尤其是在武汉会战中,您于危局中受命,成功阻敌西进,为国家的战略部署与生命财产的转移赢得了千金难换的宝贵时间。

然而,最令我震撼的,还是您在湖北这片土地上那场以身殉国之战——枣宜会战。

1940年5月,日军为控制长江交通、断我后方运输线,集结重兵而来。当时,身为第33集团军总司令兼第五战区右翼兵团司令的您,面对兵力数倍于己的强敌,在襄河布防迎敌。

大战在即,您没有给妻儿留下片言只语,却给朝夕与共、生死相托的战友写下了一封决别书。

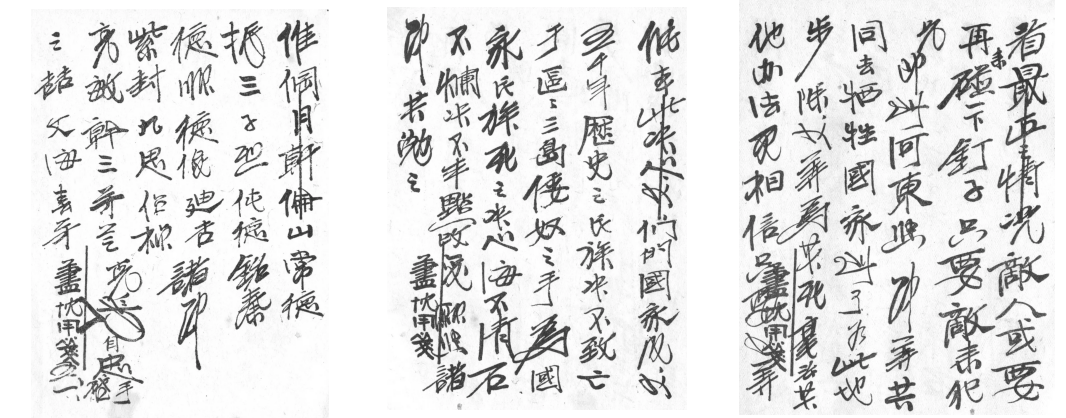

(1940年5月1日,张自忠《致战友书》,来源:中国人民大学家书博物馆)

致战友:

看最近之情况,敌人或要再来碰一下钉子,只要敌来犯,兄即到河东与弟等共同去牺牲。国家到了如此地步,除我等为其死,毫无其他办法。更相信只要我等能本此决心,我们的国家及我五千年历史之民族,决不致亡于区区三岛倭奴之手。为国家民族死之决心,海不清,石不烂,决不半点改变,愿与诸弟共勉之。……

小兄张自忠手启

五、一

我知道,您有一个习惯,每逢出征必留遗书,若能生还,便亲手撕掉。我常常思索,一个人究竟要怀着怎样的信念,才能如此坦然地直面死亡?对您而言,死亡究竟意味着什么?

您曾在写给弟弟张自明的信中说:“吾一日不死,必尽吾一日杀敌之责;敌一日不去,吾必以忠贞至死而已。”只要一息尚存,便为国家死战到底。

正是怀着这样决绝的意志,您才会在枣宜会战最危急的关头,不顾部下再三劝阻,亲笔给副总司令冯治安写下那封语重千钧的绝命书。

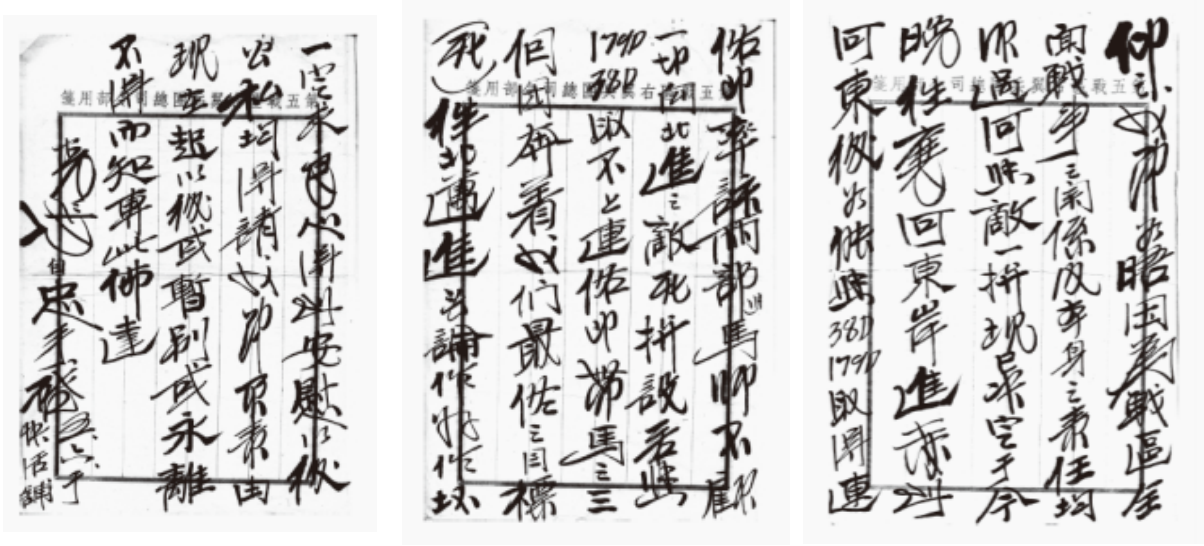

(1940年5月6日,张自忠致第33 集团军副总司令冯治安的亲笔信,来源:中国人民大学家书博物馆)

仰之我弟如晤:

因为战区全面战事之关系,及本身之责任,均须过河与敌一拼,现已决定于今晚往襄河东岸进发。到河东后,如能与38D、179D(38师和179师)取得联络,即率诸两部与马师不顾一切向北进之敌死拼……由现在起,以后或暂别,或永离,不得而知……

小兄张自忠手启

五、六于快活铺

5月7日,您亲率两千余将士,踏上一段再也没有归途的征程。您毅然东渡襄河,如一把尖刀直插敌阵。在敌人的重重围困下,浴血奋战了九个昼夜。枪林弹雨中,您身先士卒、疾呼督战。鏖战之中,弹片撕裂了您的肩膀,子弹洞穿了您的手臂,机枪更横扫过您的胸部腰部腹部,血流如注。

在生命的最后时刻,一名敌兵冲到您跟前,竟被您威严沉毅的目光所震慑,当场愣住。枪声再次响起,击中您的头部,又一名日本士兵将刺刀刺入您的身体,您高大的身躯最终轰然倒地。那一年,您年仅49岁。

您是抗日战争时中国军队在战场上牺牲的最高将领,也是二战同盟国牺牲的军衔最高的将领。您的牺牲,震动了整个中华大地,举国为之哀恸。当您的灵柩经过宜昌时,十万民众自发倾城而出挥泪相送,敌机在头顶盘旋呼啸,竟无一人退缩躲避。在延安,毛泽东同志为您题下“尽忠报国”的挽词;周恩来同志称您为“中国抗战军人之魂”!

(湖北宜城张自忠纪念园)

将军,此刻,我正漫步在武汉车水马龙的张自忠路上,眼前是人间烟火,繁华安宁,这不正是您与千万将士当年冲锋陷阵时,心中最渴望守护的景象吗?

(在武汉张自忠路开展研学活动的师生)

(在武汉张自忠路开展研学活动的师生)

站在这里,我更清晰地读懂了您,读懂了“为国家民族死之决心,海不清、石不烂”的誓言,更读懂了那将个人生死彻底融入国家命运的决绝。这股忠勇之气,早已熔铸成我们民族的脊梁。这份忠诚、爱国与担当的精神基因,早已穿越硝烟,跨过山河,在一代又一代人的心中永远滚烫如初。

英烈简介

张自忠(1891—1940),字荩忱,山东临清人。1911年,秘密加入同盟会。1914年,投笔从戎。1933年,参加长城抗战,任国民革命军陆军第29军前线总指挥,重创日军。全民族抗战爆发后,先后任国民革命军陆军第59军军长、第33集团军总司令兼第五战区右翼兵团司令等职。1938年3月,率部在临沂取得击溃日军精锐板垣师团的胜利。1940年5月枣宜会战中,率部渡襄河与日军奋战九昼夜,身负重伤。1940年5月16日,壮烈殉国,时年49岁。

讲述人

华中师范大学

新闻传播学院学生

贾若涵

出品人:洪燕、梁延、周静、王秋、李贞实

编审:梁延、向秀、周静、胡银芳、张丁

策划:刘炜、易星

撰稿:刘炜、易星

情景剧:贾若涵、王建、白钢

音频制作:杨旭宇、杜佳奕

统筹:吴宝洪、熊婧洁、洪伯

图文编辑:熊婧洁

相关阅读

社会保障

社会保障 交通出行

交通出行 公积金

公积金 公安服务

公安服务 职业资格

职业资格 医疗健康

医疗健康 市场监管

市场监管 法律服务

法律服务

融媒体平台建设服务

融媒体平台建设服务 长江云 • 新时代文明实践平台

长江云 • 新时代文明实践平台

大数据舆情中心

大数据舆情中心