戴安澜:为国战死 事极光荣

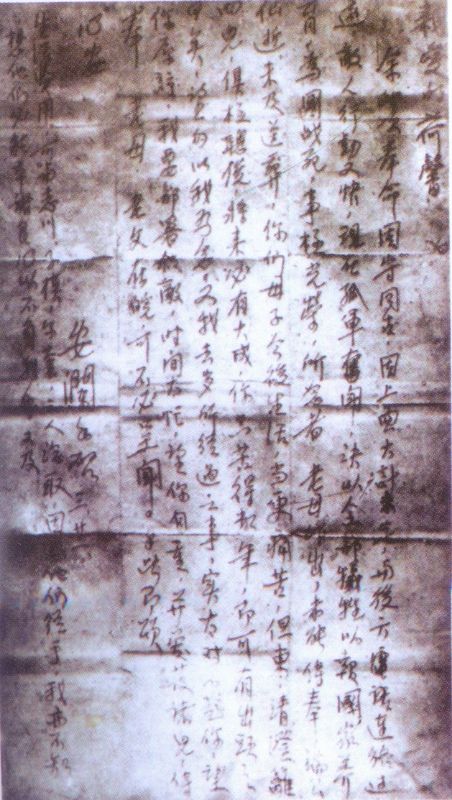

在世界反法西斯战争的东方战场,中国不仅独自抗击了强大的日军,而且两次派出远征军,支援英美盟国军队。1942年3月,在缅甸同古保卫战中,第200师师长戴安澜率部血战,歼敌四千余人。在紧迫的战斗间隙,他提笔写下家书,一个多月后,人们在他的皮包中发现了两封信。

(戴安澜)

戴安澜将军:

您好!

我叫刘峰,是华中科技大学的一名学生。八十多年前同古会战的硝烟早已散去,但一个名字始终在我心中回响——“海鸥”。您自号“海鸥”,那只渴望搏击长空的海鸥为何会选择在异域孤城毅然直面风暴?

我希望能从历史的尘烟中追寻答案。

(戴安澜全家合影来源:中新社)

最先触动我的是四个沉甸甸的名字。将军的子女们回忆,父亲为他们取名“覆东”“靖东”“澄东”“藩篱”,将安定东方、保家卫国的誓言深深镌刻在家族的血脉之中。

投身军旅后,他始终战斗在最前线,从长城浴血到台儿庄大捷,从武汉保卫战到昆仑关扬威,这也让他成为孩子们记忆中常常缺席的父亲。在给长子的信中,他写道:“你要这样想:你有个英雄父亲,当然是常常离别。如果我是田舍郎,那么我们可以天天在一起了,但是你愿意要哪一种父亲呢?我想,你一定是愿意要英雄父亲。”

爱有多深沉,诀别时就有多悲壮。父亲的牵挂与将军的使命最终都倾注在一张薄薄的信纸上。

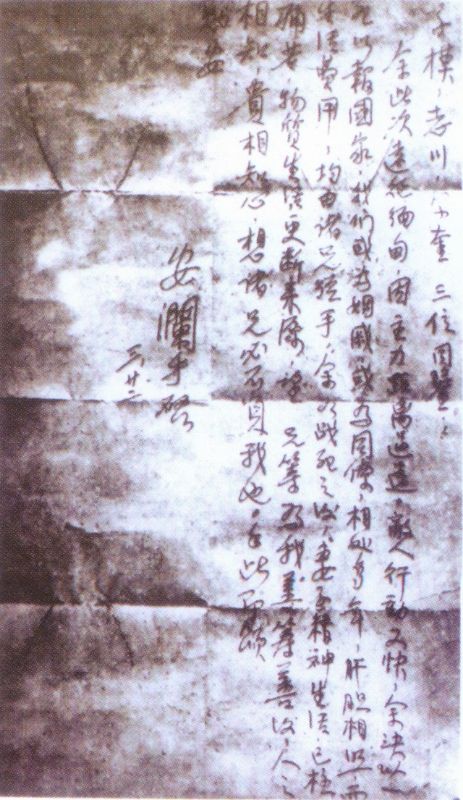

1942年3月22日,在同古血战的炮火声中,将军提笔写下那封给妻子的信,一封未能寄出的绝笔书。

(戴安澜致妻信(左)和托孤信(右)来源:中国人民大学家书博物馆)

亲爱的荷馨:

余此次奉命固守同古……现在孤军奋斗,决以全部牺牲,以报国家养育!为国战死,事极光荣。

……你们母子今后生活,当更痛苦。但东、靖、澄、篱四儿,俱极聪俊,将来必有大成。你只苦得数年,即可有出头之日矣。望勿以我为念……

我要部署杀敌,时间太忙,望你自重,并爱护诸儿,侍奉老母。老父在皖,可不必呈闻。

心安

安澜 手启

三、廿二

与这封家书一同发现的还有一封写给挚友的托孤信。字里行间,忧心“妻子精神生活,已极痛苦,物质生活,更断来源”。泣血叮咛的背后是“柴米油盐无人担”的牵挂,是“望勿以我为念”的肝肠寸断。

正是这份重若千钧的爱,凝成了同古城下那“宁碎不折”的钢铁意志。我仿佛看见,炮火映红天际,面对数倍强敌,他带领将士们以血肉之躯筑起防线,死守十二个昼夜,打退了敌人二十多次疯狂进攻,歼敌四千余人,给敌人以重创,打出了浩然军威!

然而,比正面厮杀更残酷的是归途。传记中的记述将我带入将军生命的最后时刻:缅北密林中,他不幸遭遇伏击,胸腹中弹,鲜血染透征衣。在离国境线仅百余公里的茅邦村,将军已无法言语,只用尽最后的力气在地图上指示回国的路线,又示意卫士扶起他的头,最后一次艰难地望向北方,那里,是祖国的方向。

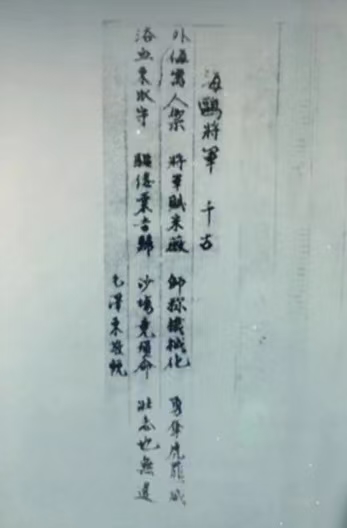

(毛泽东为戴安澜牺牲赋挽诗《五律・海鸥将军千古》来源:纪录片《国家记忆》)

看到这里,我合上书本。可将军,您那望向北方的眼神却永远刻在了我的心里。

您的生命永远定格在了三十八岁。“海鸥将军”的英魂,由战马驮着,在泥泞中跋涉归乡。马革裹尸酬壮志,数十万同胞自发夹道送行。毛泽东、周恩来为您赋诗题词;美国总统罗斯福追授您懋绩勋章,这是首次将这一荣誉授予中国军人,将您的功勋永远铭刻在世界反法西斯战争的丰碑之上。

将军,作为新时代的青年,我们常常思索:青春的价值何在?而您早已用生命作出了回答。青春,是危难时许下“覆东”之志的铮铮誓言;青春,是化作“藩篱”守护民族的挺立身影;青春,更是那“为国战死,事极光荣”的无悔抉择与永恒回响!

英烈简介

戴安澜(1904—1942),原名戴炳阳,字衍功,安徽无为人。1924年,进入黄埔陆军军官学校第3期学习。1926年,参加北伐战争。全民族抗战爆发后,参加了长城抗战和台儿庄、昆仑关等战役。1942年,率部编入中国远征军入缅作战。1942年5月26日,率部回撤途中遭日军伏击,在缅甸北部茅邦村牺牲,时年38岁。

讲述人

华中科技大学新闻与信息传播学院学生 刘峰

出品人:洪燕、梁延、周静、王秋、李贞实

编审:梁延、向秀、周静、胡银芳、张丁

策划:刘炜、易星

撰稿:刘炜、易星

情景剧:周扬、叶建恩

音频制作:杜佳奕、杨旭宇

统筹:吴宝洪、熊婧洁、洪伯

图文编辑:熊婧洁

相关阅读

融媒体平台建设服务

融媒体平台建设服务 长江云 • 新时代文明实践平台

长江云 • 新时代文明实践平台

大数据舆情中心

大数据舆情中心