文化中国行丨一曲黄梅戏,唱响长江文明

在2025年黄梅戏艺术周上,杨俊、赵媛媛、孙娟三位梅花奖得主领衔,潘文格、余顺、张小威等名家与本土新秀同台竞技,《天仙配》《夫妻双双把家还》《对花》等经典剧目轮番上演,让来自山东、河南、海口等地的戏迷们如痴如醉,不少戏迷感慨道:“听了一辈子,这腔调听着心里真亲!”

这份“亲切感”,实则藏着黄梅戏最深的根。在黄梅县,数百年戏韵滋养出“一去二三里,村村都有戏,处处锣鼓响,人人唱采茶”的热闹景象,成就了当地“戏剧之乡”的本色。黄梅人爱唱戏,不少人张口就是戏,这是流淌在血脉里、延续四百多年的文化基因。

黄梅戏自诞生起,便带着长江水的灵动与鄂东泥土的芬芳。史料记载,它萌芽于明万历年间,形成于明末清初,最初只是农民在劳作间隙哼唱的“采茶调”。早期的黄梅戏语言通俗,艺人将黄梅及周边故事编成剧本,沿长江走街串巷,将其传至沿岸城乡,深扎民间。

然而,黄梅戏真正走出湖北、走向全国,却与一段艰辛的生存史紧密相连。明清时期,频繁的洪水让当地人被迫背井离乡,大量灾民沿着长江水道向东迁徙。在这一过程中,黄梅民歌的种子被无意间播撒在了皖江两岸,“采茶调”也在与各地文化的交流融合中,逐渐从民间小调发展成为成熟的戏曲剧种。

此后,黄梅戏迎来跨越式成长。1954年9月,《天仙配》成功演出,“树上的鸟儿成双对”的旋律一夜间传遍大江南北;1956年2月,上海电影制片厂将《天仙配》拍成电影搬上银幕,使黄梅戏轰动全国。它不仅走进中国千家万户,还输出到蒙古、朝鲜、越南、加拿大等10余个国家和地区,真正实现了“天南海北唱黄梅”。2006年5月20日,黄梅戏成功入选第一批国家级非物质文化遗产代表性项目名录,标志着这门地方戏曲获得国家层面的认可与保护。

黄梅戏能传唱四百年,靠的是代代传承人在唱腔、剧目、表演上的“再创造”。其从独角戏、三小戏,到三打七唱、管弦乐伴奏的四个创新阶段,被黄梅县“黄梅戏艺术档案”记录着。

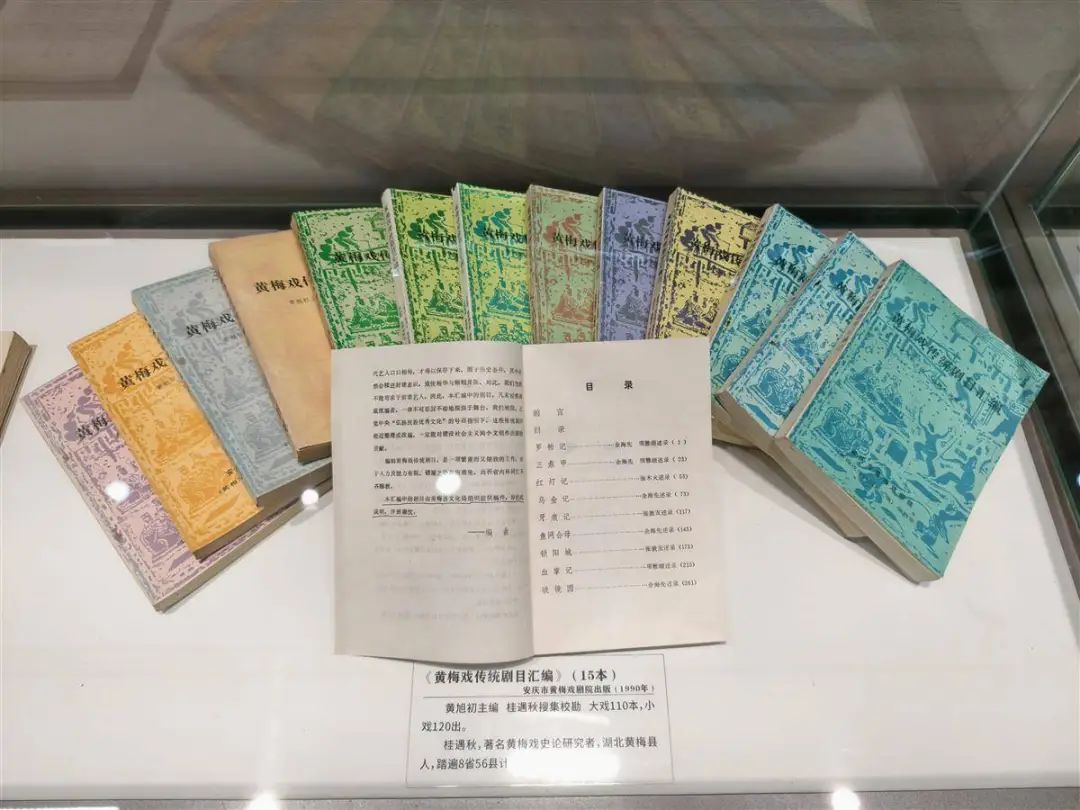

档案的留存,亦是戏曲工作者们的坚守。史论专家桂遇秋将“36大本,72小出”口传剧目文字定型,踏遍多省市整理千万字档案;黄梅县黄梅戏剧团档案管理员严宇翔从零开始整理剧本、归类照片,最终建起全国知名的艺术档案室。2025年6月,档案中收录的《黄梅戏传统剧目全集》成功入选第三批湖北省档案文献遗产名录。

在舞台传承中,国家级黄梅戏非遗传承人杨俊将“鄂派黄梅戏”搬上银幕,凭严派艺术的甜润嗓音、细腻表演屡获国省级大奖。同为国家级传承人的周洪年,演过《奴才大青天》等数十部经典,拿遍省黄梅戏艺术节奖项,他更执着“把唱腔传下去”,直言“黄梅戏融入血液,一辈子都要唱”。省级传承人徐记柱以“互动式表演”贴近生活,在艺术周上手把手教戏迷唱《夫妻双双把家还》,称“让观众能唱能演,艺术才能活起来”。年轻一代亦接棒,16岁“戏苗子”刘瑾萱在艺术周演《扈家庄》,枪缨翻飞、身段刚劲,获满场掌声。

“守正”是根基,“创新”是出路。剧目上,湖北黄梅戏艺术剧院近年来推出《传灯》《梅城烟雨》等精品,多个剧目获省“五个一工程”奖、国家艺术基金扶持等;表演形式上的创新更让人眼前一亮。艺术周上,千架无人机以星空为幕,编织出女驸马冠冕、“黄梅有戏 戏自黄梅”等图案,让年轻人直呼“黄梅戏真酷”。

如今,黄梅县的传承体系愈发完善,湖北黄梅戏艺术剧院作为专业戏剧院团,每年演出千余场,服务数百万观众;民营剧场“雄鹰剧场”开办免费公益课堂,国家级传承人亲自授课,工作日是中老年人的“戏迷课堂”,周末成了年轻人的“兴趣班”。

黄梅县委、县政府还出台多项政策,设立黄梅戏艺术发展基金,每年列支100万元“送戏下乡”经费,每10年招收一批新学员。如今,湖北黄梅42名非遗传承人、百家民营剧团、每年超10000场次演出,共同织就了黄梅戏的“活态传承”网络。

黄梅戏自长江之畔萌芽,在跨地域交融中蓬勃发展,拉近了长江上下游民众之间的距离。沿江百姓在田间、庙会聆听黄梅调,《天仙配》《女驸马》里的生活向往,成了鄂皖民众的共同记忆,也让赣苏等沿江省份观众产生共鸣。每到黄梅戏巡演时,沿江剧场座无虚席,戏迷跨省交流,文化纽带消融地域隔阂,形成“听一曲黄梅,连千里长江”的局面。

作为长江文化矩阵重要一员,黄梅戏与藏戏、川剧、楚剧、徽剧、昆剧交相辉映,绘就了长江戏剧图景。各剧种因长江相连,在包容并蓄中共同发展。湖北黄梅戏吸收徽剧唱腔、楚剧特色丰富自身,沿江观众也借其通俗灵动,更易理解其他剧种内涵。这种文化互动,展现长江人文共性,加深观众对长江经济带的文化认同,凝聚流域发展合力。

不仅如此,黄梅戏更是湖北推动文旅深度融合的关键抓手。在武汉都市圈建设中,黄梅县依托这一文化IP打造 “戏曲文化小镇”,推出“白天游小镇、夜间赏大戏”的特色文旅线路。2024年,黄梅接待游客量856万人次,实现旅游综合收入80.1亿元。黄梅县还衍生出“戏曲+研学”、“戏曲+民宿”等创新业态,开发出戏曲主题文创产品,带动非遗工坊、乡村电商等新业态发展,文旅产业链综合产值突破百亿。近两年来,黄梅县东山问梅村景区周边12个村陆续发展特色民宿集群,餐饮、娱乐、住宿等产业同步崛起,当地村民户均增收超3万元。

从草台班子到国家级剧院,从乡村惠民到国际交流,黄梅戏沿长江走向世界,又反哺流域发展。作为黄梅戏发源地,湖北正以更系统、更有力的方式守护着这份“长江文化遗产”。湖北省文旅厅、黄冈市委市政府加大支持力度,加强剧目生产、人才培养和院团建设,推出了大批优秀剧目与人才;更将黄梅戏艺术节升格为省级重要戏曲品牌活动,打造出集文旅融合、文化惠民、推动经济社会高质量发展于一体的优质平台。

如今的黄梅戏,早已超越单一剧种的范畴,成为连接长江经济带地域情感、文化认同与协同协作的重要纽带。它因江而生、因江而兴,更将随江而进,在守护文脉、促进流域协同发展中发挥深远作用。

一曲黄梅戏,

如水婉转,如江奔流。

它唱的是人间烟火,

也是文明交融;

是传统深处的回响,

也是时代的新声。

戏台上,

生旦净末演尽人间悲喜;

戏台下,

烟火市井皆是生活词章。

这门扎根传统、拥抱时代的艺术,

正让长江文明的旋律

在新时代奏响更强音。

编审:康耀方 邓国辉 李桓

记者:谢雅静 胡文超

美编:王思思 王子煊

鸣谢:黄梅文旅

融媒体平台建设服务

融媒体平台建设服务 长江云 • 新时代文明实践平台

长江云 • 新时代文明实践平台

大数据舆情中心

大数据舆情中心