湖北枝江:三代从军路 一脉家国情

2025年是中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年,八十年光阴流转,烽火岁月早已沉淀为中华民族记忆的基石,那些用生命铸就家国长城的身影,始终在时光长河中熠熠生辉。在枝江棉纺小区,就有这样一个家庭:从抗美援朝的战壕到戈壁滩的导弹基地,从战火纷飞的年代到智能国防的前沿,三代人接力从军,用跨越世纪的坚守,将“忠党爱国”的家风酿成醇厚的岁月沉香。

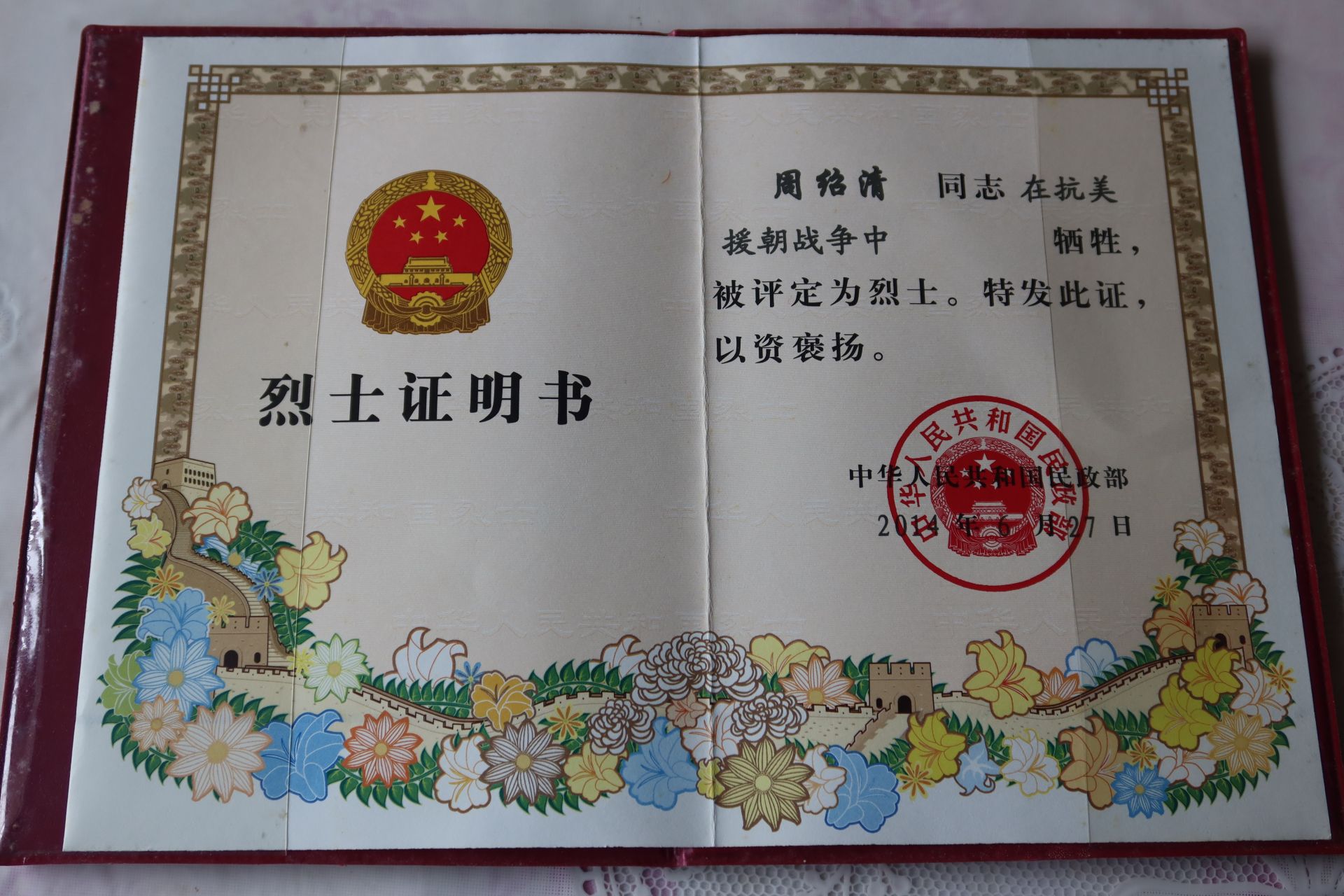

推开周玉家的门,整洁的屋内透着军人家庭特有的严谨。1947年出生的周玉虽已从董市镇卫生院退休,却依旧精神矍铄、干练爽朗。她小心翼翼地取出父亲的烈士证明书,泛黄的纸页上,红色印章依旧清晰,仿佛在诉说着那段枪林弹雨的峥嵘岁月。

“国家需要我们,我们就得要去。”这句朴素的话语,是父亲留给女儿最深的烙印。1952年9月,父亲参加抗美援朝,出发前在江口大礼堂集合时,妻子带着年幼的女儿赶了几十里路送别。“不知道他们得不得回来。”母亲的担忧里藏着对家国大义的理解。可这一眼,成了永别。1953年6月,父亲在抗美援朝上甘岭战役中牺牲,三个月后,烈士通知书才送到家人手中。

尽管相处时光短暂,“和蔼可亲、一心报国”的形象却深深刻在女儿心中。多年后,当她回忆起父亲说的“打鬼子才能过好日子”,依然能感受到那个年代军人的赤诚。

这份赤诚,在家庭中悄然延续。周玉与丈夫初中相识,得知丈夫想要参军入伍时,她义无反顾地支持,“让他替我报效祖国,也是完成我的心愿。”

丈夫在甘肃艰苦地区一待就是11年,那里气候恶劣,生活条件特别艰苦,是风刮沙子跑、到处不长草,荒无人烟的地方,作为技术骨干,他用智慧和坚韧守护国之重器,在艰苦环境中钻研技术,为导弹测试贡献智慧,成了领导倚重的人才。

分居两地的日子里,她一边在医院当妇产科医生,一边拉扯两个孩子,丈夫每年只有12天探亲假,她曾两次千里迢迢去部队探望,却因要照顾母亲而放弃随军机会。即便如此,她始终支持丈夫:“国家需要,咱就该去。”

丈夫回到家乡后,在当时的枝江县化肥厂工作,她则在医院深耕,从初级医务人员成长为科室负责人,用军人家庭特有的严谨与坚韧,在岗位上续写着奉献。

红色基因,在第三代绽放出新的光彩。周玉的小儿子张小明自小听着姥爷和父亲的故事长大,村里人口中姥爷的荣耀、父亲珍藏的红肩章、书柜里的无线电书籍,在他心中埋下从军的种子。考入军校后,他从硕士读到博士,成为军队院校的军事教员。他所在的单位与父亲服役的酒泉卫星发射中心有着深厚渊源,他培养的学生,有的就分配到了父亲曾奉献过的地方。从姥爷辈的“保家卫国”,到父亲辈的"科技强军",再到张小明投身的"智能国防",三代人见证着中国军队的变迁。

“姥爷那代要站起来,父亲那代要站稳脚跟,我们这代要更强。”张小明的话语里,是新时代军人的使命担当,家中书柜里那些曾启迪过他的技术书籍,如今化作他手中的专利证书和科研奖项,见证着新的荣光。

从战火纷飞到和平年代,从“站起来”到“强起来”,这个军旅世家的故事告诉我们:传承不是血脉的简单延续,而是精神的接力奔跑;报国不是惊天动地的壮举,而是一代代人把 “小我” 融入 “大我”,用平凡坚守书写的非凡答卷。

记者 张枭羿 金秋

一审:胡文汇

二审:潘德铭

三审:龚春梅

社会保障

社会保障 交通出行

交通出行 公积金

公积金 公安服务

公安服务 职业资格

职业资格 医疗健康

医疗健康 市场监管

市场监管 法律服务

法律服务

融媒体平台建设服务

融媒体平台建设服务 长江云 • 新时代文明实践平台

长江云 • 新时代文明实践平台

大数据舆情中心

大数据舆情中心