武汉市人口普查数据出炉:全市常住人口为12326518人

武汉市第七次全国人口普查公报(第一号)

——全市常住人口情况[1]

武汉市统计局

武汉市人民政府第七次全国人口普查领导小组办公室

2021年5月28日

根据武汉市第七次全国人口普查结果,现将2020年11月1日零时我市人口的基本情况公布如下:

一、常住人口

2020年11月1日零时,全市常住人口[2]为12326518人。

二、人口增长

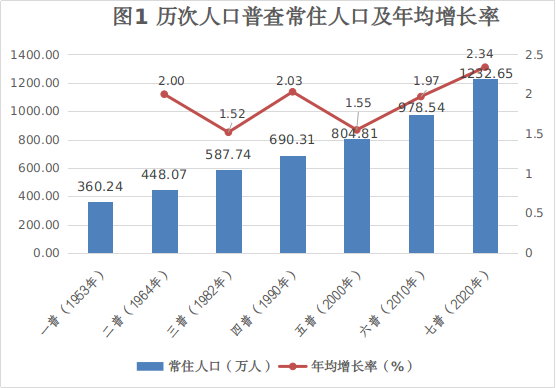

全市常住人口与2010年第六次全国人口普查的9785392人相比,十年共增加2541126人,增长25.97%,年平均增长率为2.34%。

三、户别人口

全市共有家庭户[3]4082533户,集体户558402户,家庭户人口为10089527人,集体户人口为2236991人。平均每个家庭户的人口为2.47人,比2010年第六次全国人口普查的2.78人减少0.31人。

注释:

[1]本公报数据均为初步汇总数据。合计数和部分计算数据因小数取舍而产生的误差,均未作机械调整。

[2]常住人口包括:居住在本乡镇街道且户口在本乡镇街道或户口待定的人;居住在本乡镇街道且离开户口登记地所在的乡镇街道半年以上的人;户口在本乡镇街道且外出不满半年或在境外工作学习的人。

[3]家庭户是指以家庭成员关系为主、居住一处共同生活的人组成的户。

武汉市第七次全国人口普查公报(第二号)

——分区人口情况[1]

武汉市统计局

武汉市人民政府第七次全国人口普查领导小组办公室

2021年5月28日

根据武汉市第七次全国人口普查结果,现将2020年11月1日零时我市15个区(含功能区)的常住人口[2]有关数据公布如下:

一、分区人口

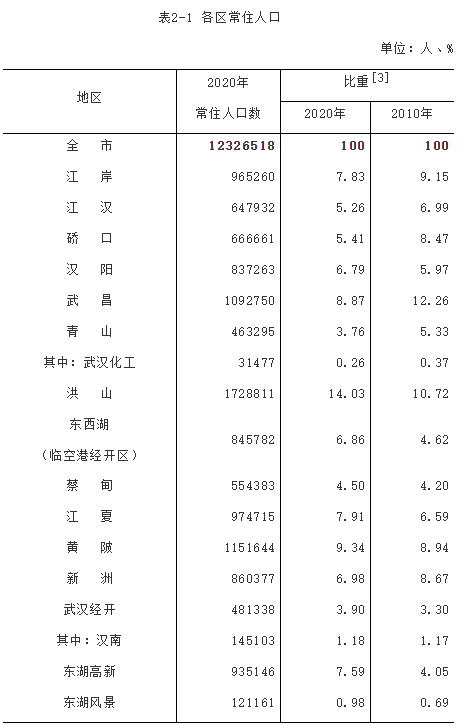

15个区(含功能区)中,常住人口超过100万人的区有3个,在50万人至100万人之间的区有9个,少于50万人的区有3个。其中,常住人口居前四位的区合计常住人口占全市常住人口比重为40.14%。

二、分区人口变化

与2010年第六次全国人口普查相比,15个区(含功能区)中有11个区常住人口增加,其中增加较多的4个区依次为:洪山区、东湖高新区、东西湖区(临空港经开区)、江夏区,分别增加679377人、538549人、393902人、329880人。

注释:

[1]本公报数据均为初步汇总数据。合计数和部分计算数据因小数取舍而产生的误差,均未作机械调整。

[2]常住人口包括:居住在本乡镇街道且户口在本乡镇街道或户口待定的人;居住在本乡镇街道且离开户口登记地所在的乡镇街道半年以上的人;户口在本乡镇街道且外出不满半年或在境外工作学习的人。

[3]指各区的常住人口占全市常住人口的比重。和第六次全国人口普查公报相比,武汉化工区并入青山区,汉南区并入武汉经开区,水上地区并入沿江各区。为便于比较,本公报发布的青山区、武汉化工区2010年占比数据按并入后的数据重新计算,与六普公报相比有变化。水上地区未再列出。

武汉市第七次全国人口普查公报(第三号)

——人口性别构成情况[1]

武汉市统计局

武汉市人民政府第七次全国人口普查领导小组办公室

2021年5月28日

根据武汉市第七次全国人口普查结果,现将2020年11月1日零时我市15个区(含功能区)的人口性别构成情况公布如下:

一、全市人口性别构成

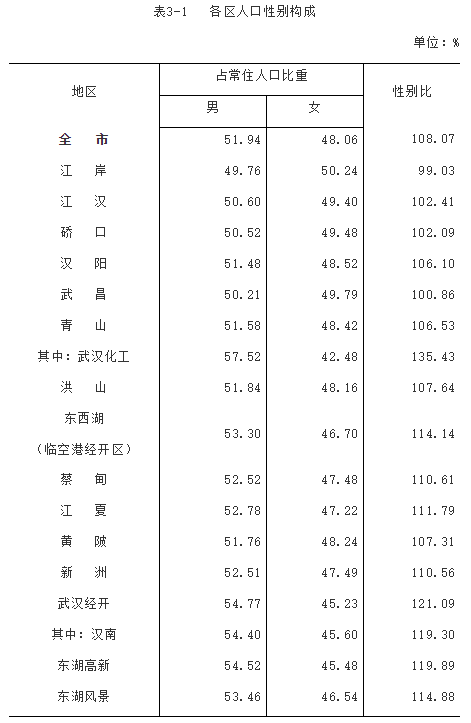

全市常住人口[2]中,男性人口为6402397人,占51.94%;女性人口为5924121人,占48.06%。常住人口性别比(以女性为100,男性对女性的比例)为108.07,与2010年第六次全国人口普查的105.91相比上升2.16个百分点。

二、各区人口性别构成

15个区(含功能区)中,常住人口性别比在100以下的区有1个,在100至110之间的区有7个,在110以上的区有7个。

注释:

[1]本公报数据均为初步汇总数据。合计数和部分计算数据因小数取舍而产生的误差,均未作机械调整。

[2]常住人口包括:居住在本乡镇街道且户口在本乡镇街道或户口待定的人;居住在本乡镇街道且离开户口登记地所在的乡镇街道半年以上的人;户口在本乡镇街道且外出不满半年或在境外工作学习的人。

武汉市第七次全国人口普查公报(第四号)

——人口年龄构成情况[1]

武汉市统计局

武汉市人民政府第七次全国人口普查领导小组办公室

2021年5月28日

根据武汉市第七次全国人口普查结果,现将2020年11月1日零时我市15个区(含功能区)的人口年龄构成情况公布如下:

一、全市人口年龄构成

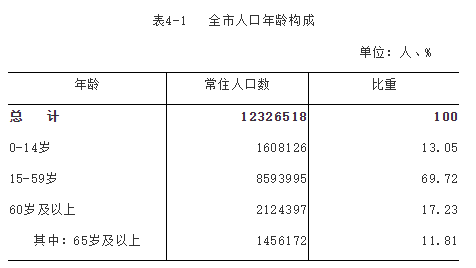

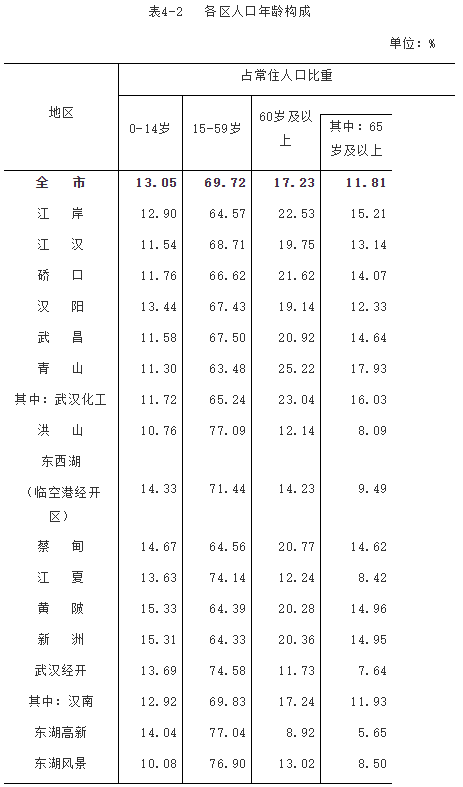

全市常住人口[2]中,0-14岁[3]人口为1608126人,占13.05%;15-59岁人口为8593995人,占69.72%;60岁及以上人口为2124397人,占17.23%,其中65岁及以上人口为1456172人,占11.81%。与2010年第六次全国人口普查相比,0-14岁人口的比重提高3.07个百分点,15-59岁人口的比重下降7.61个百分点,60岁及以上人口的比重提高4.55个百分点,其中65岁及以上人口的比重提高3.68个百分点。

二、各区人口年龄构成

15个区(含功能区)中,15-59岁人口比重在65%以下的区有5个,在65%-70%之间的区有4个,在70%以上的区有6个。

65岁及以上老年人口比重小于7%的有1个,超过7%的有14个。

注释:

[1]本公报数据均为初步汇总数据。合计数和部分计算数据因小数取舍而产生的误差,均未作机械调整。

[2]常住人口包括:居住在本乡镇街道且户口在本乡镇街道或户口待定的人;居住在本乡镇街道且离开户口登记地所在的乡镇街道半年以上的人;户口在本乡镇街道且外出不满半年或在境外工作学习的人。

[3]0-15岁人口为1685672人,16-59岁人口为8516449人。

武汉市第七次全国人口普查公报(第五号)

——人口受教育情况[1]

武汉市统计局

武汉市人民政府第七次全国人口普查领导小组办公室

2021年5月28日

根据武汉市第七次全国人口普查结果,现将2020年11月1日零时我市15个区(含功能区)的人口受教育基本情况公布如下:

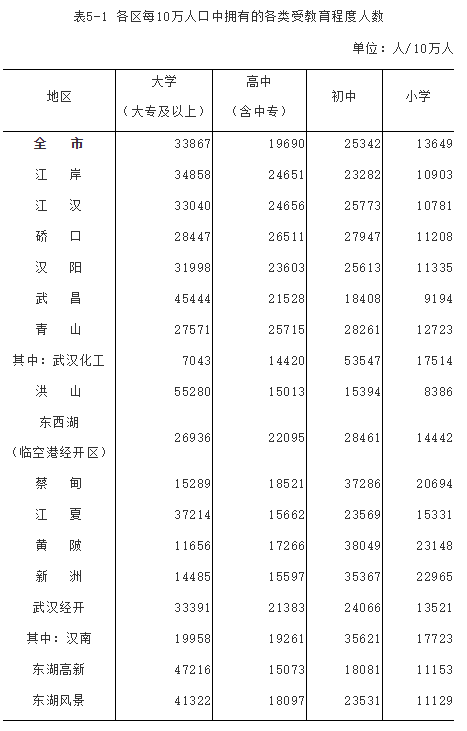

一、受教育程度人口

全市常住人口[2]中,拥有大学(指大专及以上)文化程度的人口4174602人;拥有高中(含中专)文化程度的人口2427046人;拥有初中文化程度的人口3123761人;拥有小学文化程度的人口1682419人(以上各种受教育程度的人包括各类学校的毕业生、肄业生和在校生)。与2010年第六次全国人口普查相比,每10万人中拥有大学文化程度的由25191人上升到33867人;拥有高中文化程度的由21782人下降到19690人;拥有初中文化程度的由32977人下降到25342人;拥有小学文化程度的由13254人上升到13649人。

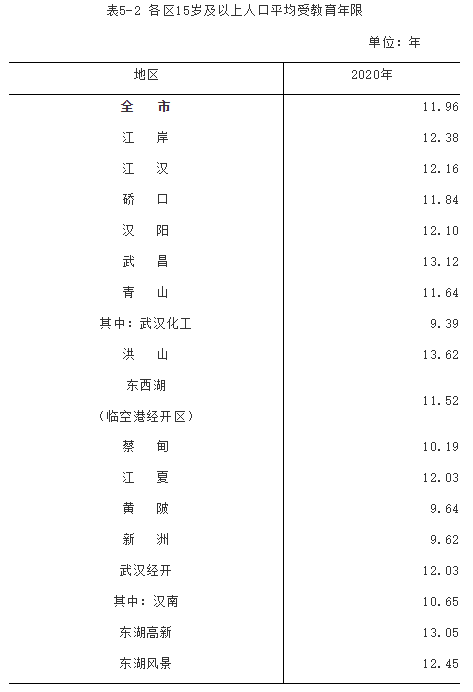

二、平均受教育年限[3]

与2010年第六次全国人口普查相比,全市常住人口中,15岁及以上人口的平均受教育年限由11.12年提高至11.96年。

15个区(含功能区)中,平均受教育年限在12年以上的区有9个,在10年至12年之间的区有4个,在10年以下的区有2个。

三、文盲人口

全市常住人口中,文盲人口(15岁及以上不识字的人)为156734人,与2010年第六次全国人口普查相比,文盲人口减少67594人,文盲率[4]由2.29%下降到1.27%,下降1.02个百分点。

注释:

[1]本公报数据均为初步汇总数据。合计数和部分计算数据因小数取舍而产生的误差,均未作机械调整。

[2]常住人口包括:居住在本乡镇街道且户口在本乡镇街道或户口待定的人;居住在本乡镇街道且离开户口登记地所在的乡镇街道半年以上的人;户口在本乡镇街道且外出不满半年或在境外工作学习的人。

[3]平均受教育年限是将各种受教育程度折算成受教育年限计算平均数得出的,具体的折算标准是:小学=6年,初中=9年,高中=12年,大专及以上=16年。

[4]文盲率是指15岁及以上不识字人口占常住人口比例。

武汉市第七次全国人口普查公报(第六号)

——城乡人口和流动人口情况[1]

武汉市统计局

武汉市人民政府第七次全国人口普查领导小组办公室

2021年5月28日

根据武汉市第七次全国人口普查结果,现将2020年11月1日零时我市15个区(含功能区)的人口城乡分布及流动情况公布如下:

一、城乡[2]人口

全市常住人口[3]中,居住在城镇的人口为10392693人,占84.31%;居住在乡村的人口为1933825人,占15.69%。与2010年第六次全国人口普查相比,城镇人口比重提高7.24个百分点。

二、流动人口[4]

全市常住人口中,人户分离人口[5]为7019527人,其中,市辖区内人户分离[6]人口为3074158人,流动人口为3945369人。与2010年第六次全国人口普查相比,人户分离人口增加3184518人,增长83.04%;流动人口增加1296996人,增长48.97%。

注释:

[1]本公报数据均为初步汇总数据。合计数和部分计算数据因小数取舍而产生的误差,均未作机械调整。

[2]城镇、乡村按国家统计局《统计上划分城乡的规定》划分。

[3]常住人口包括:居住在本乡镇街道且户口在本乡镇街道或户口待定的人;居住在本乡镇街道且离开户口登记地所在的乡镇街道半年以上的人;户口在本乡镇街道且外出不满半年或在境外工作学习的人。

[4]流动人口是指人户分离人口中扣除市辖区内人户分离的人口。

[5]人户分离人口是指居住地与户口登记地所在的乡镇街道不一致且离开户口登记地半年以上的人口。

[6]市辖区内人户分离人口是指地级市所辖的区内和区与区之间,居住地和户口登记地不在同一乡镇街道的人口。

武汉市第七次全国人口普查主要数据结果解读

武汉市第七次全国人口普查领导小组办公室

按照国务院第七次全国人口普查领导小组统一部署,在湖北省第七次全国人口普查领导小组具体指导下,在市委、市政府坚强领导下,各区各部门齐心协力、克难奋进,4万多名普查人员艰苦努力、无私奉献,广大居民主动参与、积极配合,全市上下弘扬伟大的“抗疫”精神,共同完成了第七次全国人口普查各项工作。

一、自2010年第六次全国人口普查以来,我市人口发展有哪些新趋势?

10年来,我市常住人口总量持续增长,人口质量显著提升,人口流入趋势更加明显,城镇化水平不断提高。主要特点如下:

一是人口总量快速增长,城市集聚效应显现。2020年,我市常住人口达到1232.65万人,比2010年增加254.11万人,增长25.97%。这十年,我市人口突破千万,平均每年增长2.34%,是自人口普查以来年均增长速度最高的十年。

二是人口素质显著提升,受教育水平大幅提高。全市常住人口中,大学(大专及以上)文化程度人口417.46万人,占全市常住人口的33.87%,比2010年的246.51万人增长69.35%。每10万人中具有大学文化程度33867人,比2010年的25191人增加8676人。15岁及以上人口平均受教育年限由2010年的11.12年上升至11.96 年。文盲人口(15岁及以上不识字的人)减少,文盲率由2010年的2.29%下降到1.27%。十年来,我市教育事业快速发展,特别是大力实施“大学生留汉”“招才引智”等政策,有力推动了人口素质大幅提高,为我市由人口红利向人才红利转变打牢了基础。

三是劳动力人口增加,老龄化程度加深。全市常住人口中,0-14岁人口160.81万人,占比13.05%,比2010年上升3.07个百分点。15-59岁劳动力人口859.40万人,比2010年增加102.66万人;占比69.72%,比2010年下降7.61个百分点。老龄化程度加深,60岁及以上人口212.44万人,占比17.23%,比2010年上升4.55个百分点;其中65岁及以上人口145.62万人,占比11.81%,比2010年上升3.68个百分点。

四是人口性别比上升,家庭户规模下降。全市常住人口中,男女性别比由2010年105.91上升到2020年的108.07(以女性为100),十年上升2.16个百分点,略高于国际通用的103-107的合理区间。全市共有家庭户408.25万户,平均每个家庭户人口2.47人,比2000年3.17人、2010年2.78人分别减少0.70人、0.31人。家庭户规模持续减少,与我市居住条件改善、生育意愿变化有较大相关性。

五是城镇化水平提高,人口流动更趋活跃。全市常住人口中,城镇人口1039.27万人,城镇化率84.31%,比2010年提高7.24个百分点,比全省高21.42个百分点。从人口流动看,全市流入人口总量由2010年的264.84万人增加到394.54万人,增长48.97%,其中,省内流入我市269.45万人,占比68.29%;省外流入125.09万人,占比31.71%。

总的来说,10年间人口发展的新趋势,充分反映了我市作为国家中心城市、长江经济带核心城市的龙头引领和辐射带动作用,也反映出我市在推动高质量发展、打造“五个中心”进程中取得的显著成效。

二、这次人口普查工作,我市采取了哪些有效措施?

2020年开展的第七次全国人口普查,面临防疫防汛、疫后重振等多项工作,时间紧、任务重、难度大。一年多来,在市委、市政府的坚强领导下,在全市上下的共同努力下,各级人普办精心组织,扎实推进,高质量完成人口普查工作。

一是重视程度高。市委、市政府高度重视人口普查工作,将人口普查工作写入年度政府工作报告。4月8日武汉重启,4月17日即召开政府常务会,研究和推进人口普查工作。11月2日,市委、市政府主要领导到社区参加普查登记,看望普查员代表,极大推动了全市人口普查工作。各区、街道、社区全覆盖成立专门机构,各级领导带头组织开展普查工作。

二是支持力度大。依托公安、民政、人社、规划、卫健、城建、房管和大数据局等部门资料,建立人口信息大数据共享机制,将户籍、健康码、社保、核酸检测等多项数据进行比对,相互补充、查遗补漏,确保人口普查“不漏一户一人”。

三是宣传效果好。制作普查宣传片,持续在《武汉新闻》《电视问政》等媒体播放,在微信、抖音、掌上武汉等平台推广。在《学习强国》《长江日报》《武汉宣传》开通专题专栏,进行多渠道多形式普查宣传。突出毛细血管渗透扩散,在商圈、巴士、地铁投放普查广告,在小区、楼栋口张贴宣传海报和普查公告。发挥党建引领作用,发动党员干部在下沉社区活动中协助入户登记。联手教育部门开展“小手拉大手”活动,一个学生带动整个家庭完成普查登记。通过持续不断掀起宣传高潮,使全市居民了解、支持和参与人口普查。

四是方案执行严。严格按照国家人口普查方案,制定进度安排和实施细则,明确普查流程、任务,划定时间节点和具体要求。用脚步丈量建筑物,全市标绘建筑物61万栋、房屋572万个,划分普查小区近5万个,确保全覆盖不遗漏。实行“抓早、抓细、抓实”,全面扫街扫楼扫房,开展地毯式摸底登记,对空房空户反复核实,确保“不漏房、不漏户、不漏人”。

三、面对千万级的人口数量,如何保证普查数据质量?

数据质量是统计工作的生命线,十年一次的人口普查更是这样。这次人口普查,我市采取有力措施确保了普查质量,顺利通过国家统计局的普查事后质量抽查。

一是统一规范。严格执行国家普查方案,确保不打折扣不走样;结合我市实际编制《人口普查总体进度安排》,保证在时间节点上与国家要求同步,在关键步骤上提前谋划。规范普查员操作,印制《普查员手册折页》,将普查过程中易漏易错环节编印成册,以简明易懂方式提醒普查员,确保微观环节统一规范。加强台账管理,整理归档普查小区图、部门资料、普查日志等,建立质量可追溯机制。

二是重点突破。抓牢普查员这个决定性环节,选调参与过人普工作、熟悉社区情况、具有基层经验的社区群干为普查员,进行多轮次培训和考核,确保胜任工作。紧盯重点场所和重点人群等难点,对城中村、群租房、工地等复杂场所,对外来务工等流动人口,逐项制定预案一一落实。

三是创新方法。针对“疫情入户难、隐私询问难”,积极化劣势为优势。选聘社区两委和网格员为“两员”,依靠防疫期间与居民建立起来的互信互动关系,解决入户难问题。发放一封信和公告,发挥社区网格管理群作用,动员居民配合人口普查。采用大数据技术手段,综合部门行政记录,进行一一比对和查遗补漏。

四是全程控制。严格落实质量控制要求,在区划绘图、摸底登记阶段多次开展自查自纠、交叉检查,组织质量验收。制定《阶段工作计划》《质量控制细则》《每日进度明细表》等,明确时间节点,掌握普查进度。加强督查指导,随机抽取小区上门检查,做到问题早发现早改正。

从目前看,这次七人普全面查清了我市人口数量、结构、分布等方面情况,准确反映出人口变化的趋势特征。下一步,我市将抓紧对普查数据的整理、分析和开发工作,及时公布和共享更多的普查成果,最大程度挖掘人口普查数据的价值,为推动武汉高质量发展、打造“五个中心”提供统计信息支持。

(湖北广电融媒体记者 洪亚飞 武汉统计微信公众号 责任编辑 吴松)

社会保障

社会保障 交通出行

交通出行 公积金

公积金 公安服务

公安服务 职业资格

职业资格 医疗健康

医疗健康 市场监管

市场监管 法律服务

法律服务

融媒体平台建设服务

融媒体平台建设服务 长江云 • 新时代文明实践平台

长江云 • 新时代文明实践平台

大数据舆情中心

大数据舆情中心