从30万辆神龙到30万辆岚图 湖北汽车的转型之路

11月10日上午10点18分,一辆紫金双色的岚图泰山从武汉经开区岚图云峰工厂总装车间缓缓驶下生产线,宣告着一个里程碑式的时刻:岚图,成为国内首个达成30万辆规模的央国企高端新能源品牌。从20万辆到30万辆,岚图仅用时7个月,刷新“国家队”速度,成为传统车企的高端化转型样本。

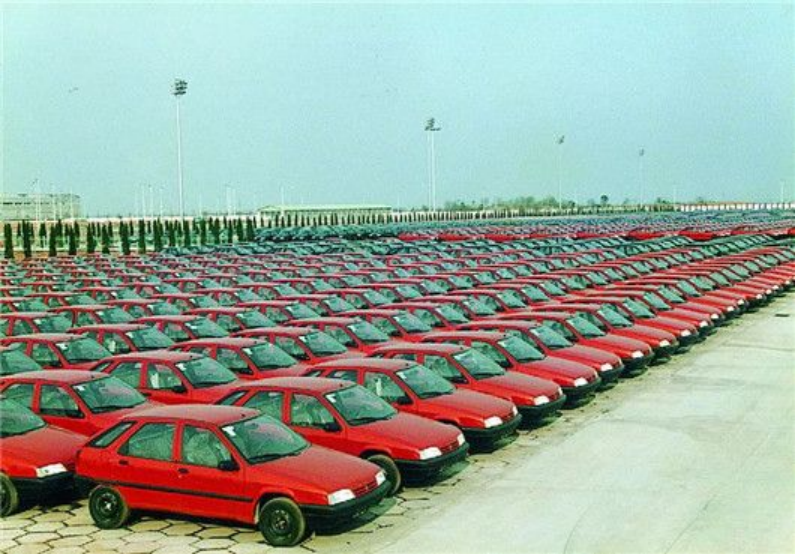

30多年前,同样在这片土地,东风与雪铁龙合资的神龙成立,30万辆神龙轿车项目落地,同样刷新了当时中国汽车轿车项目的规模纪录,成为中外合资的里程碑,更是带动武汉一跃成为全国三大轿车基地。武汉经开区也从15平方公里扩展到200多平方公里,孕育出第一个万亿级产业。

从“合资汽车的30万产能”到“自主新能源汽车品牌30万产量”,数字的重合背后,是中国车谷用勇气与智慧书写的转型之路,更是中国汽车工业从“市场换技术”到“技术创市场”的质变缩影。

一、追:荒野起车都,30万产能背后的合资破冰

农田里的 “造车梦”:举全市之力啃下“硬骨头”

“当时的沌口还是成片农田”,在长江云新闻记者的采访中,武汉经开区经济和信息化局副局长袁言勇的讲述,还原了神龙落地的拓荒岁月。“成立了一个轿车办,举全市全区之力,积极地为企业服务,对上对接国家部委协调审计工作,对企业就是政企联动,及时解决企业反映的相关问题。”

彼时的中国汽车工业,正处于“技术空白、产能薄弱”的阶段,这条引进模仿的起步之路,充满艰辛。面临白手起家的创业困境、产业链配套空白、技术经验匮乏、中外管理“鸿沟”等重重难题,武汉举全市之力,摸着石头过河,啃下一个个硬骨头,最终在泥泞之中,建起了现代化的工厂。随后,富康两厢车成功在武汉下线,以其出色的操控性和安全性,成为了“中国第一撞”、“中国第一漂”的实践者,为中国家轿市场注入了新的理念,更以“高性价比击败进口车”的传奇,让“拥有一辆神龙车”成为90年代不少国人的梦想。

从“单一项目”到“产业集群”:车都的雏形与崛起

神龙的成功,如同一块 “磁石”,吸引着产业链上下游向武汉聚集。2003年,东风汽车将总部迁至武汉经开区,随后相继与日产、本田成立东风日产、东风本田合资公司。这意味着,法国标致雪铁龙集团、日本日产、日本本田三大世界级汽车企业在武汉经开区“聚首”,让武汉真正意义上成为了国际汽车产业重镇。

数据见证产业裂变:到2010年,武汉经开区已聚集2000余家汽车零部件企业,涵盖发动机、变速箱、底盘等核心环节,“整车生产—零部件配套—物流服务”的完整产业链基本成型;2017年,武汉乘用车产量达到186.6万辆的历史峰值,位列全国第五;汽车产业更是连续多年成为武汉市第一大支柱产业。

二、转:大象转身,在阵痛中转型破局

新能源浪潮下的 “三重困境”:车谷的转型压力

随着汽车产业“电动化、智能化”的浪潮袭来,武汉车谷的“传统优势”逐渐变成“转型包袱”。数据显示,武汉乘用车产量从2018年开始逐年下滑,到2023年仅为117.4万辆,降幅37%。究其原因,湖北省发展规划研究院副院长孙俊聪坦言,“当时的车谷面临产能过剩、技术路径依赖、自主品牌缺位三大困境。”

产能过剩之困:仅神龙汽车就规划了超100万辆燃油车产能,但随着新能源汽车普及,大量生产线沦为 “沉睡资产”。

技术依赖之困:长期以来依赖东风雪铁龙、东风本田等合资品牌,让车谷核心技术受制于人,自主创新能力不足,导致在电动化、智能网联浪潮中反应滞后。

人才结构之困:传统供应链以燃油车零部件为主,缺乏三电系统、智能座舱等新兴配套能力;人才结构也偏重机械制造,缺乏软件、算法、电控等新兴领域人才。

破局“三把刀”:从“减法”到“加法”的产业重构

面对困境,武汉车谷没有选择 “推倒重来”,而是以“消、改、建”三大举措,推动传统产业向新能源智能网联转型,走出了一条“老工业基地重生”的特色路径。

消:斩除沉疴,果断出清无效产能

神龙汽车一厂、二厂先后关停,2023年东风集团完成对其核心厂区资产的收购,逐步化解过剩产能负担,推动土地、设备等资源重新配置。此举不仅减轻了企业运营负担,也为引进新业态、重构产业生态腾出宝贵空间。

改:激活存量,推动产线智能升级

岚图汽车接手原雷诺工厂,投入改造为柔性化、数字化新能源汽车生产线,实现“旧瓶酿新酒”。通过导入AI质检、机器人装配、5G+工业互联网等新技术,原有产线焕新为具备多车型共线生产能力的高效平台,盘活存量资产的同时,加速产品向电动化、智能化跃迁。

建:锚定未来,构建新型产业生态

积极引入小鹏汽车、吉利路特斯等新能源品牌,逐步形成“自主品牌+合资企业+造车新势力”三足鼎立、互相赋能的新格局。在整车引领下,核心零部件体系同步强化,零整比提升至0.82。目前,宁德时代电池、安波福智能座舱、芯擎科技车规芯片等关键企业纷纷落户,逐步构建起“车、能、软、芯、材”网状生态,推动产业链迈向自主可控、安全高效。

通过“技术换市场”转向“技术创市场”,截至目前,今年中国车谷新能源车产量同比增长超60%,占整车比重达到52.5%,高于全国的平均水平,正向着年产100万辆新能源汽车目标迈进。

三、超:30万新坐标,从“跟跑”到“超越”的关键一跃

车谷的转身,不是放弃传统,而是在传承中重构、在阵痛中新生,用“技术自主+生态协同”打破转型困局。

敢破敢立:敢于拆除神龙一厂,果断淘汰落后产能,重构产业生态。

开放协同:依托东风但不依赖东风,引入华为、百度、小米等科技企业,构建“车企+科技”融合生态。

长期主义:坚持研发投入、人才培养、平台建设,不急功近利,注重体系能力建设。

“为老工业基地提供了‘不是推倒重来,而是在传承中重构’的范本。”湖北省发展规划研究院副院长孙俊聪点评,“这个价值范本,告诉我们传统产能不是包袱,是转型底座,可以利用原有制造基础、供应链网络、产业工人队伍,嫁接新技术、新资本、新机制。同时,可以政策引导和市场驱动双轮并行,推动整车、零部件、软件、服务协同发展,构建新能源智能网联产业生态。”

从神龙到岚图,武汉车谷用30多年完成从“制造”到“智造”的跨越,“追转超”之路,是一部充满汗水泪水的奋斗史诗,是中国汽车工业从追赶到引领的生动缩影——产能会折旧,但“敢为人先、追求卓越”的精神,永远是创新的引擎。

长江云新闻记者 李悦 杜瑞雪

编审 徐瑗 尚大原

融媒体平台建设服务

融媒体平台建设服务 长江云 • 新时代文明实践平台

长江云 • 新时代文明实践平台

大数据舆情中心

大数据舆情中心