随州这6个中国传统村落,变了!爱了!

秋意渐深,杏叶金黄。曾都区洛阳镇九口堰村,近300年历史的孙家大院与现代化的数字展厅融合共生,带领游客穿越古今、与历史对话。

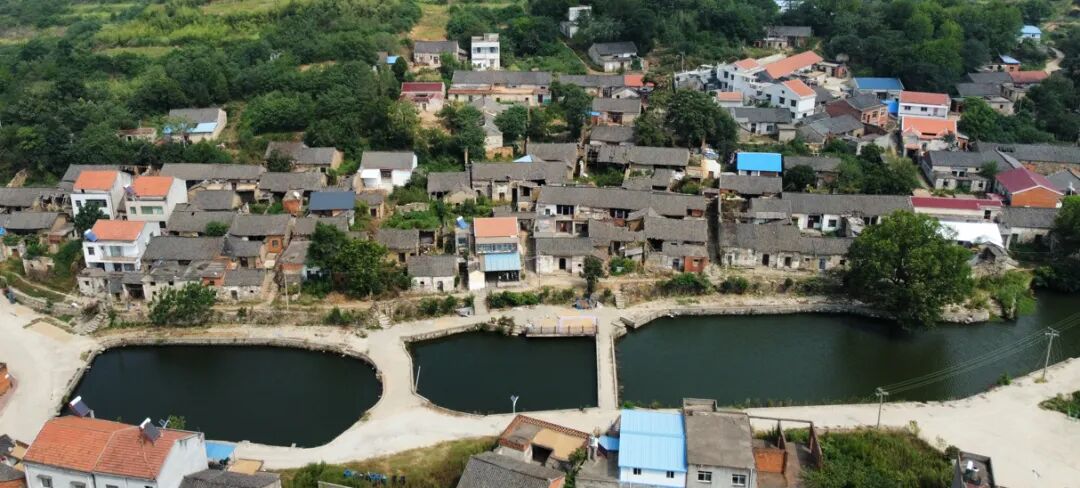

国家历史文化名城随州,是享誉中外的炎帝神农故里、中国编钟之乡。这里散落着九口堰村、戴家仓屋、桃源村、柯家寨、紫金山村、大布村等6个中国传统村落。

近年来,我市以保护为基、文化为魂、产业为脉,通过科学修缮、文旅融合、民生赋能,让沉睡的古村落焕发出“活在当下”的生命力。

修旧如旧

守住古村落的“岁月肌理”

“我市先后投资600万元对戴家仓屋进行了两期修缮,坚持‘最小干预、修旧如旧’,让后人还能摸到百年前的温度。”随州市桐柏山太白顶景区解河村党支部书记沈鑫介绍。

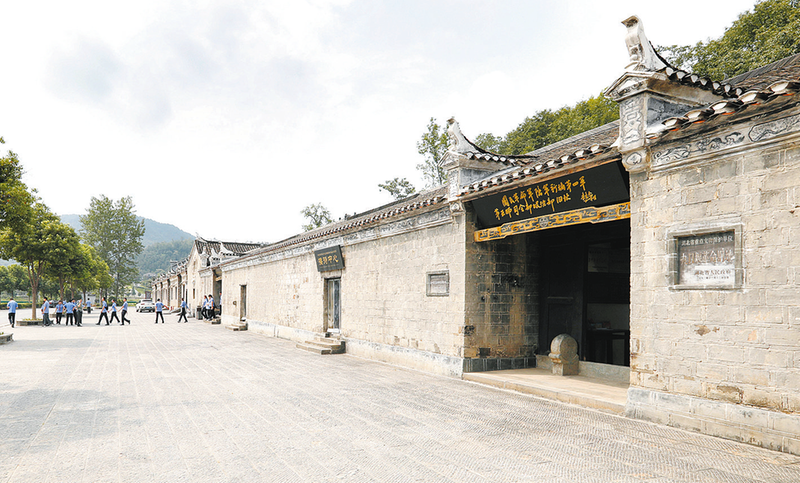

戴家仓屋传统村落是我市保存最完整、面积最大、历史久远的古建筑群,为清道光年间四品都司戴曜堂居住的庄园。庄园内部被巧妙地划分为两个主要区域:东部是青城,由宏记、顺记、老祥记、少祥记、永记、谦记6个相对独立又相互联通的小宅院组成;西为土城,主要是兵营、佃户居住地、菜园等。

沈鑫介绍:“该庄园因连绵战乱,部分城墙、城门、城堡、建筑物被拆除或破坏。我们积极争取财政奖补资金,撬动社会资金参与,重新树立牌坊,修葺古石墙,尽显村落的古朴典雅,同时对村庄整体环境提档升级。”

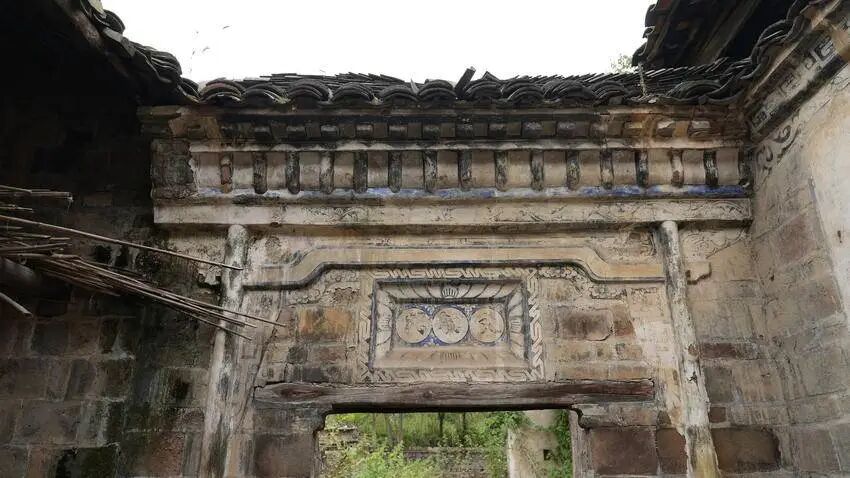

位于随县草店镇三道河村的柯家寨,已历经400年风霜。寨中房屋建筑为四合院形式,各个房屋均采用现代的框架结构,九檩十八柱,每户门前雕刻精美石鼓门墩,百余户廊檐互相联通,至今寨中各个院落排水系统良好。

近年来,我市文物部门联合高校团队,逐段测绘寨墙结构,用原尺寸青石修补缺口,让古寨重现昔日雄姿。“修复不是‘翻新’,而是让古寨以本来的样子‘活下去’。”三道河村党支部书记柯红星说。如今漫步柯家寨,踩在凹凸不平的青石板上,仍能感受到“一夫当关”的古寨气势。

受地理、气候、环境、人文等多因素的影响,随州传统建筑汇集了江南建筑文化的秀丽典雅,中原建筑文化的古朴雄浑,融合了西部少数民族的风情和东部海派、徽派建筑的特点等,形成了兼收并蓄的自身特点。

市自然资源和城乡建设局有关负责人介绍,目前,全市建立“国家政策资金引导+地方政府配套+社会资金参与”多元化的保护资金筹措机制,采取“整体保护+旅游激活”模式,分批开展传统村落保护修缮,投入资金达4400余万元。下一步,将积极争取上级资金,加大投入力度,采取“绣花功夫”,继续做好传统村落和古建筑的保护修缮工作。

文旅融合

让古村落“潮”起来

“青砖黛瓦配咖啡,红色纪念地也能找着‘潮’感觉!”今年“十一”,九口堰村红堰咖啡馆一开业迅速在朋友圈“走红”。游客在古银杏树下喝咖啡,转身就能走进孙家大院参观。

这座始建于1733年的宅院,至今神韵犹存,是新四军第五师司令部、政治部旧址所在。该村依托这张“红色”名片和“古色”村落、“金色”银杏、“绿色”山水等资源优势,推动红文、红旅、红廉、红商、红农融合,走出了一条乡村振兴的新路子。

九口堰之旅不仅可以参观红色遗址、聆听革命故事,还可以到罗什寨寻访古寨墙、到泵道公园体验一把速度与激情、到自然探索中心感受挥洒汗水的快感、到大乐之野民宿彻底放空自己……

多元的业态、完善的配套,让红色九口堰“红火”起来。“去年村里接待游客超30万人次,带动200多名村民在家门口就业,人均年收入增加2万多元。”九口堰村党支部书记刘磊说。

柯家寨村民童秀龙的“龙梅客栈”成为游客“打卡地”。他将自家祖传的200多件古家具集中起来,打造了“古寨民宿博物馆”,游客住在这里既能睡古床、看古物,还能体验推磨、纺线等传统农事。

今年元宵节,广水市杨寨镇大布村方家湾摆下90余桌长桌宴,近千名乡亲齐聚一堂,还吸引了外地游客参与,共享团圆饭。大布村始建于明代,距今已有600余年历史。其保存完好的古建筑、延续百年的民俗文化,成为鄂北地区乡村文化的重要代表。

近年来,该村逐步开发文旅资源,推广特色农产品和手工艺产品,持续改善基础设施,吸引青年返乡创业。该村党支部书记方峰表示:“将依托传统村落的文化底蕴,开发非遗研学、民俗体验等文旅项目,让更多人感受古村落的魅力。”

民生赋能

鼓起村民的“钱袋子”

“古村落保护得好不好,关键看村民的‘钱袋子’鼓不鼓。”这是我市在实践中摸出的硬道理。

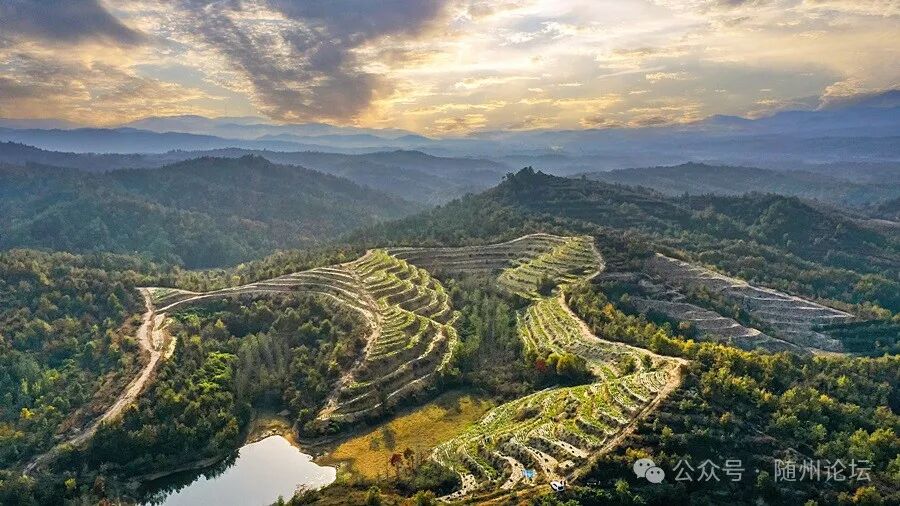

“十里花溪、百年石屋、千年柿树、万亩茶园”,广水市武胜关镇桃源村是远近闻名的“明星村”“示范村”。该村以茶叶为主导产业,带动150余名村民就业,整合闲置房屋,围绕“百年石屋、千年柿树”打造彭二湾石屋群和江家桃源千年柿树群两个民宿群,实现“旅游在茶园、食宿在桃源”的产业融合发展模式。

该村还依托山场等资源优势,大力发展柿子、黄桃等特色产业,不仅让村民的腰包鼓了起来,还为乡村旅游增添了新亮点,吸引游客前来采摘观光。

随县草店镇紫金山村依托古建筑和红色文化资源,由村集体投资80万元,将碾子湾一处废旧仓库改造成四合院客栈,湾里的13户村民全部参与经营、实现增收。该村村民刘清平介绍:“客栈开业后,种植的香菇就近提供给饭庄,还可以卖给游客,解决了销路不畅的问题。”

九口堰村的变化也让外出游子心动:他们回村当起了解说员、开起了农家乐、干起了民宿管家,学会了插花、冲泡咖啡等新技能,在家门口实现高品质就业。

柯家寨村通过“党员带头示范+群众广泛参与”,将闲置农房改造为特色民宿,组织农家乐业主参加县镇厨艺培训,开发农耕研学课程。如今,全村已发展农家乐4家、民宿1处,带动200余名村民就业。

“去年民宿收入有12万元,我还雇了3个村民帮忙,每月给他们开3000块工资。”童秀龙介绍。村里的香稻通过“古寨品牌”包装,每斤能多卖0.3元,香菇、土鸡蛋也成了游客争抢的伴手礼,2024年全村农创产品销售额突破80万元。

青瓦依旧,生机勃发。传统文化的传承与活化,让古村落既留住了“乡愁的根”,又长出了“时代的芽”。市自然资源和城乡建设局有关负责人表示,我市将继续坚持“保护与利用并重”,让传统村落成为“记住乡愁、传承文化、富裕百姓”的生动载体,在岁月长河中持续“活”下去、“火”起来。

融媒体平台建设服务

融媒体平台建设服务 长江云 • 新时代文明实践平台

长江云 • 新时代文明实践平台

大数据舆情中心

大数据舆情中心