秦雯自称“袭警捞人”,吹牛不能丢了底线

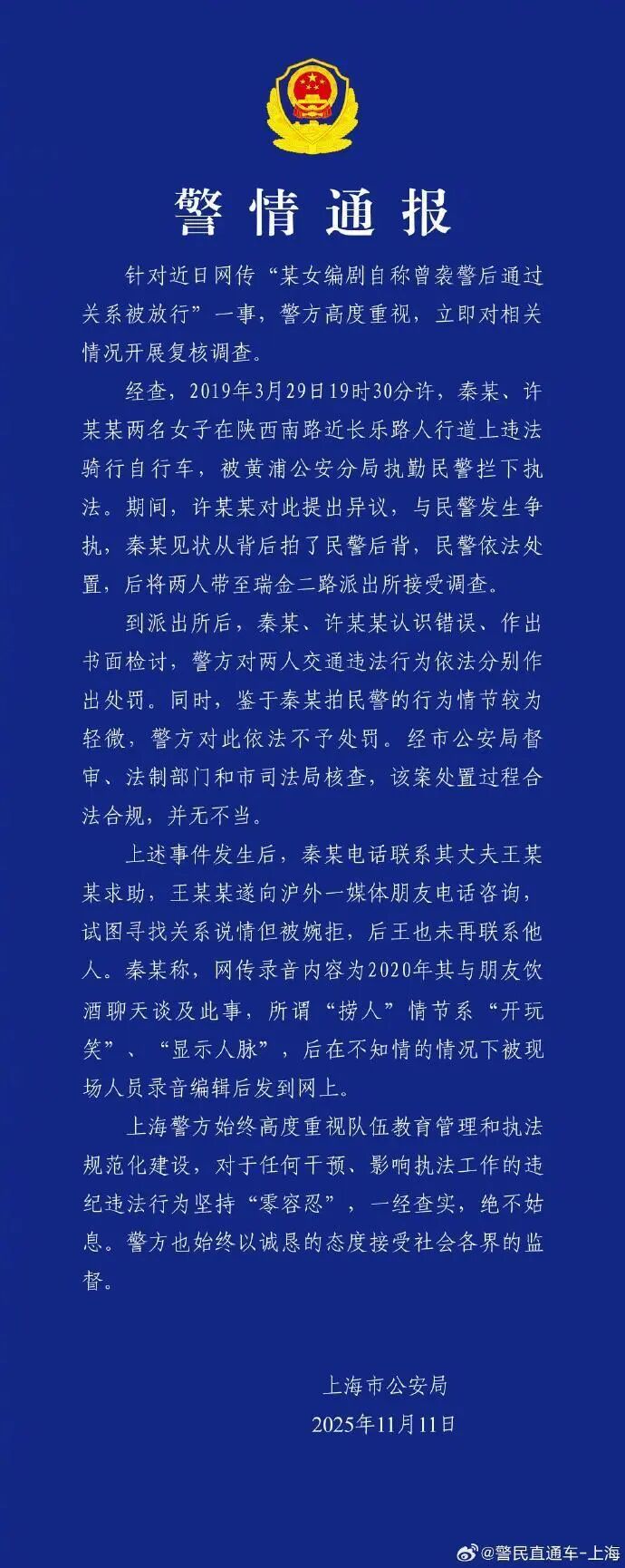

11月11日,上海警方一纸通报,把前段时间闹得沸沸扬扬的“编剧吹牛事件”给彻底说明白了。简单来说,就是2019年,编剧秦雯和她朋友因为骑车上了人行道被警察拦下。朋友和警察争执时,秦雯从背后拍了警察一下。结果就是,骑车违章,该罚的罚了;而她拍那一下,因为情节太轻,所以没有处罚。

这事儿本来到此就结束了。可坏就坏在,事后秦雯跟朋友喝酒聊天时,为了显摆自己“人脉广”、“路子野”,把这段经历吹成了“袭警还能找人摆平”的“光辉事迹”,还被录了音。如今录音被翻出来,牛皮吹破了天,最后被警方一纸通报打回原形。她丈夫确实找过媒体朋友想“说情”,但人家根本没搭理他。

这种“吹牛”

为啥这么让人反感?

这种把“捞人”当谈资的做法,说到底是种过时的虚荣。骨子里还是那套“官官相护”、“人情大于王法”的旧思维,总觉得“有关系好办事”,连违法的事也敢拿来充面子。如今社会早进入扫码办事、依法办事的时代,再搬出这套,不仅落伍,更显得可笑。

吹这种牛,表面是为显摆自己“有门路”“混得开”,实则是对法律和规则的无视。把“袭警”这类违法行为当成炫耀资本,幻想一个电话就能“摆平”,既是对执法机关的不尊重,也是对法治精神的漠视。

吹牛一时爽

后果却很严重

她这一句瞎话,带来的麻烦可是实实在在的。一方面,为了查清她这几年前的“酒后胡话”,警方得专门组织调查、核实情况、发布权威通报。这一整套流程下来,消耗的是宝贵的警力,浪费的是我们大家的公共资源。这些时间和精力,本可以用来处理真正的案件、帮助真正需要帮助的人。

另一方面,这类言论无形中传播“权大于法”“关系能摆平一切”的观念,侵蚀着公众对法治的信任。

光靠网友打脸是不够的

必须让吹牛者感到“肉疼”

对于这种为了虚荣心就信口开河、严重浪费社会公共资源的行为,不能仅仅澄清了事或道歉过关。

在法律层面,必须依法处罚到位。对于恶意编造、散布谣言,扰乱公共秩序的行为,法律都有明确的规定,该罚款罚款,该拘留拘留,要让违法者付出实实在在的代价。在信誉上也得记上一笔。这种不负责任的言行,应该与其个人诚信记录挂钩,使其在就业、贷款、出行等方面受限,真正提高吹牛的“成本”。

法治社会,不容“捞人”式吹牛大行其道。无论是为了博眼球还是满足虚荣心,任何挑战法律底线、破坏社会秩序的言行,都必须付出应有的代价。法律和规矩是社会的底线,任何人都不要妄想能凌驾其上。

监 制:洪燕

审 核:梁延 苏逸冰

编 辑:李爽

来 源:长江云新闻

融媒体平台建设服务

融媒体平台建设服务 长江云 • 新时代文明实践平台

长江云 • 新时代文明实践平台

大数据舆情中心

大数据舆情中心