大国小村 | 大凉山深处这个彝族村寨,竟靠“吉祥三宝”逆风翻盘?

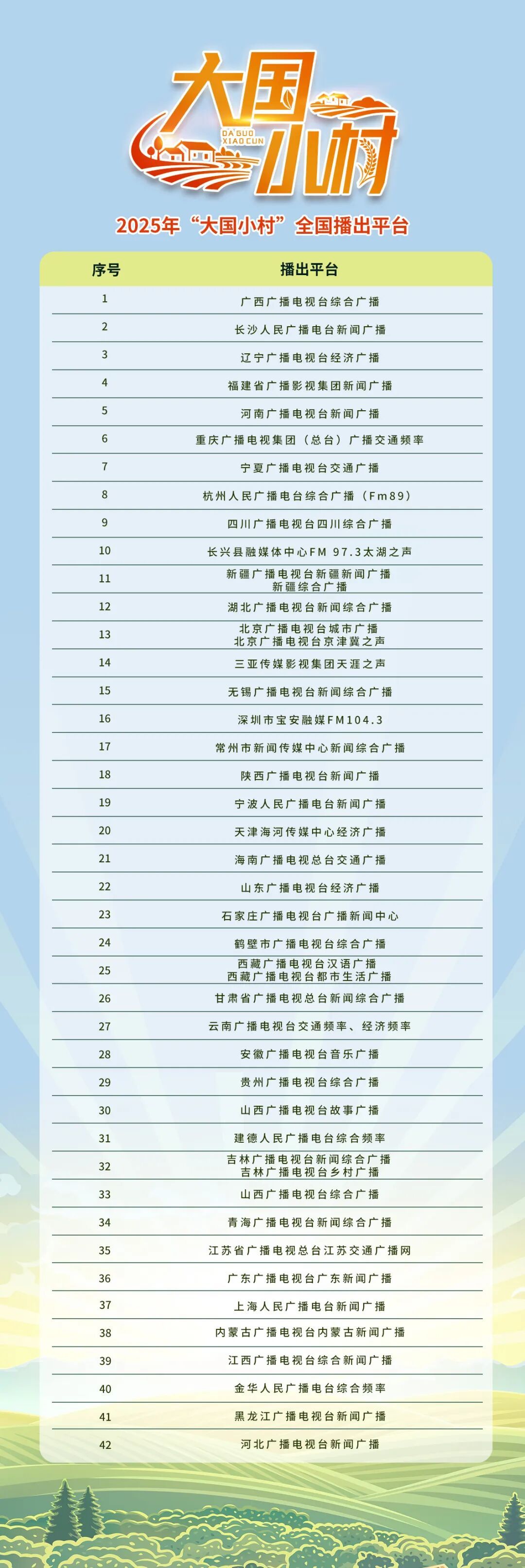

大国之基在乡土,振兴之路见小村。2025年作为巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接五年过渡期的收官之年,由人民日报全国党媒平台、农民日报社联合湖北广播电视台、长沙广播电视台等40余家广播电台打造的系列融媒报道《大国小村》,用42个村落的鲜活故事,立体呈现乡村全面振兴的实践图景。

大国之基,在于乡土;振兴之路,见于小村。今天,让我们一同走进大凉山深处的彝家村寨 —— 三河村,看看这个曾 “一步跨千年” 的村落,如何凭借 “吉祥三宝” 实现 “弱鸟先飞”,在贫瘠土地上书写产业振兴的动人篇章。

▲四川大凉山彝家村寨三河村全貌

01一宝 “牛大哥”:西门塔尔牛,托起致富梦

清晨的三河村,养牛棚里此起彼伏的哞哞声,奏响了收获的序曲。村民王英正忙着清理牛舍,见到记者来访,她笑着递过头巾,动作麻利又从容。“你们来了,我在铲牛粪,你们先等我一下。” 当记者提出帮忙时,王英贴心地为记者戴上头巾:“有点冷,这样暖和些。哇,真漂亮。”

这份在牛棚里绽放的笑容,背后是三河村翻天覆地的变化。2019 年,王英一家 4 口通过易地搬迁住进新居;2020 年,三河村成功脱贫 “摘帽”;2021 年,村里建起肉牛养殖合作社,她的丈夫洛古有色成了养牛能手,王英也在家门口找到了工作。“一年工资 3 万元,之前只能在家带小孩,一分钱都挣不到。现在挣上钱了,日子也好了,你看我美甲也做上了。” 王英边说边展示着手上的美甲,眼里满是对生活的热爱。

▲三河村村民王英一家

▲西门塔尔牛养殖场

从灶台边到牛棚里,王英的手上多了泥土,却也多了改变生活的底气。这份底气,源自三河村的 “牛大哥”—— 西门塔尔牛。合作社负责人、三河村党支部副书记洛古有格,是放弃国企工作回乡的 “追梦人”。他见证了肉牛产业的蓬勃发展,也带领乡亲们蹚出了一条养殖致富路:“我们合作社辐射带动全村,养殖 1000 多头牛,销售额达到了 1000 多万元。下一步,我们计划进行深加工,开发牛肉干等产品,让游客能把三河村的美味带回家。”

▲四川台记者采访三河村党支部副书记洛古有格

02

二宝 “二师兄”:

乌金猪,熏出幸福味

在巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的关键时期,三河村不断丰富特色产业体系。如果说西门塔尔牛是 “吉祥三宝” 里的 “牛大哥”,那满山奔跑的乌金猪就是不容小觑的 “二师兄”。

▲养殖能手郑吃合新拓建的养殖场

养殖能手郑吃合的新猪场刚刚扩建完成,能容纳 2000 头猪。他一边打扫新场地,一边向记者介绍:“昨天基本完工了,今天再打扫下卫生,完善下水电,小猪这个月就能入住。”

▲乌金猪

而郑吃合的妻子洛古有惹,则在两个头部电商平台开通直播,用镜头向网友展示家乡的特产,如今粉丝总量已接近 7 万人。“我们的猪是纯粮食喂养的,肉质特别好,做出来的腊肉特别香。制作时只用花椒、盐,再用柴火烟熏干,保留最地道的风味。” 镜头前,洛古有惹熟练地介绍着乌金猪腊肉。

靠着养殖乌金猪,郑吃合一家的收入节节攀升:“一天卖个一两万元没问题。县里和镇上还打算建一个标准化的烘干房,把这个产业做得更大。”

03三宝 “羊宝贝”:半细毛羊,引来游客潮

漫山遍野的半细毛羊,是三河村的第三个 “宝贝”。山坡上,几位老乡正忙着剪羊毛,说起自家的羊,他们满脸自豪。“这是本地羊,最值钱的那种!一只能卖一千五左右,从小羊长到能卖,只要五六个月,能赚一千块呢!”

▲半细毛羊

刚刚过去的火把节,三河村迎来了 3000 多名游客。生态放养的土羊肉质鲜香,没有膻味,成了游客们的 “首选”。不少游客品尝后,还会购买羊肉制品带回家,为三河村的羊产业增添了新活力。

04产业兴旺,日子红火:三河村的振兴密码

“吉祥三宝” 就像三根坚实的支柱,撑起了三河村产业致富的蓝天。如今,三河村已有 7 个西门塔尔牛养殖合作社和 1 个乌金猪养殖合作社,成为昭觉县第一个规模化养牛示范村,“养牛第一村” 的美名越传越远。

走在三河村平坦的水泥村道上,驻村第一书记刘国富向我们细数着村庄的变迁。他提到,村里实施的产业致富 “雁阵” 工程,让乡村振兴之路越走越宽。“我们培养洛古有格这样的能人当头雁,先帮扶有基础的养殖户扩大规模,再由他们带动更多乡亲。”

如今,“头雁引领、群雁齐飞” 的效应逐渐显现,三河村不仅有了 “吉祥三宝”,还亮出了农文旅产业融合发展的 “金名片”。2024 年,村集体收入突破 100 万元大关,人均纯收入达到 19850 元。“2025 年人均收入肯定能超两万,靠着大家的努力,三河村会越来越好。” 刘国富信心满满地说。

融媒体平台建设服务

融媒体平台建设服务 长江云 • 新时代文明实践平台

长江云 • 新时代文明实践平台

大数据舆情中心

大数据舆情中心