泡脚、膏方、板蓝根......秋冬防流感“秘方”,你信了哪几个?

降温了,降温了!你的家族群和朋友圈,是不是又开始流传各种“中医防流感大法”了?先别急着收藏照做!有些方法,看似靠谱,实则在偷偷摧毁你的免疫力。

中医讲究“辨证施治”和 “中和之道” ,很多广为流传的“秘方”,恰恰是在反其道而行之。来看看这些盛传的“伪养生”秘籍,你中招了几个?

误区一:秋冬进补,大吃膏方?

网传“秘诀”:“秋冬是进补的最佳时机,赶紧吃点名贵膏方,把免疫力补起来!”

真相揭秘:滋腻碍脾,反生内湿。

我们的脾胃就像身体的 “后勤部”,饮食都要靠它们来消化吸收,才能转化为有用的免疫力。如果本身脾胃虚弱,再吃滋腻的膏方,反而会让补品堆在身体里无法消化、化为湿气,让人感觉更疲惫、胃口更差。

正确做法:

健脾胃在前,进补在后。 先问问自己:我最近消化好吗?舌苔厚吗?如果答案是否定的,不妨先从山药、小米、红枣、茯苓这些平和的食材开始,把脾胃的“土壤”养肥沃了,再来考虑“施肥”。

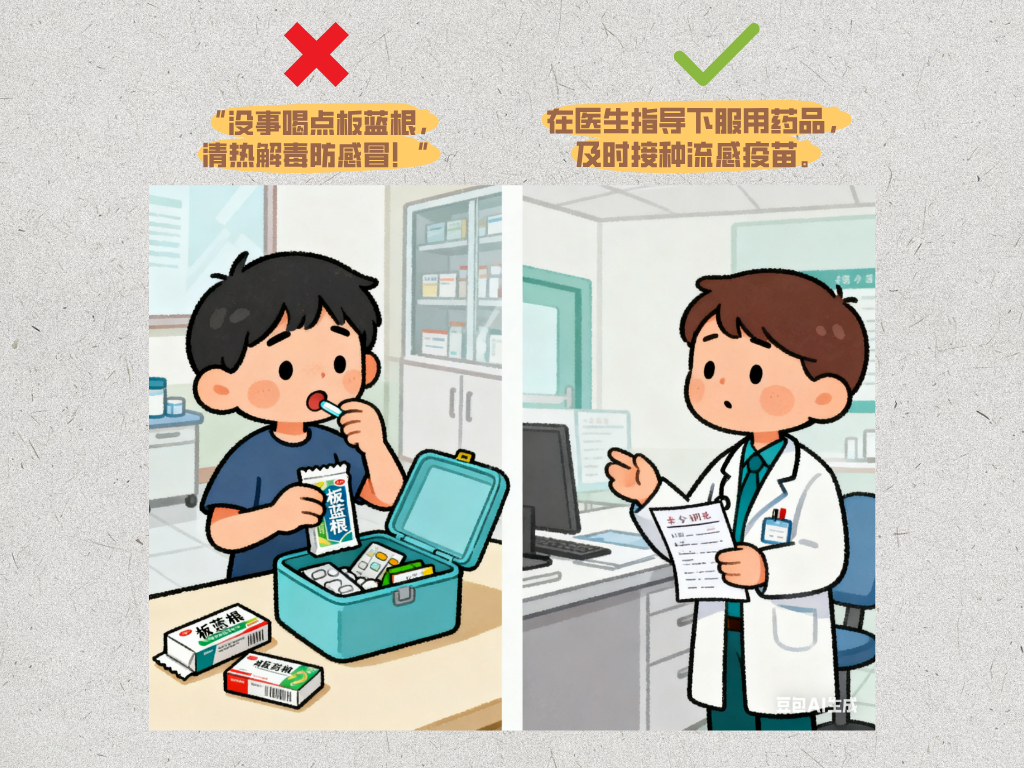

误区二:喝板蓝根预防流感?

网传“秘诀”:“没事喝点板蓝根,清热解毒防感冒!”

真相揭秘:药性寒凉,诛伐无辜。

板蓝根是清热解毒类药品,在健康无病的时候随意服用,寒凉之性可能会直接损伤脾胃的阳气,导致正气受损。

正确做法:

板蓝根是药品,只有在确诊了风热感冒,出现咽喉肿痛、发热等症状时才能在医生指导下使用。想平时预防,一杯温热的姜枣茶或黄芪水,或者及时进行流感疫苗接种,对普通人来说友好得多。

误区三:泡脚/药浴,出汗越多越好?

网传“秘诀”:“泡到浑身大汗,把病毒和寒气都逼出来!”

真相揭秘:过汗伤阳,气随津泄。

中医理论认为,“血汗同源”,而“气”依附于津液之上。适当的微汗,确实能通畅阳气,驱散寒邪。但大汗淋漓,不仅是在流失水分,更是在消耗宝贵的“阳气” 和 “阴液” 。这好比给城堡强行打开城门,守城的“正气”都跑光了,外面的“敌人”反而更容易长驱直入。

正确做法:

泡脚水温不宜过烫,时间15-20分钟即可,感觉到后背有一层细密的微汗就立刻停止,擦干身体,避免吹风。

误区四:全家共用一个方子?

网传“秘诀”:“这个方子特别好,我们全家都喝这个预防!”

真相揭秘:体质有别,辨证施治。

中医防病的精髓在于因人制宜,让一个怕冷的人去喝清热的药,无异于雪上加霜。全家人体质各不相同,一把钥匙也开不了所有锁。

正确做法:

在采用任何中药方预防前,最好咨询一下专业中医师。同时,了解自己和家人的基本体质,日常食疗也可以分体质进行。

误区五:多吃辣,发汗驱寒?

网传“秘诀”:“秋冬多吃辣椒、火锅,发发汗身体暖!”

真相揭秘:辛散耗气,助长内热。

辣椒、花椒等性味辛热,确实能刺激身体迅速发热出汗。但这是一种“耗散” 的过程,短暂发热后,可能会因为气随汗泄而感到更虚。而且,过量辛辣会直接刺激咽喉和呼吸道黏膜,使其干燥、抵抗力下降,反而给病毒提供了可乘之机。对于本身就容易上火、便秘的人来说,这简直是“火上浇油”。

正确做法:

适量食用,切勿过度。对于驱寒,更推荐用生姜、葱白这类温和食材,它们同样能辛温解表,但力道更柔和,不易耗伤正气。

注:本文旨在科普常见养生误区,内容仅供参考。个人体质千差万别,如有具体健康问题,请勿盲目对号入座,务必咨询专业医师。

本文图片由豆包AI生成

(来源 长江云健康 编辑 杜若希 )

融媒体平台建设服务

融媒体平台建设服务 长江云 • 新时代文明实践平台

长江云 • 新时代文明实践平台

大数据舆情中心

大数据舆情中心