沉浸式课堂融汇历史与现实 浠水“大思政课”进机关凝聚支点建设奋进力量

昨天(10月16日)晚上,黄冈浠水县第四实验小学礼堂内热潮涌动,一场以“弘扬大别山精神 聚力支点建设”为主题的沉浸式“大思政课”在这里倾情开讲。

此次“大思政课”进机关活动由浠水县委宣传部、县新时代文明实践中心主办,县融媒体中心、县文旅局、县教育局联合承办,创新采用“理论解读+本土红色故事+文艺展演+身边人讲身边事”的多元形式,线上线下同步开讲。红色理论的深刻阐释、革命歌谣的铿锵旋律、先进典型的奋斗足迹,交织成一场有温度、有深度、有力度的思政盛宴。该县“四大家”领导及350余名机关党员干部现场参加,与线上数万人次观众沉浸式融入大别山精神,汲取奋进力量。

形式创新,多元融合:让红色基因“声”入人心

活动在《精神的追寻——中国共产党人精神谱系之大别山精神》短片播放中拉开序幕。光影流转间,观众被带入那段风雷激荡的革命岁月。紧接着,一段海采视频实现从历史纵深到现实图景的生动跳跃,普通群众、学生、讲解员,动情讲述他们心中的大别山精神,让铮铮誓言化为具体清晰的信仰表达。

文化小剧《七子之歌》生动再现了闻一多先生在美国求学期间追求民主、捍卫真理,创作《七子之歌》的感人经历,深情演绎民族危亡之际的悲愤与觉醒;大合唱《英雄赞歌》气势恢宏,引发全场红旗挥动,汇成一片壮丽的红色海洋;情景剧《英雄之问》则以跨越时空的对话形式,让革命先烈胡天桃“来到”当代,与新时代青年探讨理想信念,一答一问之间,是心灵的碰撞,更是精神的赓续。

作为大别山精神的重要孕育地和承载地,红色基因早已深植于浠水血脉。在这场活动中,认知与情感同频,理论解读与艺术呈现共振,让参与者对大别山精神有了更为透彻地理解与认同。

一线回响,身边榜样:让初心答卷“近”在眼前

“大别山精神”的“时代解读”环节尤为动人,四位来自不同战线的奋斗者,用亲身经历给出了最鲜活的诠释。

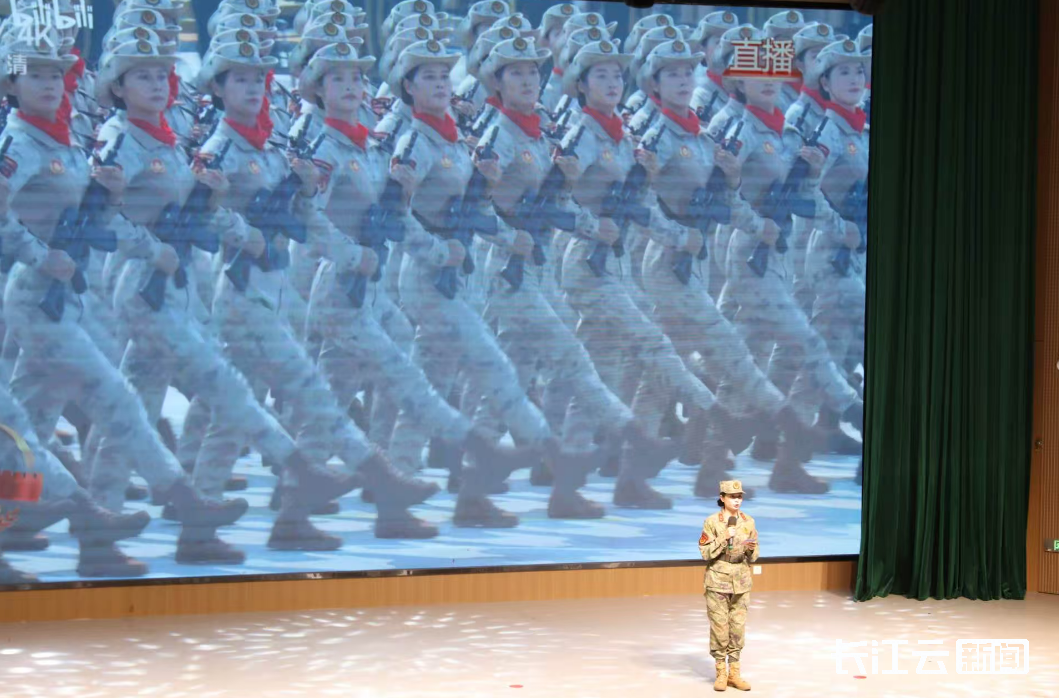

95后浠水姑娘、曾参加九三阅兵女民兵方阵的谈颖,分享了自己由信念支撑的淬炼之路,“训练中,每一个动作都需反复打磨,是那份‘勇当前锋、不胜不休’的信念,支撑着我克服极限,坚持到底。当我和战友们迈着铿锵的步伐,整齐划一地通过天安门前,长安街青石砖上步履铿锵的96米128步,见证了我儿时梦想的璀璨绽放。”

“我们不仅追求“量”的突破——空港经济工作连续两年全市夺冠,2025年固定资产投资增速连续8个月稳居全市前三;更实现了“质”的提升——今年1—8月,全县实现入库项目165个,投资额达到105亿元,入库个数和投资额分别同比增长74%和23%。”“亲·听”青年宣讲员、浠水县发改局年轻干部杨鑫臣,讲述了发改人以大别山精神为指引,为家乡发展闯关夺隘、奋力突破的真实历程。

“亲·听”青年宣讲员、浠水县交通运输局年轻干部陈磊,则豪情展示了交通人勇当“开路先锋”的硬核担当,“从打通末梢的‘幸福路’,到畅通循环的‘致富路’,再到迈向未来的‘先行路’,铺下的是基石,连通的是民心,带动的是产业,托起的是未来!”

“院党组成员、副院长程呈友常说:‘案件再小,也是百姓的100%’从化解‘羊吃树苗’的邻里纠纷,到垫付费用挽救一个孩子的童年,他始终让群众在每一个司法案件中感受到公平正义的温度。从一名法官‘脚下有泥、心中有光’的为民情怀,到一支队伍‘肩上有责、服务有为’的集体作为。这份初心,是我们对司法担当的最亮航标。”“亲·听”青年宣讲员、浠水县法院年轻干部张茜茜则深情讲述着用司法温度扛起时代担当。

薪火相传,励行致远:让担当使命“接”续新程

“历史因铭记而永恒,精神因传承而不灭……”活动尾声,主讲人邓媛的话语在礼堂回响,“在以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴的新征程上,我们要坚持不懈用大别山精神滋养初心、淬炼灵魂,让大别山精神焕发出熠熠生辉的时代光芒。”

这番话语激荡人心,在为整场活动画上圆满句号的同时,更点燃了干部们践行初心、勇担使命的奋斗热情。

“听到胡天桃烈士那句‘同志们,我们的理想实现了,这盛世如我们所愿’,我深受触动。这种跨越时空的对话,让理想信念教育变得无比生动而深刻。”浠水县委宣传部年轻干部李云感慨。

……

这堂有深度、有温度的“大思政课”,不仅是一次深刻的思想洗礼,更是一次有力的行动动员。从大别山深处走来的精神火炬,正在浠水这片红色热土上薪火相传、生生不息。

“推动大别山精神从书本史料走进生活融入日常,把身边先进典型的奋斗故事,转化为可感可知、可观可学的生动教材,让‘大思政课’凝聚起全县上下奋发有为服务支点建设的强大精神动力。”浠水县委宣传部常务副部长李武表示。

当前,浠水县构建“全域覆盖、分众施策、立体传播”的宣传宣讲体系,创新运用大讲堂、大讨论、文化小剧、文艺演出等形式,注重分众化、对象化、精准化,在全县深入推进“大思政课”宣传宣讲进学校、进机关、进企业园区、进农村,让红色基因成为滋养初心、激励奋斗的源头活水。

(长江云新闻记者 胡文超 通讯员 方俊 陈祎夏 洪甜甜 编审 刘骞)

融媒体平台建设服务

融媒体平台建设服务 长江云 • 新时代文明实践平台

长江云 • 新时代文明实践平台

大数据舆情中心

大数据舆情中心