行走江河看中国 | 淮水安澜七十五年,从治淮历史到现代工程

10月13日,“行走江河看中国”网络主题活动采访团走进安徽蚌埠,先后探访治淮陈列馆与花园湖进洪闸。从见证治淮历程的历史殿堂,到矗立淮河岸边的现代水利工程,团队成员全景感知了淮河治理从历史决断到科技赋能、从艰苦创业到精准调控的深刻变迁。

治淮陈列馆:治水智慧的历史跨越

行程首站,采访团抵达位于蚌埠的治淮陈列馆。这座约640平方米的展馆,系统展示了淮河治理的历史脉络与工程成就。

在讲解员的引领下,采访团从“黄河夺淮”的历史变迁,回溯至“一定要把淮河修好”的伟大号召;从老一辈治淮人艰苦奋斗的珍贵影像,感受到党和国家领导人对治淮事业的持续关怀。馆内一幅幅历史图片、一件件文献实物,生动诠释了一代代治淮人攻坚克难的政治担当与奋斗精神。

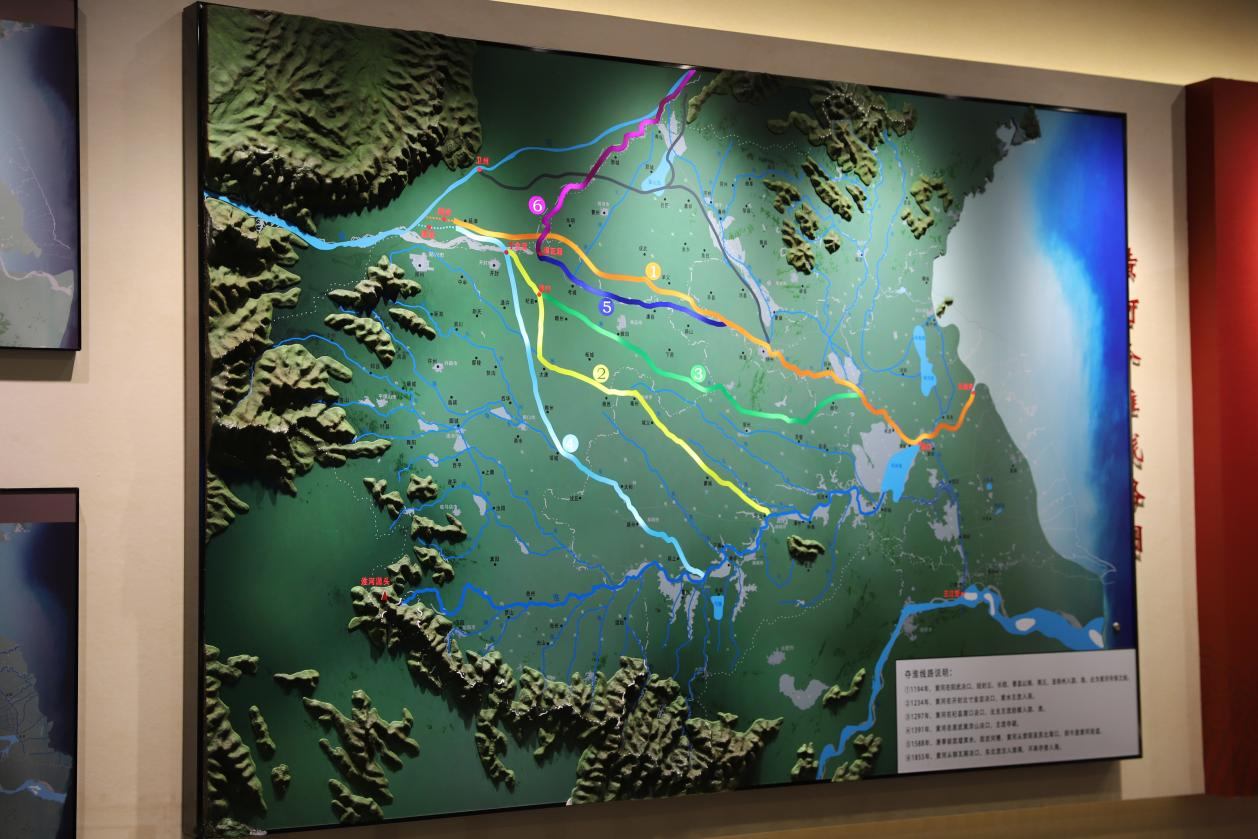

如今的陈列馆,更以现代科技让治水智慧焕发新生。淮河流域三维数字沙盘动态呈现水系格局,典型洪水淹没范围多媒体触控系统则让参观者亲身体验洪水演进过程。“通过数字技术,我们能够在虚拟空间重现历史汛情,为当前防汛决策提供参考。”馆内技术人员介绍。这座承载七十余年治淮记忆的展馆,正以其创新的数字化展示,成为传承治水精神、传播治水智慧的重要平台。

这座承载着七十余年治淮记忆的陈列馆,如今已转型为智慧治水的重要展示窗口。数字化展示手段不仅生动再现了治淮历程,更让参观者直观感受到科技治水的强大力量。

花园湖进洪闸:淮河安澜的智慧防线

随后,采访团探访了位于凤阳县的花园湖进洪闸。这座荣获“大禹奖”与“黄山杯”的现代化工程,是淮河干流行洪区调整的关键控制性工程,也是一座融合智能监控、精准调度与生态理念的综合性枢纽。

走进工程控制中心,计算机监控系统屏幕上实时显示着闸门开度、水位流量、设备工况等多项数据。系统将27孔闸门、大吨位启闭机等设备纳入一体化智能管控,实现了远程精准操作与运行状态的实时感知。

“模拟智能化管理是水利管理现代化的重要手段。”淮河水利委员会总工程师华伟中表示。过去主要依靠人工巡查的河湖管理模式,如今已转变为以卫星遥感、AI识别为核心的智能监测预警体系,实现了从普遍排查到精准干预的转变,极大提升了监管效能。

2020年淮河较大洪水期间,花园湖进洪闸依托智能监控系统与科学调度,闸门最高挡水高度达5.46米,成功避免了行洪区启用,保护了15.6万亩良田和8.9万人口安全,直接经济效益约17亿元。这一实践充分验证了智慧治水体系的可靠性。

从传统治理到智慧管控,淮河治理正以科技创新为引擎,谱写人水和谐的新篇章。随着数字技术的深入应用,这条千年河流的安澜梦想,正在一代代治淮人的接续奋斗中,一步步变为生动现实。

长江云记者:马丽 王世龙

融媒体平台建设服务

融媒体平台建设服务 长江云 • 新时代文明实践平台

长江云 • 新时代文明实践平台

大数据舆情中心

大数据舆情中心