了不起的毕业论文|从赤手“探镭”到质子“狙击”,一部中国百年抗癌放疗史

1898年,居里夫妇从沥青铀矿中

提取出一种放射性极强的元素

镭

这一束看不见的光

成为人类对抗癌症的第一道曙光

镭的射线能迅速破坏细胞染色体

使其停止生长

正是这种摧毁能力

让镭疗成为以“光”抗癌的关键开端

而在中国

最早握住这束光的人之一

正是著名的肿瘤学家

同济医院肿瘤科创始人张錬教授

《了不起的毕业论文》

第四期之《追光的人》

华中科技大学同济医院

肿瘤科教授、主任医师袁响林

再读前辈张錬教授论文

带你重现

中国放疗发展的百年史诗

赤手空拳,直面辐射

镭房里的医者仁心

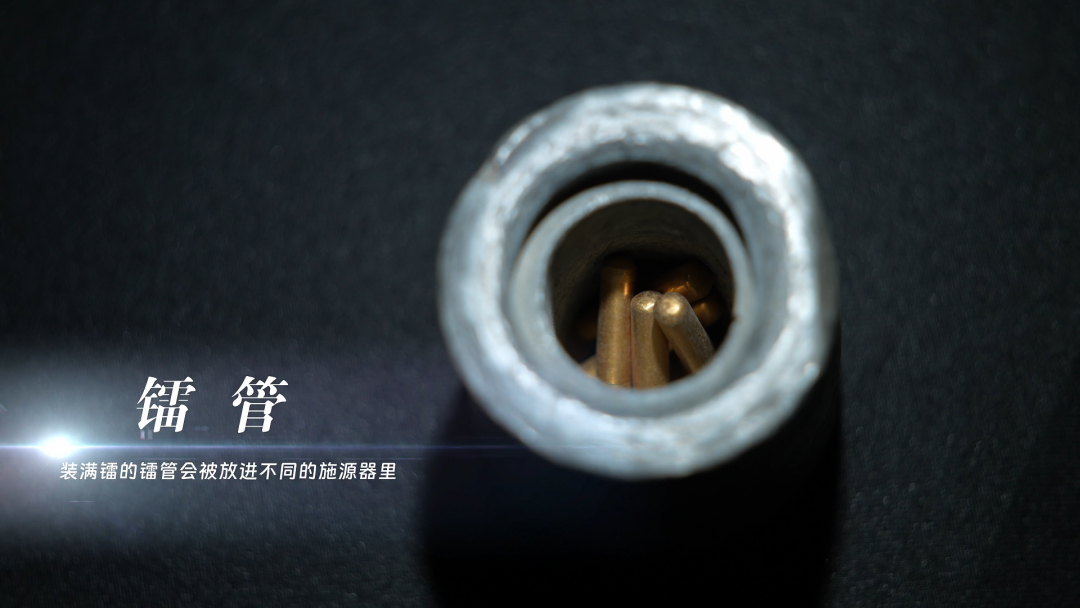

走进华中地区最早的镭疗室,装满镭的镭管被置入施源器中,医生需要在尽可能短的时间内,将其精准地放置在患者肿瘤的部位。

在没有国际指南,也没有完善防护的年代里,张錬教授团队几乎是赤手空拳面对辐射,唯一的屏障,只有一扇铅屏风。

一次镭疗照射持续47小时,病人静卧镭房,生活全靠医护协助。而长期接触放射源的医护人员,白细胞都或多或少地有过降低。对此,张錬教授团队从未抱怨,更没有退缩过。

告别镭疗,“量体裁衣”

“精准治疗”就此生根

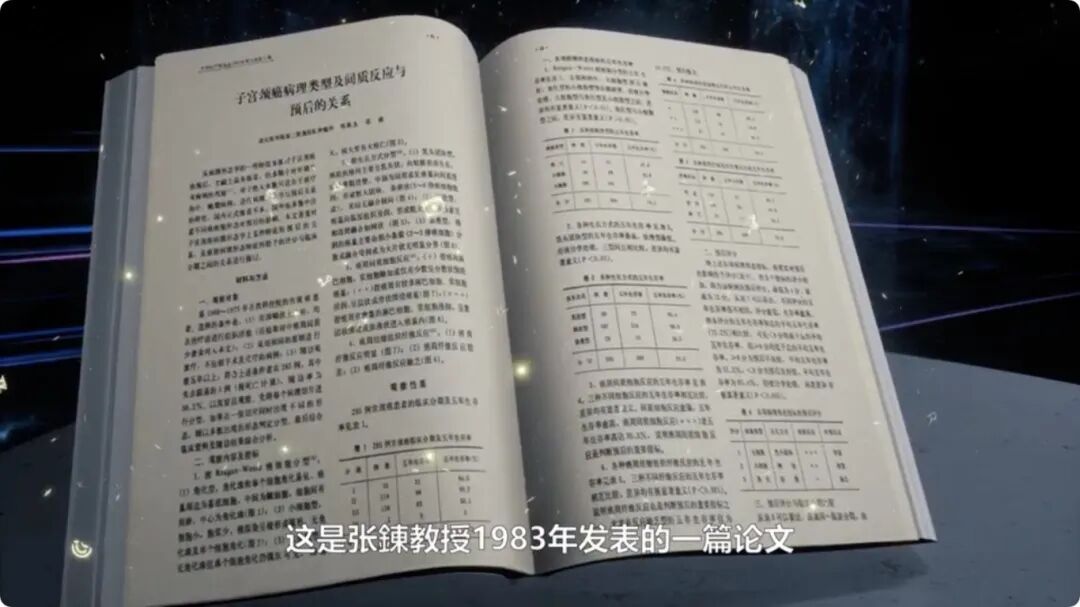

80年代初,张錬教授带领团队深入研究宫颈癌病理,得出一个开创性的结论:

“间质细胞反应愈强,五年生存率愈高,癌周间质细胞反应(+++)者五年生存率高达95.3%,说明癌周间质细胞反应是判断预后的重要指标”。

——张錬,《子宫颈癌病理类型及间质反应与预后的关系》

袁响林用“种子与土壤”比喻这一发现:“肿瘤细胞是‘种子’,癌周间质反应是‘土壤’。即使种子相同,但只要‘土壤’有别,其治疗效果也可能千差万别。”

这一发现,不仅为放疗策略的调整提供依据,更为日后免疫治疗的兴起埋下伏笔。

根据每位患者的具体情况,张錬教授带领团队边治疗边研究,边探索边调整,精准治疗的理念就此生根。

1989年,华中科技大学同济医院关闭全国最后一个镭房,镭疗时代落幕,但“光”的使命并未结束。

后装治疗机、直线加速器、伽马刀……放疗进入“量体裁衣”时代。而最引人瞩目的,是质子治疗的到来。

质子治疗:

“大白导弹”的稳、准、狠

在华中科技大学同济医院质子中心,第一束质子射线绘制出一幅水墨莲花图,它标志着华中地区正式迈入“质子时代”。

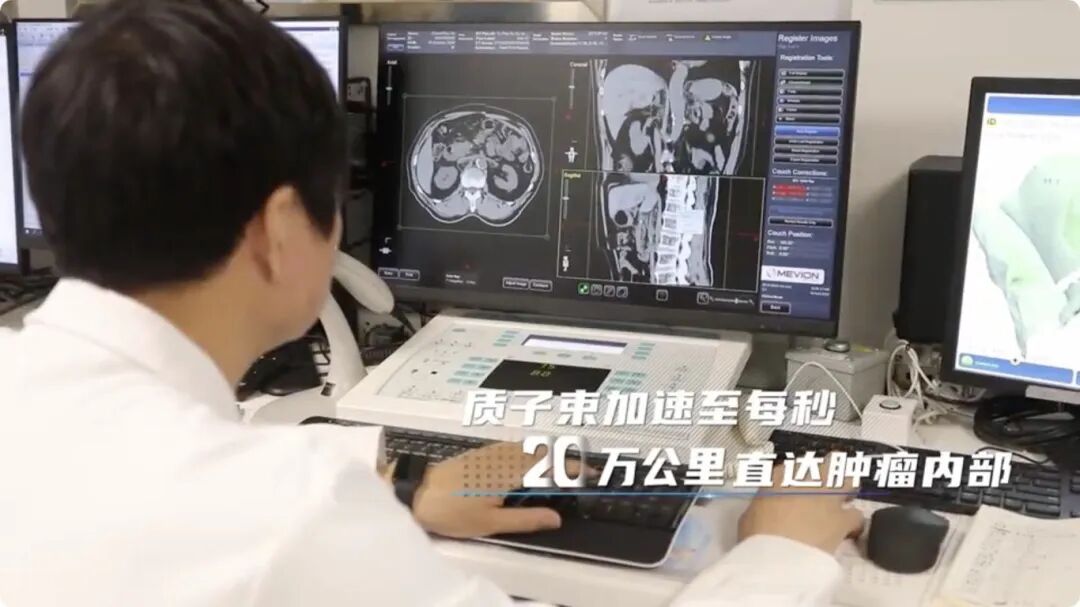

袁响林形容质子治疗机为“大白导弹”:“它通过回旋加速器的运转,可将质子束加速至每秒20万公里,并直达肿瘤内部,实现360度‘定点爆破’,精度控制在1毫米内,对正常组织损伤极小。”

华中科技大学同济医院质子中心是全国首家将质子治疗机与两米长轴PET-CT整合的中心,“看得见、瞄得准、打得精、测得到”,肿瘤的识别与治疗在此形成一个完整闭环。

随着质子治疗中心的正式启用,质子治疗将更加广泛地应用于脑部、眼部、头颈部等多种恶性肿瘤。

光的史诗,由“追光的人”共同书写。

从镭疗的粗砺探索,到质子治疗的精准打击,百年放疗史,是人类将“致命射线”驯化为“生命之光”的历程。

而今,在肿瘤防治的跑道上,在多学科专家的军团里,在每一个被照亮的生命中,这束光仍在向前奔跑。

- END -

《了不起的毕业论文》是由湖北广播电视台联合华中科技大学同济医院策划,第一季共5期。首次聚焦医学家的“毕业论文”,首度运用虚幻系统+AR/AI技术,邀您一起见证中国医学的百年奋进。

出品单位:湖北广播电视台 华中科技大学同济医学院附属同济医院

出品人 :岑卓 唐洲平

总监制:黄俊华 胡俊波

总策划:严江涛

监制:蔡敏 郑汉军

策划:顾凯 蔡敏

制片人:常宇 张旖

执行人:田娟 谢雪娇 李韵熙 邓宇 邓国欢 王越

导演组:陈菁 温镒铖 肖刘云 祝宁 万磊

后期组:蔡思诗 汪丛媚 隋冰

摄像组:李康 易亚平 刘迁

虚拟特效团队:高羽 赵鑫 刘诗凡 徐铭鸿

新媒体编辑:杜若希

融媒体平台建设服务

融媒体平台建设服务 长江云 • 新时代文明实践平台

长江云 • 新时代文明实践平台

大数据舆情中心

大数据舆情中心