咸宁人才故事汇丨王振伟的挂职答卷:架桥破局 沃土生金

在湖北咸宁通城县人民政府王振伟的办公室里,墙上那张《全域国土整治项目规划图》格外醒目——这既是一张规划图,更是一位挂职干部的“作战图”。

2023年10月,湖北大学公共管理学院副教授王振伟来到通城挂任县人民政府党组成员,协助分管自然资源、城乡规划、城市创建与管理等工作。两年来,这位学者型干部以其专业学识和务实作风,在基层一线架起了一座连接校地、通达民心的桥梁。

架桥:从“实验室”到“生产线”的精准滴灌

“我来通城挂职,并不是一个人来,我代表的是湖北大学。”王振伟开门见山地说道。作为一名从高校走出的挂职干部,他始终将自己视为一座连接学术与实务的桥梁,致力于将湖北大学的科研资源精准导入通城的发展脉络。

在他的积极推动下,湖北大学与通城县政府签署了战略合作协议,双方在共建科技创新平台、推动科技成果转化、加强人才队伍建设、深化产业战略合作等方面达成共识,为校地合作搭建起坚实的顶层架构。

这座“桥”的一头连着实验室的前沿技术,另一头连接着生产线的实际需求。成立于2016年的湖北艾舒宝生活用品有限公司(以下简称“艾舒宝”),是一家集医疗器械、医用卫生材料、生活用品研发、生产、销售为一体的国家高新技术企业。2023年11月,在王振伟的牵线下,艾舒宝与湖北大学正式达成产学研战略合作,共同建立“大健康产业联合创新中心”。

“我们与湖北大学生命科学学院的蔡文涛教授团队合作,开展大健康多功能芯片核心组分的研发;同时与向海波教授团队合作,进行植物内源活性物质的开发与应用研究。”艾舒宝常务副总经理胡斌介绍,“这些合作让我们能够深度挖掘艾草等天然植物的健康价值,为产品开发提供坚实的理论支撑。”

在教授团队的指导下,艾舒宝研发的艾叶草本新品驱动公司整体销售额提升20%,并成功申请一项国家发明专利。这正是王振伟精心搭建的校地合作桥梁结出的“产业硕果”。这座“桥”还延伸到三赢兴光电、通城高新材料、炳彰科技等多家本地企业。即将落户通城的“湖北大学新材料科技成果转化基地”,更为当地产业增添了新的发展引擎。

除了为企业精准牵线搭桥,王振伟推动的校地合作更在智力支撑与人才培养层面持续深化。湖北大学县域治理研究院为通城撰写的《“四化同步”兴县富民的通城探索》调研报告获得省领导肯定性批示;首期35人的干部能力研修班即将开班;自考本科、在职研究生培养也已启动……这些举措正系统性地为通城夯实高质量发展所必需的人才根基。

“合作还激活了湖北大学的校友资源网络。”艾舒宝总经理黎慧说道,“通过校友会的桥梁作用,我们获得了更多商业合作机会与市场资源。”这座由王振伟精心搭建的桥梁,正让高校资源实现从“实验室”到“生产线”的精准滴灌,让知识的价值在通城的流水线上奏出清脆的回响。

破局:用专业、温度与担当化解“死结”

“老百姓辛辛苦苦一辈子,拿出全部家当付了钱买了一套房子,结果办不了证,他们心里是无法接受的。”

谈及东方明珠小区“办证难”问题,王振伟语气沉重。他解释,难在源头——开发商因超容积率、欠缴税费等历史问题无法办理不动产权登记,导致88户居民虽已购房却无法拿到属于自己的不动产权证书。“用地手续不全、规划验收通不过、部分房源甚至被司法查封……我们反映了很多次,可问题像一团乱麻,始终解不开。”小区居民汪六云道出了大家的无奈。

面对这块“烫手山芋”,王振伟没有退缩。他提出“证缴分离”的解决路径,将为群众办证与向企业追责追缴两条线分开处理,协调多个部门,逐项攻克难题。

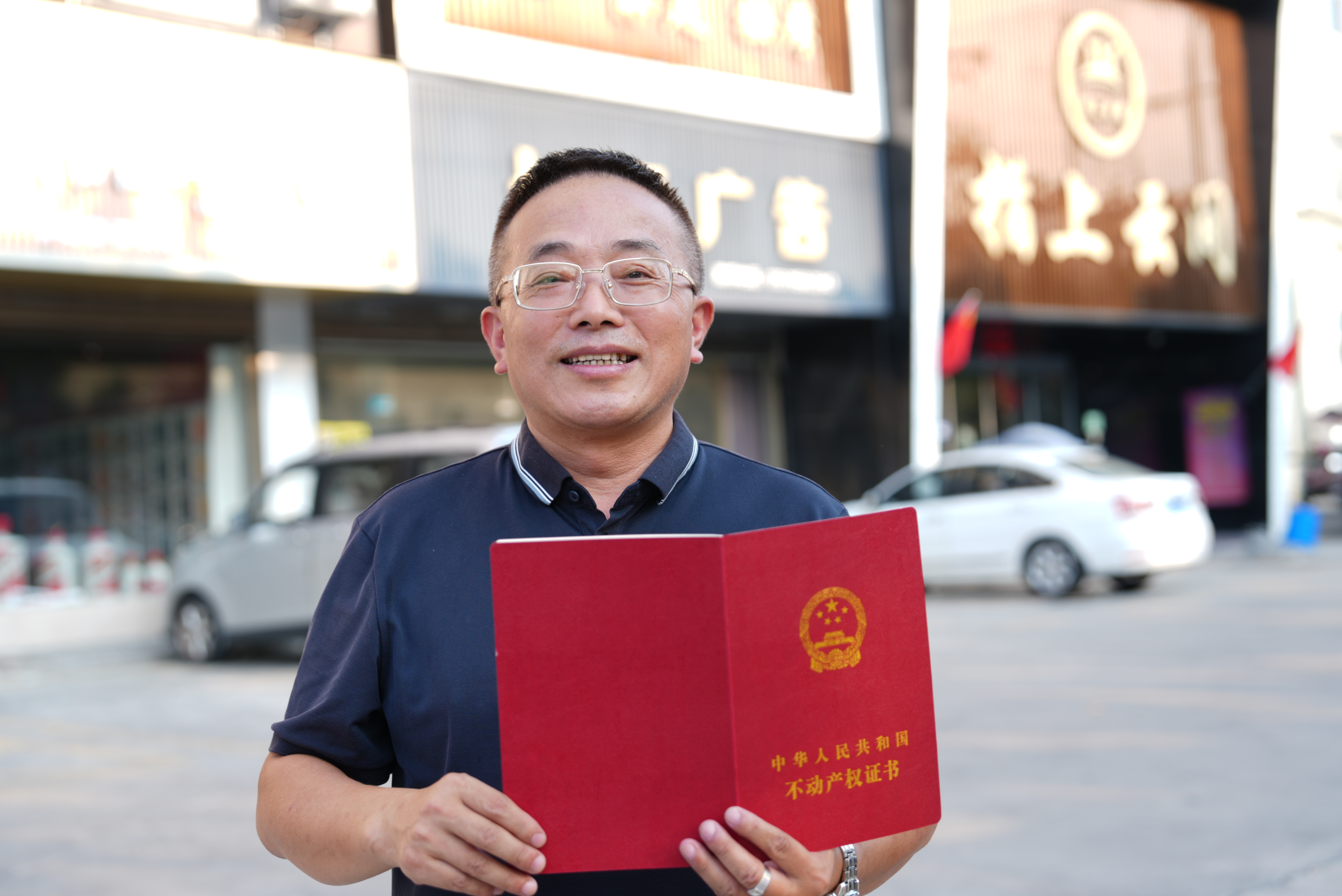

“召集我们和各部门开了好几次协调会,原本拖了多年的问题,7天就解决了!”2024年10月1日,汪六云成为小区第一位拿到“红本本”的业主,喜悦溢于言表。截至目前,80余户居民已陆续拿到了期盼多年的不动产权证。

沃土:守护“饭碗田”与激活“全域整治”

通城“六分林地三分田”,耕地保护压力较大。面对每年需补充9500亩耕地的压力和“地块破碎,整治1000亩耕地需找300多个图斑”的现实困境,王振伟展现出了学者型干部的严谨与创新。第一步是摸清家底,他组织团队对照国土调查数据库,将全县所有耕地后备资源的具体位置和面积精确到每一个“图斑”,做到心中有数,决策有据。

在此基础上,他统筹自然资源、农业农村、林业等多部门力量,形成攻坚合力,通过“开发后备资源、推进恢复整改、盘活低效用地”等多元化路径,以“挤牙膏式”的精细管理,在完成年度耕地保护任务的同时,实现了新增耕地5400余亩的突破。

针对“好田种树、差田耕种”的土地利用错配问题,他推动“林耕互换”布局优化。“我们将地势较高、坡度较大、不宜耕种的耕地置换成林地,同时将地势平缓、耕作条件较好的林地置换为耕地。”他说道,这一举措预计将挖掘出超过2万亩的新增耕地潜力,目前首批2000余亩已经启动,为保障粮食安全拓展了新空间。

如果说耕地保护是守底线,那么全域国土综合整治就是促发展、谋长远的战略引擎。“全域整治是传统土地开发的升级版,它不仅是田、水、路的综合治理,更是对乡村生态、产业、生活的全域优化,是真正为农民谋福利的系统工程。”他深知项目统筹难度大、周期长、资金需求高,但依然全力以赴。

2023年王振伟到任后,充分发挥其专业技术优势,为通城的全域整治按下了“加速键”。他重点推动的大坪乡项目成功通过省级验收,成为咸宁市首个、全省第二个通过验收的项目。他积极争取,使铁柱港河上游项目纳入省级试点,获得300万元省级奖补资金。此外,他还推动了隽水镇、沙堆镇等项目的立项审批。

目前,通城县已实施4个全域国土综合整治项目,成为全省立项数量最多的县之一。依托这4个项目合计取得银行融资授信16亿元,为全县耕地保护、统筹城乡发展、美丽乡村建设等打下了坚实基础。

项目的成效,最终写在老百姓的笑脸上。大坪乡草鞋村村民胡琴激动地展示着他的新房:“我从五六十平方米的老房子,搬到了这栋三层新楼房,房子结构安全,住得安心。附近的产业园建起来后,我们还能就近就业!”

环境蜕变更是有目共睹。大坪乡来苏村村民黎兵感慨道:“通过整治,荒山变良田,杂草丛生地修了路和广场,装了路灯。”他还笑着说出了一个最直观的变化:“原来这里,家里有儿子的都找不到媳妇。现在环境好了,女孩子也愿意嫁过来了!”

挂职期将满,但王振伟与通城的故事并未结束。“在通城工作2年,我早已把自己看作通城人。”他动情地说,“这里是我的第二故乡,不管何时、不管身在何方,我都会时刻默默关注着通城的发展,时时刻刻不忘宣传推介通城。”

王振伟的挂职实践,是咸宁市深化人才发展体制机制改革的生动缩影。近年来,咸宁市统筹实施“专业人才智汇基层”活动,鼓励引导人才向基层一线流动,向产业一线集聚,通过选派高校专家到基层挂职、组建科技副总团队、开展院士专家咸宁行、建立校企联合创新平台等举措,推动人才链与产业链、创新链深度融合。咸宁市委党建人才办有关负责同志表示,将继续优化人才服务保障体系,让各类人才在咸宁这片热土上施展才华、建功立业,为加快打造武汉都市圈绿色发展重要增长极提供坚实的人才支撑。

云上咸宁报道(记者 金崇 刘丽松 王辰琛)

一审:金崇

二审:刘思祺

终审:汪洋

融媒体平台建设服务

融媒体平台建设服务 长江云 • 新时代文明实践平台

长江云 • 新时代文明实践平台

大数据舆情中心

大数据舆情中心