定名“荆州简”!

10月14日,湖北举行荆州区域新发现战国秦汉简牍与中华历史文明会议。会上,那些自战国、秦汉墓葬中陆续出土,曾多以考古编号相称的简牍,首次有了一个统一的名字——“荆州简”。

01

为什么叫“荆州简”?

名字,不仅仅是一个简单的叫法,更是一次深刻的文化身份确认。楚国八百年,鼎盛在荆州,楚国在荆州建都411年。“荆州简”曾经只是被民间使用,在此次会议上,专家们均认同了“荆州简”的叫法,这意味着这批散落的“文明碎片”被庄重地赋予了地理与文脉灵魂。

发布会上,专家们首次为“荆州简”作出了震撼学界的概念阐述:它们并非零散的历史遗存,而是一部埋藏于地下的“战国秦汉百科全书”。

从此,中国文化的谱系图上,荆州不再仅仅是一座三国名城,更是一座由简牍垒起的、前所未有的文明地标。

02

将荆州简誉为“战国秦汉百科全书”,原因几何?

一段波澜壮阔的“文化奔袭”,揭开了序幕——春秋时期,周王室爆发内乱,王子姬朝携周室典籍奔楚,将中原最高阶的思想、制度、技术与艺术,倾泻入荆楚沃土。荆州,作为楚国的核心腹地,承接了这批文明的“正统薪火”与“原始代码”。

因此,我们今天在荆州简中看到的,不再是区域性的零散记录,而是一个博大精深的知识宇宙:

春秋的狼烟、战国的算珠、贵族的奏乐、百姓的祷祭、父母的惦念、宗王的野心……在竹与泥之间,他们把对规则、秩序的渴望,对未来的疑虑,对亲人的追思,一根一根串成中华文明独特的风景线。

荆州博物馆党委书记、馆长杨开勇提供的这组数据,足以证明荆州简在全省乃至全国同类文物中的地位:

荆州楚简的出土数量位居全国第一;

秦简1200余枚,约占全国4%、湖北51%;

西汉饱水简牍11400余枚,占全国14%、湖北82%。

被称为“百科全书”的底气,不仅在于数量丰富,还在于“见证”与“真实”。

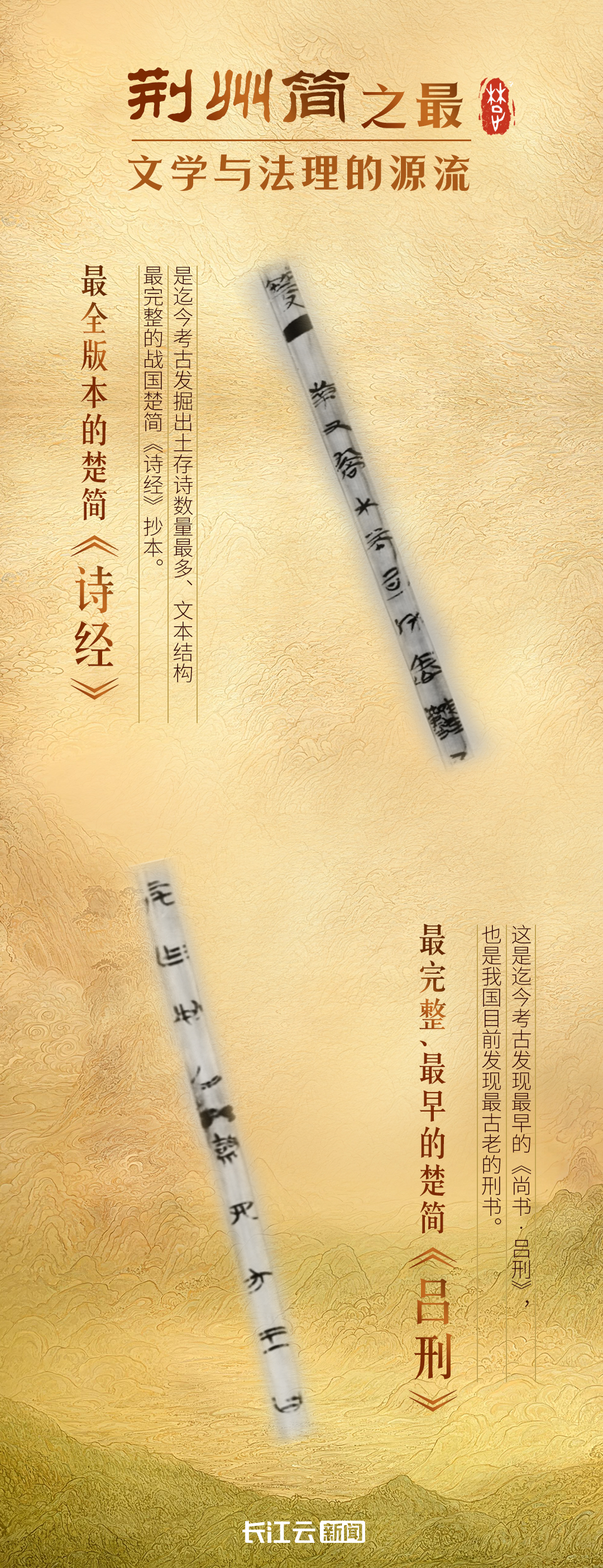

公元前278年,当咸阳宫燃起焚书的熊熊烈焰,无数典籍付之一炬。然而,《吕刑》《孔子曰》等楚简却在地底获得了新生。它们就像一个“超级硬盘”,完好无损地躲过了格式化,为我们保存了那个时代最原始的“数据备份”。

在荆州简里,历史不再只有一种叙事角度:

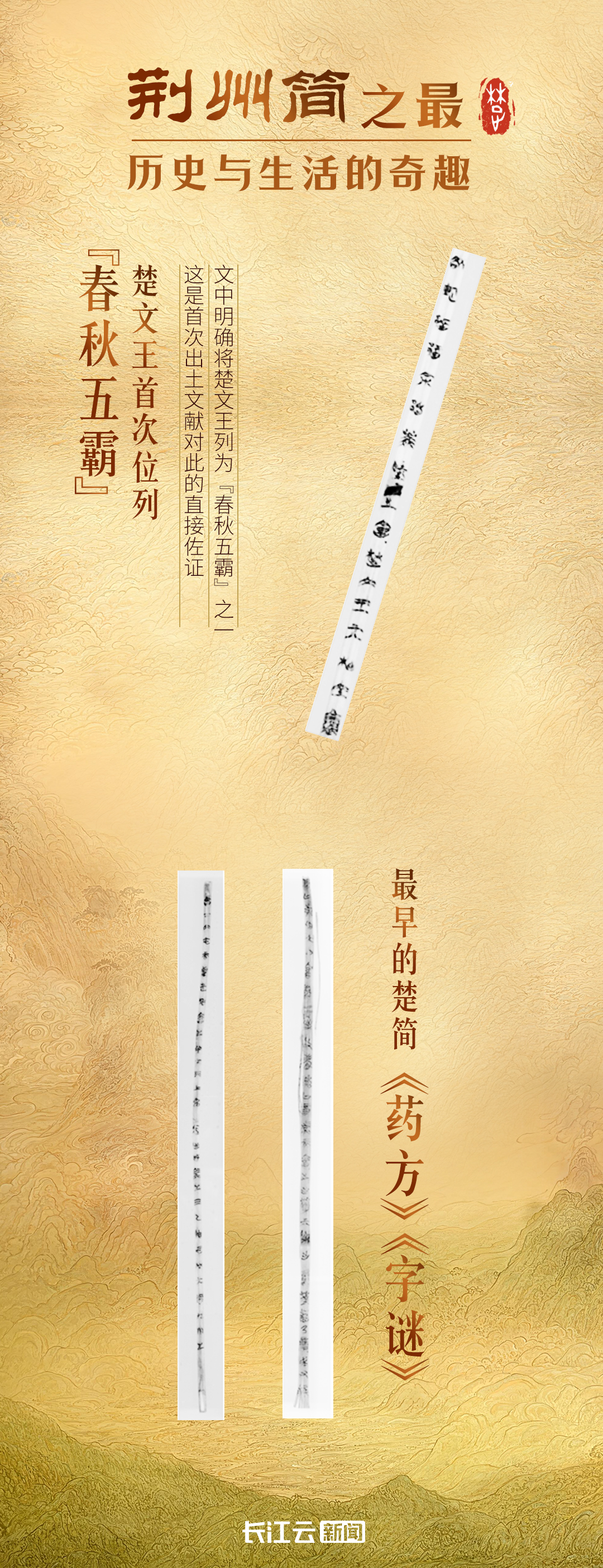

荆州秦家嘴出土的《四王五霸》里,赫然记载着楚国的代表,根本不是那个“不鸣则已,一鸣惊人”的楚庄王。而是他的祖先,那位“始都郢”的楚文王。

在荆州简里,时间往前走了一大步:

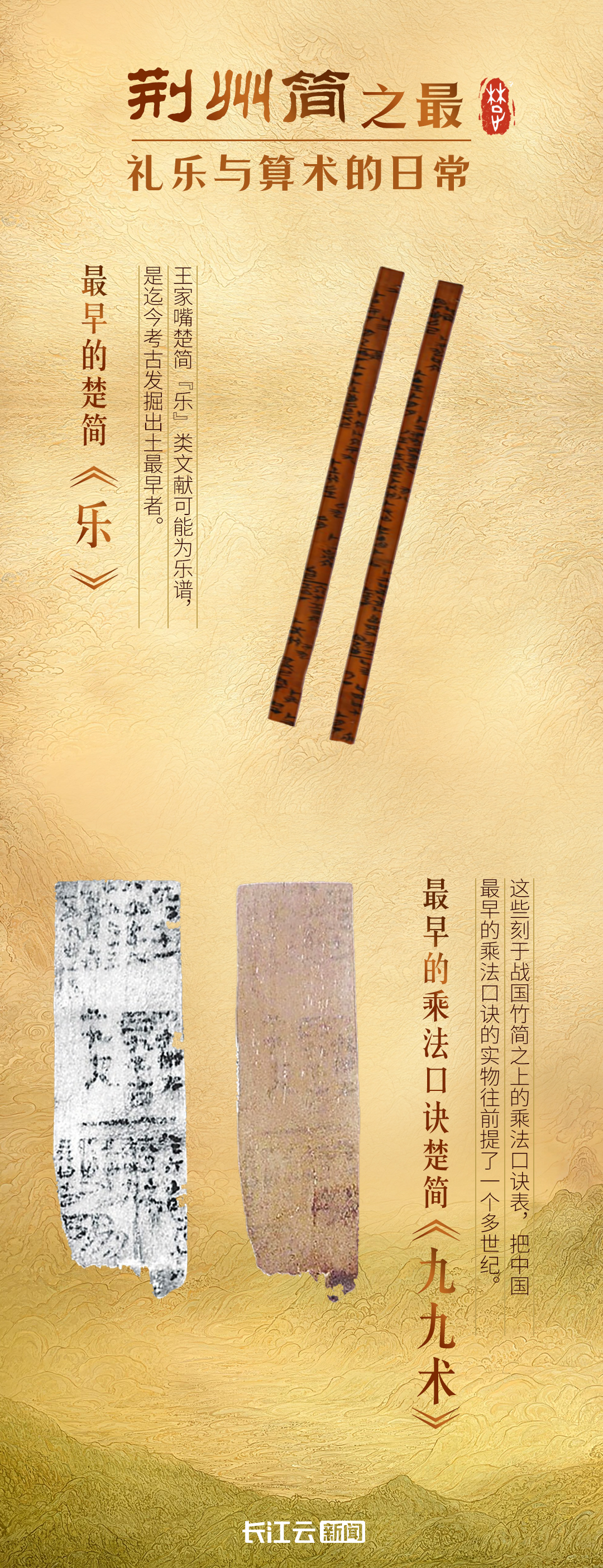

《九九术》破土而出,把中国最早的乘法口诀的实物往前提了一个多世纪,达到了战国中期。

在荆州简里,我们看到了“新”的孔子语录:

《孔子曰》上所记录的孔子言论,部分内容可与今本《论语》对读,少量内容散见于《礼记》《孟子》等传世古籍中。

……

这正是“百科全书”的真正含义:它不仅是知识的集合,更是那个时代“何以成为那个时代”的完整解释体系。荆州简,正是这场古老的知识大爆炸与瑰丽奇崛的楚文化深度融合后,凝结而成的文明结晶。

03

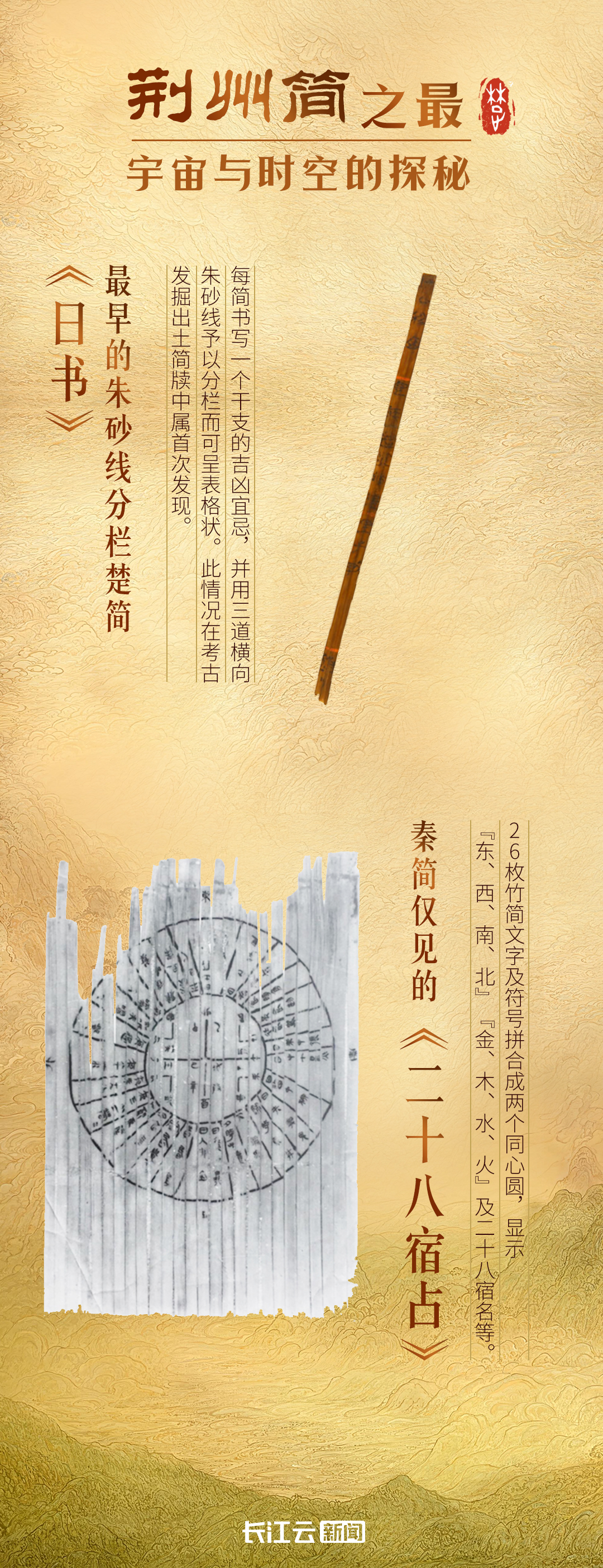

除了名字的统一与定义的阐释,14号的发布会还首次系统性发布了“荆州简”最新成果与它创下的那些“最”:

说到底,荆州简就像是时间留给楚文化的一把钥匙。每一条刑律、每一段对话、每一笔交易,都是两千多年前楚国人的真实声音。

从政治史到思想史,从儒家到道家,再到文学史,这些沉睡了两千多年的竹简,就像一位沉默的见证者,不断地修正、补充,甚至推翻我们过去的认知。

它们让我们看到,中华文明的源头,不是一条笔直的单线,而是一个众声喧哗、充满无限可能的网络。

今天,对楚简的研究还在继续。这场由几根竹片引发的认知革命,远未结束。那部尘封两千多年的大书,我们才刚刚读懂了序言。

美编:梁意 王思思

融媒体平台建设服务

融媒体平台建设服务 长江云 • 新时代文明实践平台

长江云 • 新时代文明实践平台

大数据舆情中心

大数据舆情中心