不能忘却的纪念 | 路易·艾黎:一位新西兰国际主义战士的抗日情缘

1938年,一位在中国生活了十多年的新西兰友人带着支援中国抗战的决心,逆行奔赴战火笼罩下的湖北武汉,他就是被称为“伟大的国际主义战士”的路易·艾黎。在中华民族浴血抗敌的烽火岁月里,路易·艾黎等人倡导发起的“工合运动”犹如一簇星火,燃于危难、照亮后方。《长江新闻号》特别策划“不能忘却的纪念”——武汉抗战中的国际友人,今天一起来聆听他的故事。

在湖北洪湖岸边,一座三米高的青铜雕像静静伫立。这座雕像的主人公,正是新西兰国际友人路易·艾黎。1932年初,路易·艾黎受国际联盟委托,只身来到这里支援洪涝救灾工作,从此便与湖北结下不解之缘。

在一个由废弃工厂改成的收容所里,他亲眼目睹了灾民蜷缩墙角的惨状。他积极接触共产主义思想,结交共产党员等进步人士。其间,他还通过自建秘密电台、匿名撰稿等方式,向外界宣传中国共产党和工农红军的不屈抗争。他帮助红军筹集、运送武器弹药,掩护了陈翰笙、刘鼎等中共党员和隐蔽战线工作者逃脱反动派追捕。“只有中国共产党才能解救中国劳苦大众”的信念,在路易·艾黎的心中深深扎根。

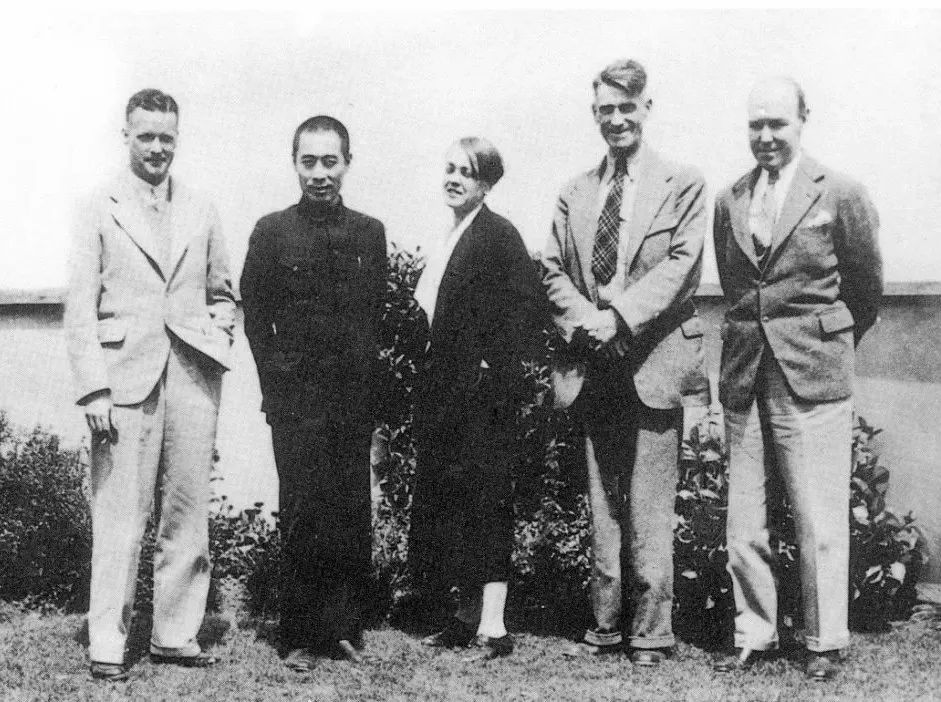

周恩来与路易·艾黎(左一)等国际友人在武汉八办屋顶花园合影

1937年8月,侵华日军占领了上海,工厂遭到破坏,工人流离失所。当时,绝大部分中国工业都集中在沪宁杭地区,一旦全部被敌人占领,中国抗战就会面临更大困难。转移、疏散工厂,组建新的适应战时的工业合作社,成为迫在眉睫的事。在宋庆龄、周恩来等人的支持下,中国工业合作社协会在武汉成立。武汉沦陷前,艾黎组织把武汉64家企业搬到了宝鸡。由于毗邻西安、延安,西迁到这里的企业能够重新复工生产,不仅为持久抗战保存了工业设施,还安置了大批的失业工人。而这些企业所生产的棉纱、棉布、军毯在支援抗战中,发挥了重要作用。

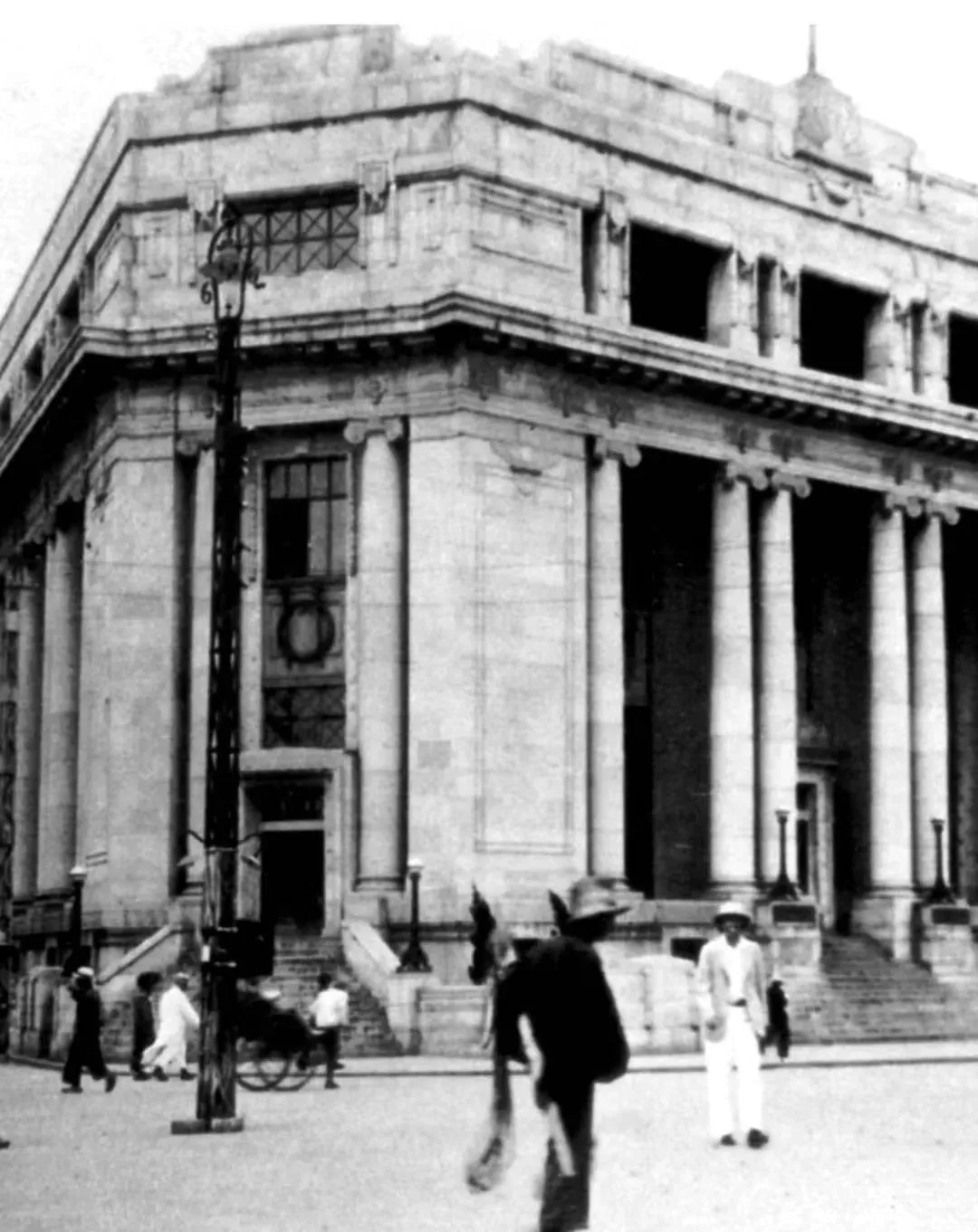

1938年8月5日,中国工业合作协会在汉口横滨正金银行大楼内正式成立

新中国成立后,路易·艾黎选择了留在中国,继续为中国人民的建设事业贡献力量。1984年,路易·艾黎曾专门到访八路军武汉办事处旧址纪念馆,与纪念馆工作人员合影留念,并留下了珍贵题字:“保存抗战遗址是为了传承抗战精神,有了这种精神可以战胜一切。”

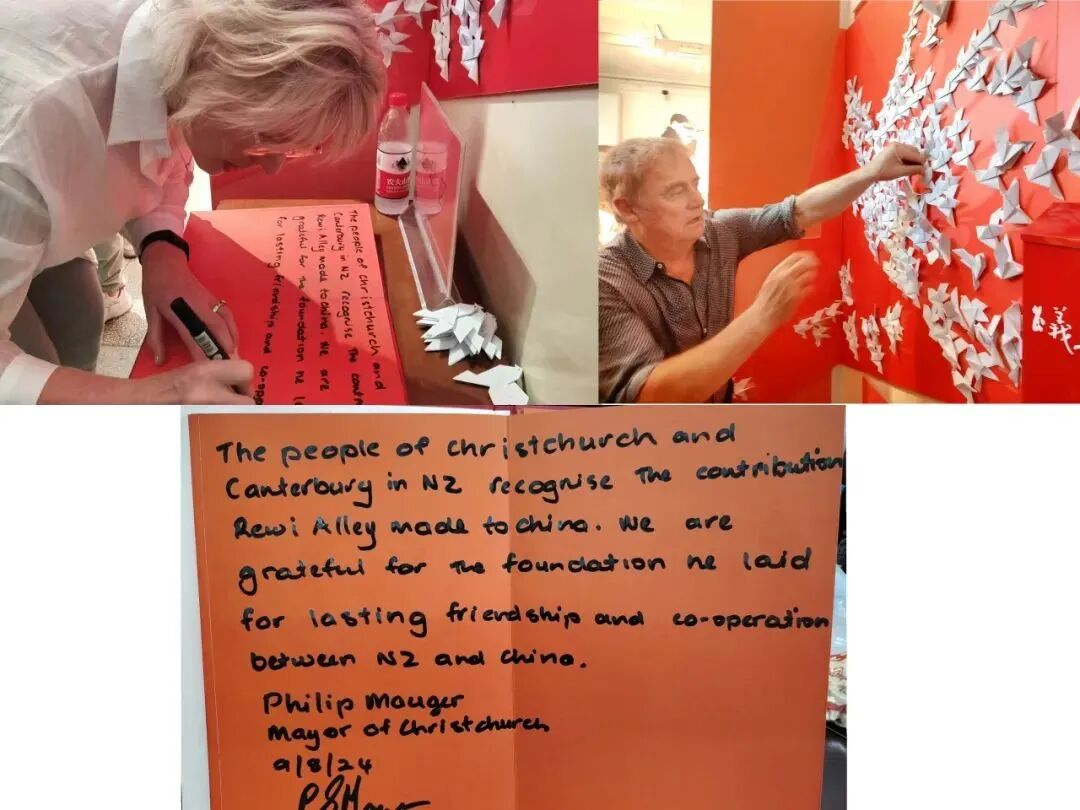

路易·艾黎在武汉支援抗战的故事,如同烽火岁月里搭建起的一座友谊之桥。如今,这座桥得以延伸——武汉与新西兰克赖斯特彻奇市结为友好城市,在困难时刻总能守望相助。2024年8月9日,率团来汉访问的新西兰克赖斯特彻奇市市长菲尔·梅杰,专程前往八路军武汉办事处旧址纪念馆。在“武汉抗战中的国际友人特展”互动区,他郑重地贴上一枚“和平鸽”折纸,以此致敬追求和平与正义的国际友人。就像路易·艾黎在诗中所写的:“中国给了我生活的目的,给了我一项愿意为之奋斗的事业。”

更多抗战国际人物故事

请关注《长江新闻号》特别策划

“不能忘却的纪念”

出品:长江新闻号

监制 洪燕

编审 田园 王强 解炜

主编 张六超

责编 袁恬恬

剪辑 吕世通

融媒体平台建设服务

融媒体平台建设服务 长江云 • 新时代文明实践平台

长江云 • 新时代文明实践平台

大数据舆情中心

大数据舆情中心