何以中国 | 曾侯乙严选美食大公开!

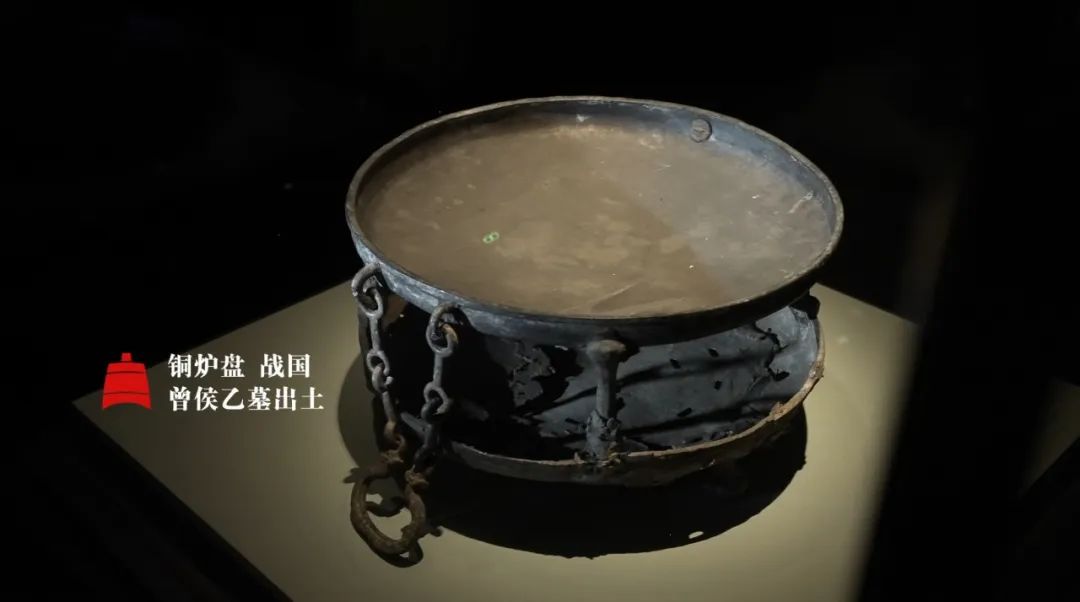

“无鱼不成宴”的饮食习俗在湖北绵延千年。考古发现证实,2000多年前的楚人早已将鱼作为宴客的重要食材。曾侯乙墓出土的青铜炊具——铜炉盘,为我们揭开了先秦“美食家”的精致生活。

铜炉盘

现藏于湖北省博物馆

曾侯乙的私房菜

在曾侯乙的墓里,出土了一个铜炉盘,这也是目前发现的年代最早用于煎烤食物的青铜炊具。这个炉盘分为上下两层:上层的釜里保存着一条完整的鲫鱼鱼骨,下层的炉盘里有未烧尽的木炭,类似我们今天的烧烤盘。

鲫鱼烹饪示意图

这条鱼的味道也已经有科学家帮我们研究过了。他们对盘中鱼骨的成分进行了科学鉴定并做了烹调实验,还原了这道"战国烧烤"的烹饪工艺:

1. 鲜鱼经盐腌制

2. 鱼身涂抹羊脂油

3. 文火煎烤至金黄

除了这个铜盘,曾侯乙墓中出土的一个酒具盒和鼎里也都发现了鲫鱼骨留存,再次印证了这位国君对鱼馔的偏爱。

楚国全民食鱼

先秦时期,不同级别的人能否吃肉,能吃什么肉都是有严格规定的。但楚地江河交错、湖泊众多,渔业特别发达。所以,只有鱼是上自国君、下至百姓都可以吃到的唯一肉类。

孔子“受鱼致祭”

当年孔子游历楚国,一位渔夫想送一条鱼给孔子,孔子不收。渔夫说:“现在天气太热,如果把鱼拿到远处的市场上卖,怕是很难卖出去。所以,与其丢掉,还不如送给您。”于是,孔子非常恭敬地接受了这条鱼,并想要献祭给神。弟子们就很纳闷了:“别人不要的东西,您现在反而要用来祭祀,为什么呢?”孔子说:“我听说,愿意施舍而不糟蹋多余财物的人,就是圣人。现在我接受了圣人的恩赐,怎能不祭祀呢?”

从这个小故事也能看出,楚国的鱼确实供给过剩了。

最懂做鱼的人原来在楚国

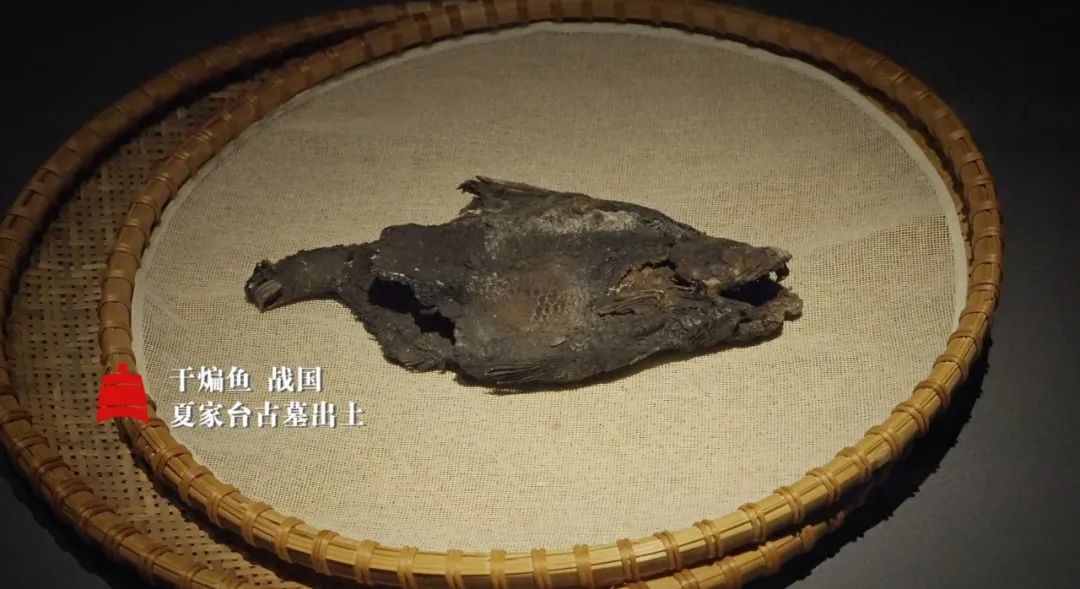

鱼多了,鱼的做法自然也就多了,楚人开发出了多元化的鱼类料理。除了上文提到的煎鱼,还有一种常见的吃法,类似于今天依然流行于湖北的阳干鱼,那时称为“枯鱼”。人们杀鱼去除内脏后,用盐腌制,然后晒干或者烘干,这样的做法可以尽量延长鱼的保质期。

楚国还有专门经营干鱼的市场,称为“枯鱼之肆”,演变成了后来的成语,寓意事情到了不可挽回的地步。

干煸鱼

现藏于湖北省博物馆

不仅这个成语流传了两千年,湖北省博物馆还存放着一条“躺平2400年,一朝翻身进编制”的网红干鳊鱼。

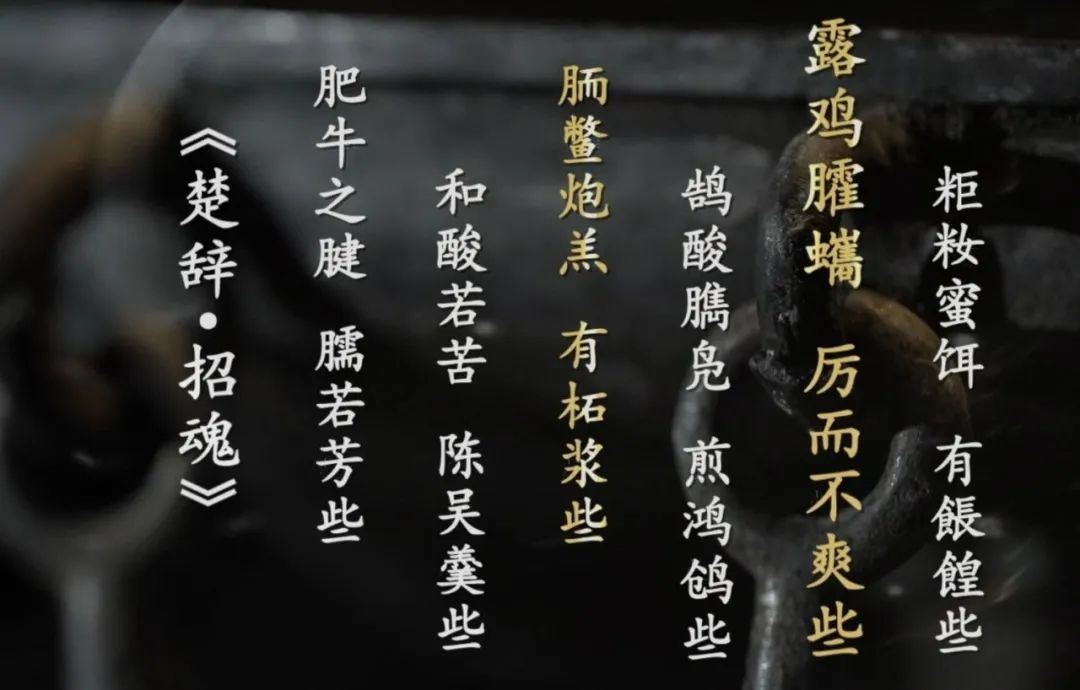

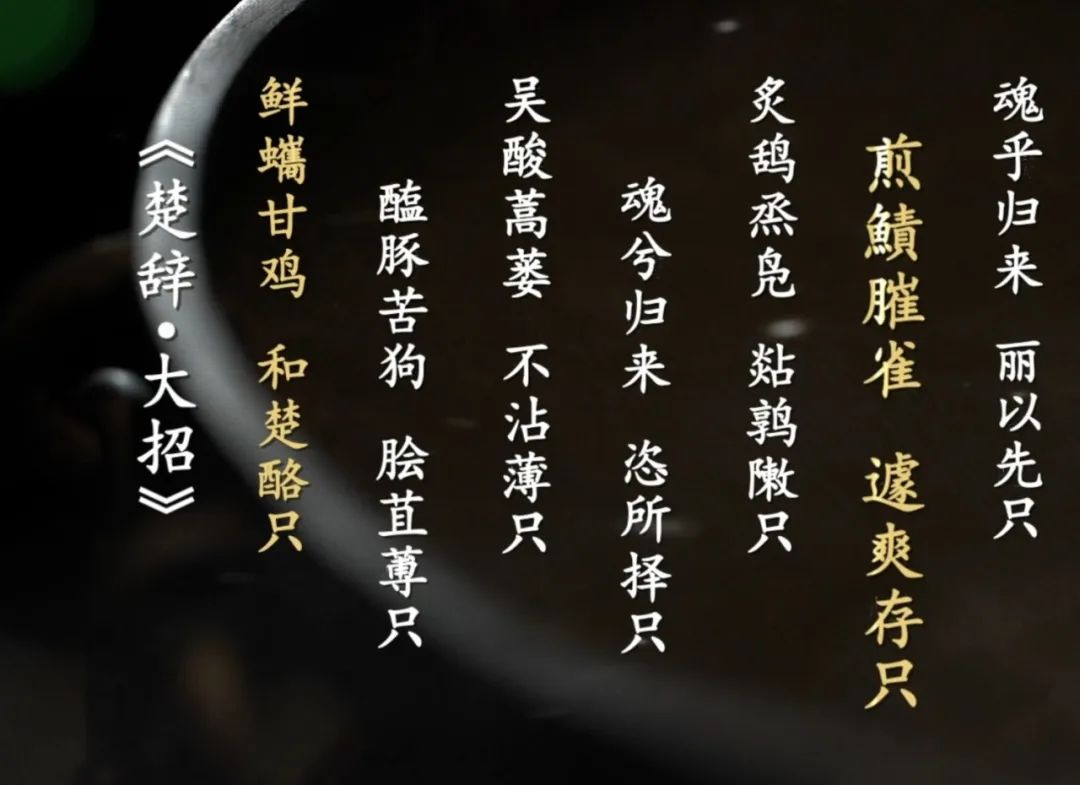

《楚辞•招魂》中关于河鲜美食的记载

除此之外,楚人吃鱼还有蒸、烧、焖、炖等各种做法。两千多年前,《楚辞•招魂》中就记录了20多种从主食到菜肴的楚地河鲜名食。两千多年前,楚人以智慧将鱼的滋味发挥到极致,每一种技法都是对自然馈赠的珍视;两千多年后,这份对鱼鲜的热爱与匠心在湖北大地生生不息,成为连接古今的味觉纽带。

这些陈列在博物馆中的饮食文物,不仅见证了长江流域“食不厌精”的饮食智慧,更彰显着中华文明在烟火气中代代相传的连续性与创新性。今天,当我们品味湖北美食时,咀嚼的不仅是舌尖的美味,更是一段流淌千年的文化血脉与生生不息的文明密码。

点击图片观看视频

社会保障

社会保障 交通出行

交通出行 公积金

公积金 公安服务

公安服务 职业资格

职业资格 医疗健康

医疗健康 市场监管

市场监管 法律服务

法律服务

融媒体平台建设服务

融媒体平台建设服务 长江云 • 新时代文明实践平台

长江云 • 新时代文明实践平台

大数据舆情中心

大数据舆情中心