家国八十年丨爱国饭店老通城变身商业新地标

编者按

铭记抗战历史,厚植家国情怀。

一部抗战史,就是一部鲜血写就的英雄史,是一个个家庭命运编织的血泪史。

值此中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年之际,本报推出“家国八十年”系列报道,通过10个家庭的抗战故事,再现那段难忘的民族抗争史,记录这些家庭今日的幸福生活。家国80年,是每个家庭自强奋斗的80年,更是中华民族不屈奋斗的80年。

采访对象:“老通城”传人曾宪德

采访地点:武汉市

武汉的夏夜热辣滚烫,位于江岸区的“老通城·通城印巷”街区熙熙攘攘。

这片民国风情的建筑群,如今是老汉口的商业新地标,随手一拍,就是百年老店老通城与赛博潮店共生的烟火气。

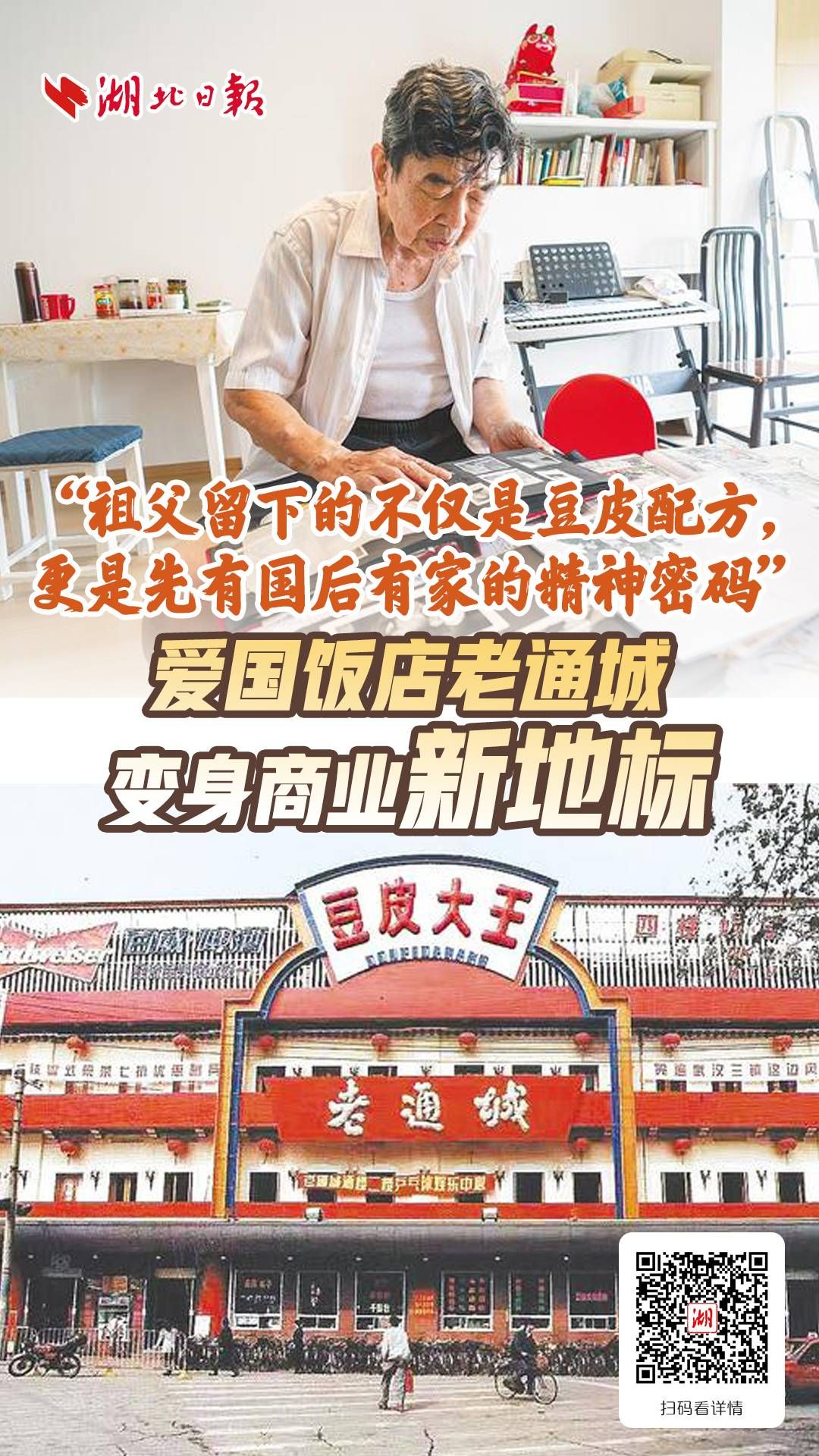

7月2日,老通城创始人曾厚诚的孙子、82岁的曾宪德老人向湖北日报全媒记者讲述了三组“传家宝”背后的家国故事。

第一组传家宝:父亲主编的爱国歌集《大家唱》,由光未然、冼星海作序

“我是1943年出生的,那时父母都在重庆逃难。”尽管年事已高,曾宪德思路清晰,一开腔就把我们带回到当年——

96年前,祖父曾厚诚在汉口大智路创办“通成饮食店”。他从蔡甸农村来汉口讨生活已有24年,凭着勤扒苦做,开起了这家小店。

“上世纪30年代,通成饮食店越做越红火,祖父把它扩大为通成餐馆,接着又创办了大智旅馆。”曾宪德说,祖父的5个子女中,大女儿毕业于复旦大学,大儿子和二女儿同时考入武汉大学。

“我的父亲曾昭正是长子,当时就读于武大机械系。”曾宪德回忆,父亲是进步青年,积极参与爱国救亡运动。去上海接回大姑长子时,父亲接触了刘良模、吕驥等爱国文艺人士,带回《义勇军进行曲》等爱国歌曲,在学校积极教唱,开展爱国歌咏活动。

1937年初,父亲被学校冠以“共产党嫌疑”,遭到开除。得知此事,二姑曾竹恒与好友李行夫愤而退学。叔叔曾幼诚因参加一二·九运动,遭到所在中学反动校长的毒打致重伤后失学。“家里三个孩子突然失学,祖父急得咳血。”曾宪德说,“父亲没倒下——他揣着《义勇军进行曲》的歌谱,走进工厂学校教唱。”

曾宪德老人在整理家族的老照片。 (湖北日报全媒记者 魏铼 摄)

曾宪德说,正是祖父母朴素的爱憎,让曾家成了一个有鲜明立场的家庭。曾家的通成餐馆和大智旅馆成为掩护爱国进步人士、武汉学联聚会、北平学联南下接头的重要场所,被称为“爱国饭店”。

“1937年10月的一个下午,冼星海坐在通成餐馆二楼的八仙桌旁,从口袋里掏出揉皱的《游击军歌》歌词。他用筷子敲着碗边打节奏,不到5分钟就谱完了曲。”曾宪德多次听父亲说起当年的场景,“父亲等人则连夜刻蜡版印刷《大家唱》爱国歌集,第二天就传遍了汉口业余歌咏团。这本由父亲和姑父李行夫主编的歌集,第一集由光未然作序,第二集序言里至今留着冼星海的呐喊:‘用救亡音乐作武器,完成民族解放!’”

“1938年武汉成为战时首都,大智旅馆成了特殊的‘会议室’。”曾宪德说,郭沫若、光未然、田汉和许多文艺界爱国进步人士多次来此活动,而父亲则配合地下党建立了武汉最大的群众救亡歌咏团体“业余歌咏团”和“三八女子歌咏队”。曾宪德展示着一张修复后的老照片,画面里身着西装的青年们正在餐桌旁传阅《新华日报》。

1938年,日军逼近。“父亲组织的抗日歌咏队引起了日本人的不满。祖父得到消息,日本人要暗杀父亲。”曾宪德说,形势越来越危急,祖父经过深思熟虑后下定决心,离开武汉。

武汉沦陷前,曾家分四路逃亡:祖父祖母带着二姑逃往重庆,父亲率歌咏队转战宜昌,叔叔曾幼诚则经香港去上海投奔大姑,三姑则随国立艺专长途步行到了重庆。

“好好的一家人,就这样散了。”曾宪德眼眶噙满泪水,他告诉记者,“三姑辗转湖南、广西、云南多地,最后才到了重庆,家人和她失去联系长达3年时间,一度以为她出了意外。万幸的是,一家人都安然无恙。”

第二组传家宝:1958年毛主席接见老通城职工的合影

武汉沦陷后,曾昭正到宜昌继续从事爱国歌咏宣传。歌咏队被当局强行解散后,曾昭正流亡重庆,插班考入西北工学院,毕业后在重庆綦江从事水文设计施工。

曾宪德告诉记者,父亲始终心系抗日,1943年他辞职到成都,在“华美女子中学”任物理教员期间,因从事抗日活动被解职。“母亲是父亲的粉丝,追随他来到重庆,1942年在郭沫若证婚下结为夫妻,次年就生下了我。”曾宪德说。

1945年,抗战胜利,曾家人回到汉口。通成餐馆和大智旅馆已被炸成废墟,通成餐馆5间门面被日军改作兵用。

“祖父借钱重建通成餐馆,特意在‘通成’前加了个‘老’字。这个‘老’字,既是老字号的传承,更是民族不屈的象征。”

曾宪德告诉记者,1947年的《武汉商报》上,有一天头版广告写着:“老通成豆皮——胜利的味道。”

曾经的“豆皮大王”老通城。(图片由受访者提供)

当年名厨高金安创制的三鲜豆皮,用鸡蛋、肉丁、虾仁、冬菇作馅,被食客赞为“一口咬穿九重天”,至今仍是武汉小吃的代表。

1947年夏天,在中共地下组织的安排下,武汉工委书记刘实以家庭教师身份隐蔽在曾家,帮助完成了“五师突围”“配合解放武汉”等重要工作。

曾宪德说,武汉解放后,祖父积极支持响应国家号召,守法经营。1953年,68岁的祖父在临终前留下遗言:“把家产全捐给国家买飞机。”

这个决定让曾家从富商变为平民,却让老通城获得新生。国营后的老通城迎来高光时刻:1958年毛主席两次到惠济路分店,称赞“豆皮是湖北风味,要保持下去”。刘少奇、周恩来等国家领导人,以及金日成、西哈努克等外国元首先后到访,三鲜豆皮成为武汉招待外宾的“招牌菜”。

上世纪六七十年代,“老通成餐馆”几经更名,最后恢复并将“成”改为“城”,“老通城”沿用至今。

“祖父留下的不仅是豆皮配方,更是先有国后有家的精神密码。生前,父亲常对我说,他此生只有两个愿望,第一是赶走日本侵略者,第二是让中国人民站起来!”

第三组传家宝:2025年通城印巷开街时的演出视频

走进曾宪德的书房,三组特殊的“传家宝”被摆放在书柜的醒目位置:1937年的《大家唱》歌集、1958年毛主席接见老通城职工的合影、2025年通城印巷开街时的演出视频。

今年5月,由湖北白云边集团打造的“老通城·通城印巷”街区开街,成为展示武汉市井人文风情的一扇窗口。非遗豆皮工坊与沉浸式抗战歌咏展演相映成趣,重现当年《游击军歌》的激昂旋律。

“现在每周都有学生来通城印巷,用VR技术体验1938年的歌咏大会。”曾宪德指着手机里的视频,一群00后孩子在全息投影中,与冼星海“同台”演唱《游击军歌》,“父亲要是看到,肯定会说‘这才是《大家唱》的真意’。”

曾宪德告诉记者,这些年,他花了大量时间整理曾家长辈的信件、日记和回忆录,并据此完成了纪实小说《汉口老通城曾家》三部曲。

在汉口黄石路,“通城印巷”商业街装饰一新,于今年5月1日开业。(湖北日报全媒记者 何宇欣 摄)

“在祖辈的言传身教下,曾家人才辈出。”曾宪德介绍,父亲那一辈兄弟姐妹5人,有“三顶帽子两杆枪”,“三顶帽子”指有3人获得大学文凭,“两杆枪”指有2人加入人民解放军;我们这一辈出了两位科技工作者,其中一位物理学家、一位从事国防科技工业。

曾宪德回忆起一件小事,1974年,母亲刚从农村调回湖北大学,很想让暂时没有工作的妹妹参军,就找到当时在空军负责招兵的叔叔曾幼诚咨询。结果叔叔在电话里只说了一句话:“参军,找当地招兵办去报名啊!”放下电话,母亲没有不满,还夸赞叔叔:“这就是革命干部!”

受家人的影响,曾宪德1965年从武汉工学院电机系毕业后,主动申请到位于四川藏区的丹巴云母矿工作,直到1976年才调回武汉。

在武汉,曾宪德和老伴相濡以沫几十年,前几年老伴因病去世。3个儿女都孝顺成器,大儿子是广东一家企业的总工程师,女儿从企业退休,小儿子则照顾他的起居。

退休以后,曾宪德享受儿孙绕膝的晚年生活,还开通了网络账号,自我介绍颇为俏皮“一个80岁过后还在工作的跨界老头”,账号几乎每日更新,最新的一篇文章《我是这样度过的此生》上传于8月9日,讲述了他在四川丹巴的生活。

按照父亲的遗愿,曾宪德2024年到八路军武汉办事处旧址纪念馆,捐献了冼星海在武汉创作《游击军歌》时坐的八仙桌。

“要让更多的年轻人了解这段历史,把这些歌曲一代代传唱下去。如果没有先辈们誓死保卫大武汉,就没有今天保存这么完好的历史文化街区。在街头散散步,更能真切体会到和平真好!”曾宪德微笑着望向窗外——

晴空映衬着通城印巷街区的一个巨型光影装置,飘逸灵动的丝带,在空中组成了“武汉”两个字。

社会保障

社会保障 交通出行

交通出行 公积金

公积金 公安服务

公安服务 职业资格

职业资格 医疗健康

医疗健康 市场监管

市场监管 法律服务

法律服务

融媒体平台建设服务

融媒体平台建设服务 长江云 • 新时代文明实践平台

长江云 • 新时代文明实践平台

大数据舆情中心

大数据舆情中心