这个“老武汉” 今年“过十岁”!

清晨六点,江汉关的钟声悠扬响起,武汉三镇随之苏醒。

伴随着江风,这钟声不仅唤醒了城市,也成为许多武汉人生活的一部分。

老武汉人常说:“江汉关的钟,有点有谱。”

新武汉人会说:“江汉关的跨年钟声,是一年中最盛大的仪式!”

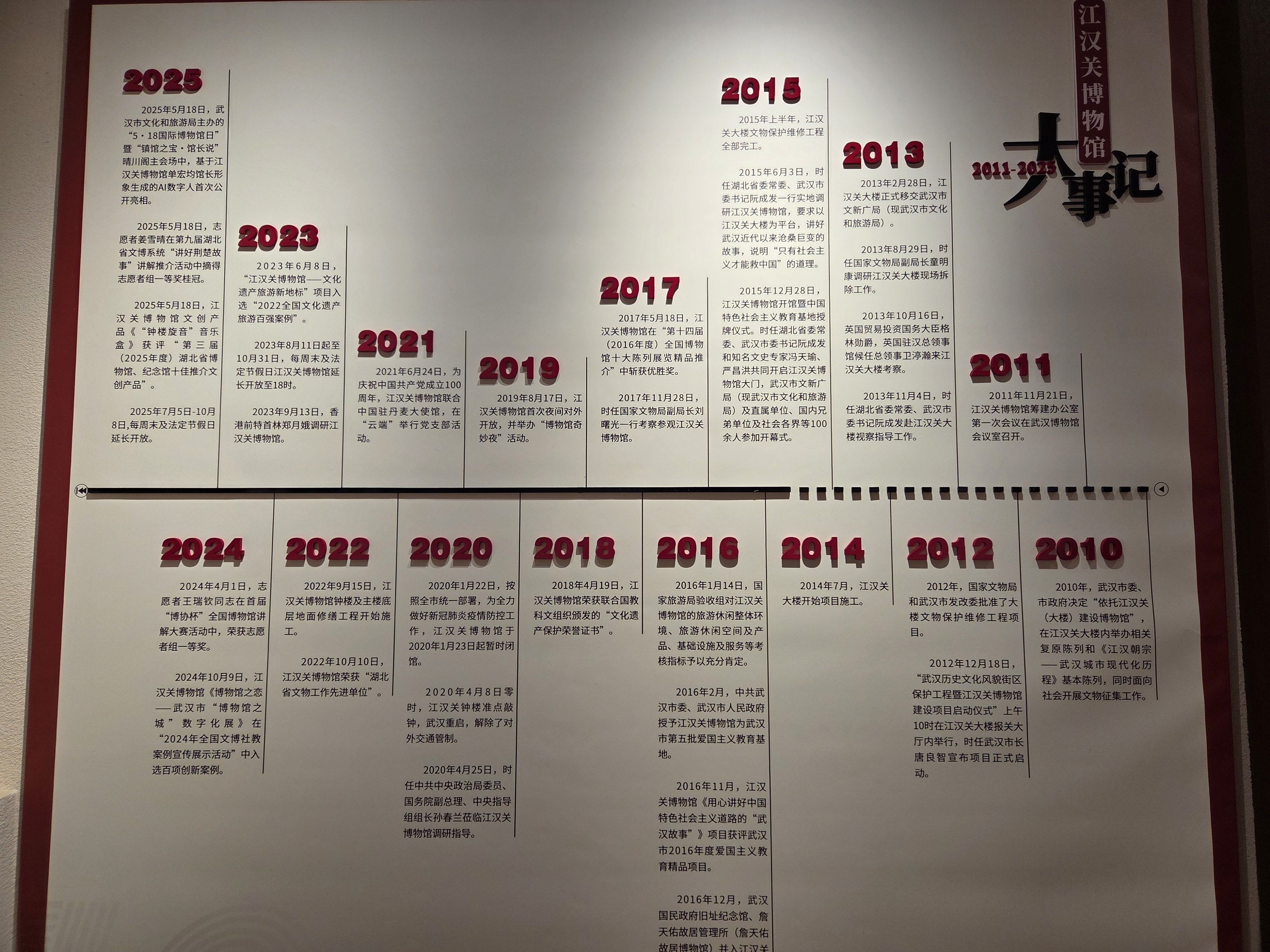

此刻,钟声又起。作为万里茶道最重要的遗址点,江汉关记录着武汉“东方茶港”的百年风云。在这座屹立百年的大楼里,江汉关博物馆迎来开馆十周年,用《茶和天下 东方茶港》《江风汉韵 十载江博——江汉关博物馆开馆十周年特展》两大原创展览,开启一场穿越百年的文化之约。

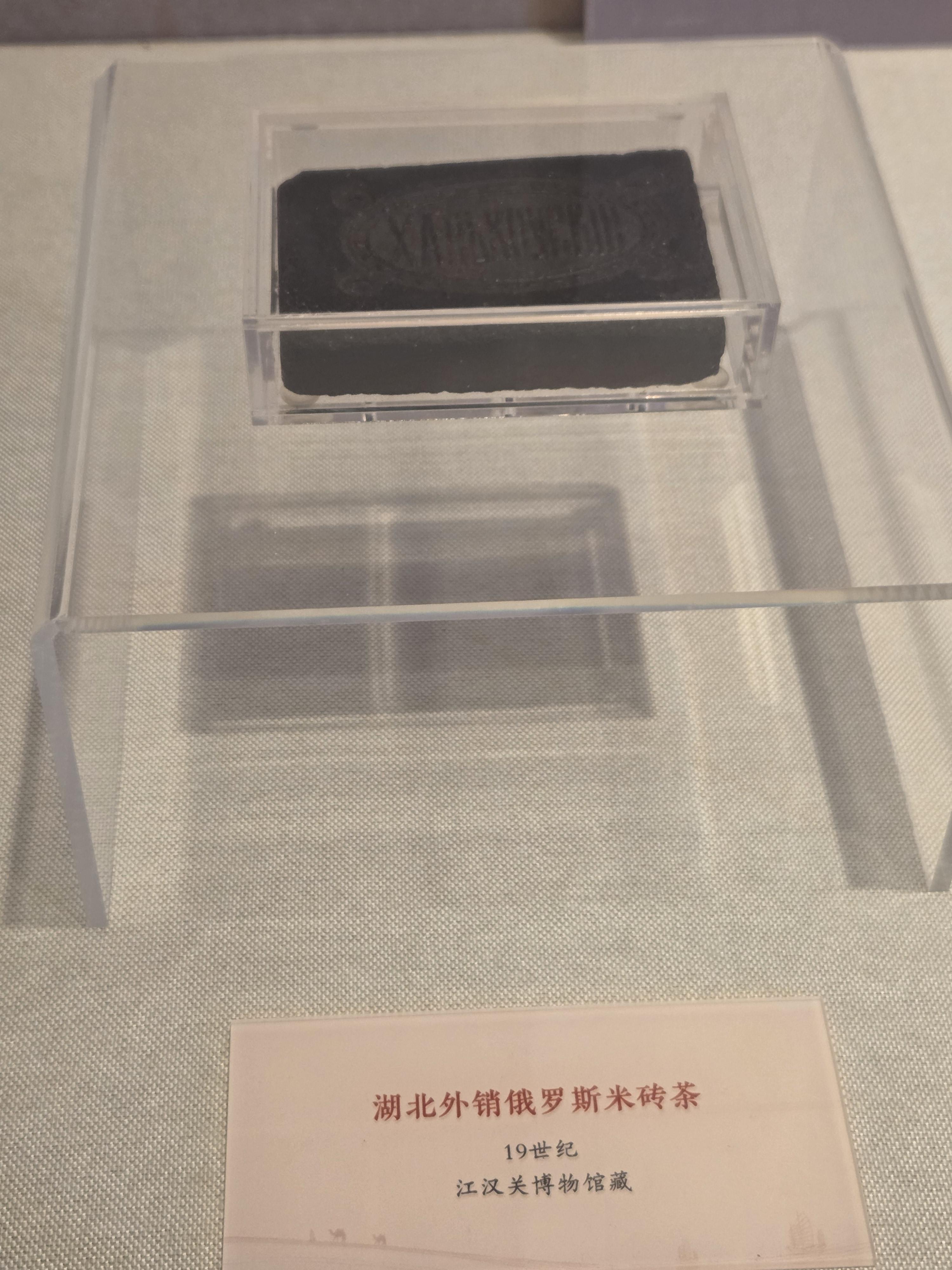

国家二级文物百年米砖茶首次展出

再现汉口“东方茶港”繁华

在“十年”这个重要的时间节点,为何同时举办了《茶和天下 东方茶港》核心展,以“茶”点题?

“货到汉口活,茶到汉口香。”——百年前的这句汉口民谣,给了我们答案。

展厅里,一幅能互动的巨型地图吸引了众多参观者的注意,这是运用动态投影技术复原的“万里茶道霍格沃茨魔法墙”,当观众触摸感应图标,老照片即刻化为动态场景,仿佛置身1907年汉口俄商新泰茶砖厂的制茶车间。

羊楼洞、汉口、恰克图……地图上标记着这条1.4万公里的万里茶道上各个节点城市。其中,湖北发挥着关键作用——“东方茶港”之誉的汉口是世界茶叶贸易的中心,而赤壁羊楼洞“青砖茶”,宜昌的五峰、宜都等地的“宜红茶”是“万里茶道”上的热销商品。

“米砖茶,因其洒面和里茶均由细如米粒状的红茶末压制而成而得名。你们看,这是19世纪湖北外销俄罗斯的米砖茶,属国家二级文物,是入馆十年来首次对外展出。”江汉关博物馆陈列部讲解员文婷彤介绍,“它的存在,侧面佐证了——1861年汉口开埠以后,外商得以直接进入内地收购、加工茶叶,武汉成为近代‘万里茶道’上最大的茶叶生产、贸易集散中心。”

上万里的长途运输,再加上七十余道古法工艺,以及短则半年,长则三四年的制茶时长,其珍贵性让此类砖茶在当时的俄国属于价值高昂的硬通货,可以直接进行以物易物。

19世纪湖北外销俄罗斯的米砖茶

从一块茶砖看“万里茶道”的历史,这种“以小见大”的策展逻辑,正如馆长单宏均所言:“茶不仅是商品,更是文明互鉴的载体,通过一片叶子,我们触摸到了世界史的温度。”

百年海关大楼变身博物馆

万件文物诉说开埠风云

江汉关大楼,本身就是一件历经百年的文物。

1861年第二次鸦片战争后,清政府被迫开放汉口等通商口岸。1862年1月1日,江汉关设立,次年元旦,开始对所有经汉口进出口的货物征收关税。通过对外贸易和张之洞督鄂后实施的新政,汉口“驾乎津门,直追沪上”。

据史料记载,1924年1月21日,江汉关大楼落成,高45.85米,成为当时三镇最高建筑物。

江汉关博物馆馆长单宏均介绍,为了更好地传承历史文化,2010年,武汉市委、市政府决定依托江汉关大楼建设博物馆。2012年,武汉海关由江汉关大楼搬出。

2015年12月28日上午,随着江汉关钟楼上原钟原锤敲打出的《威斯敏斯特》乐曲响彻三镇,江汉关博物馆正式建成开馆。馆内藏有各类藏品、文献近万件,从海关徽章、报关单到民国时期的货币、老照片,每一件都镌刻着时代烙印。

《江风汉韵 十载江博》特展所呈现的大事记

江汉关博物馆最为浓墨重彩的陈列是重现了清末民初的海关场景。

江汉关二楼原貌展示了当年的报关大厅。欧式家具、门窗,老式算盘、台灯、机械式计算机,与真人比例一致的铜雕人像和报关员,这些物品再现当年繁忙景象。

博物馆二楼复原了当年的报关大厅

“十年来,我馆的临展、巡展以及线上展览总人次突破一千万。”馆长单宏均给出了江汉关博物馆的“十年成绩单”,“开馆至今,博物馆累计原创、引进、输出临时展览120余场,开展巡展100余场次,并连续五年获得省级陈列展览的精品奖、优胜奖。”

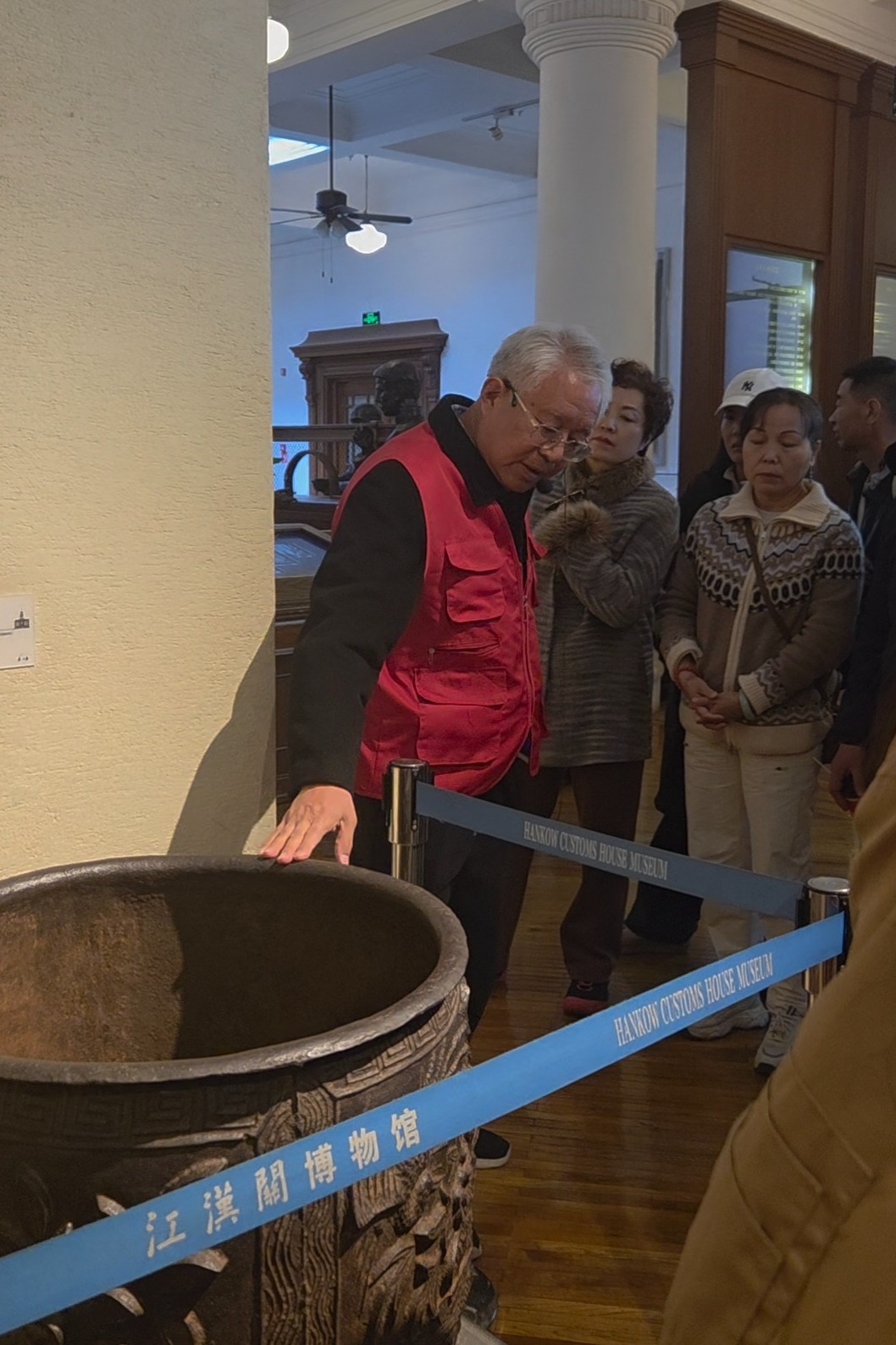

7年风雨无阻做志愿讲解

75岁老人成江汉关“专家型讲解员”

“孙中山曾设想,在长江底下挖一条隧道。现在武汉有多少条江底隧道呢?四条,并且还有很多正在建设中……”

周二下午,江汉关博物馆里,75岁的王立明正生动地为参观者讲解着。从中英《天津条约》到汉口开埠,从江汉关的钟楼模型到报关大厅的复原场景,40分钟的讲解下来,带着游客边走边看,这位白发苍苍的老人乐此不疲。

“7年前,我在黄鹤楼做志愿讲解,得知江汉关博物馆正在招募志愿讲解员,作为‘老武汉’,我对江汉关的感情太深了,必须来试试!”准备数月,背熟了二十多页讲解词,还跑了十几趟博物馆“备课”,王立明成功入围第一批社会志愿者讲解员,“只要我走得动,会在讲解员这个岗位上继续发光发热,期待江汉关博物馆下一个十年!”

站在十周年的节点回望,江汉关博物馆的意义早已超越了建筑本身。这里不仅是汉口开埠的“原点”,更是理解武汉城市精神的“钥匙”。在这里,每一块砖、每一件文物都在诉说着武汉“敢为人先”的城市精神。

十载春秋,江汉关博物馆用一场场展览、一次次创新,证明了文化可以穿越时空,连接古今。当我们在钟楼下驻足,聆听那些沉默的文物“说话”,我们读到的不仅是武汉的百年历史,更是中华文明生生不息的力量。

江风汉韵,茶香绵长。这座“城市记忆宫殿”,正以更开放的姿态,书写着属于这个时代的文化新章!

编审:梁延 李桓 邹敏

记者:刘蕊俊 朱宇航

融媒体平台建设服务

融媒体平台建设服务 长江云 • 新时代文明实践平台

长江云 • 新时代文明实践平台

大数据舆情中心

大数据舆情中心