湖北为何盛产院士?

是什么,让湖北成为“院士高产田”?

近日,中国科学院和中国工程院公布2025年院士增选结果,湖北一举新增11位院士,创下历次增选人数之最,增选数量位居全国第二。

仔细观察这份名单,武汉大学以3位院士领跑,华中科技大学以2位紧随其后,加上中国地质大学、华中农业大学各1位,仅在鄂高校就有7人榜上有名。新晋院士的研究领域覆盖了从基础研究到前沿科技的多个领域,从数学、物理到信息技术、智能装备,再到船舶设计、轨道交通、水稻遗传育种,湖北的院士群体呈现出学科覆盖面广、产学研深度融合的鲜明特点。至此,湖北两院院士总数突破90人,让湖北的“院士墙”显得“不够用”了,同时,抛出了一个深刻命题:湖北何以成为院士辈出的创新高地?

一、科技“黄金台”

在2025年湖北省新当选院士座谈会上,湖北省委书记、省人大常委会主任王忠林说,一直以来,湖北“把科技自立自强当使命、视创新创造如生命、抓创新发展像拼命”。湖北院士数量的“大丰收”,背后是“科技三命”的生动体现,是坚实的科技创新基础与顶级的科研平台矩阵共同支撑的结果。

几天前,英国《自然》杂志增刊发布“自然指数—科研城市”,公布全球主要城市及都市圈2024年科研城市十强榜单,武汉位列全球第八名,连续两年排名跃升。作为全国三大智力密集区之一,武汉汇聚了超40万研发人员及千万级技能人才。

更重要的是,湖北打造了以“1家国家实验室”为引领、“8个大科学装置”为基石、“10家湖北实验室”为协同,以及164个国家级创新平台与547家新型研发机构遍布全省的“超级科研平台矩阵”。从“人造太阳”到北斗导航,从存储芯片到高端医疗装备,湖北在空天科技、生命健康、智能制造等领域的突破,正是这些平台实力的直接体现。

目前,湖北已形成以大平台吸引大人才、以大人才带动大项目、以大项目催生大成果的良性循环。这种“平台效应”不断放大,使湖北成为国家战略科技力量的重要布局区域。

二、产业“应用场”

科学家最看重的,是“用武之地”。

当下的湖北,筑牢“51020”的产业底盘——光电子信息、汽车制造与服务、大健康3大产业迈入万亿元级,5个支柱产业今年力争全部突破万亿;打通“61020”全链条攻关——推动科技创新与产业创新深度融合,在人形机器人、脑机接口等新质生产力领域取得瞩目成果;培育“71020”的发展后劲——通过高校学科创新体系建设,支撑区域产业升级和新质生产力发展。

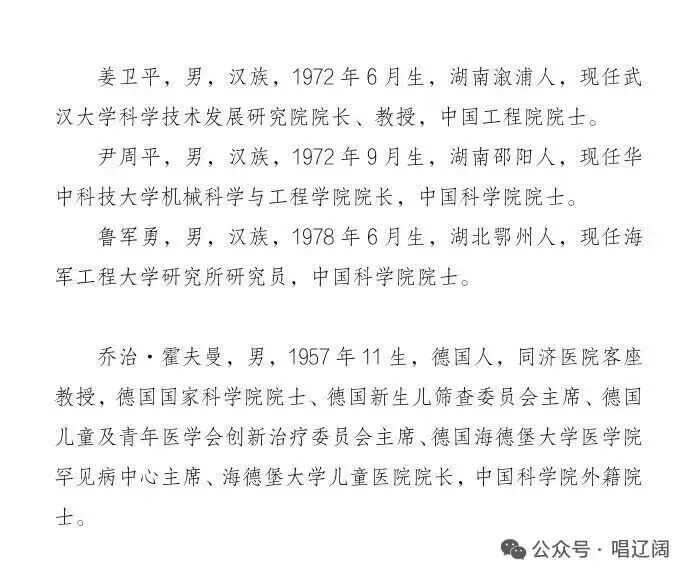

梳理可见,武汉大学刘胜院士研究领域为芯片设计与智能感知技术;华中农业大学赵书红院士、中科院水生所何舜平院士研究的都是农业领域;首位外籍院士乔治·霍夫曼深耕儿童遗传代谢病领域,分别对应了湖北光芯屏端网、现代农产品加工、生命与大健康万亿产业。华中科技大学尹周平院士,武汉大学姜卫平院士,海军工程大学鲁军勇院士、七一九所张锦岚院士,铁四院肖明清院士等研究领域,也都对应了湖北的高端装备、北斗、高技术船舶、轨道交通等优势和特色产业集群。

同时,湖北有计划地遴选布局一批前沿研究、冷门研究、极端研究、交叉研究项目,力争在6G、人形机器人、量子科技等方向产出一批代表性成果,为院士们提供更为广阔的创新舞台。以“尖刀工程”为代表的创新机制,围绕一款“尖刀”产品,匹配牵头部门、示范场景、应用单位与投资机构,形成闭环支持。

2025年2月5日,湖北“新春第一会”上,10台“湖北造”人形机器人集体亮相。

还有,湖北的独特优势在于,以制度设计彻底打通了从技术攻关到市场应用的“最后一公里”。创新构建的政、产、研、学、金、服、用“北斗七星”成果转化机制,将实验室创新与产业需求精准对接,仅“十四五”期间,就有66%的科技成果在省内落地转化,真正让科研人才“研有所用、用有所成”。

三、人才“金字塔”

今天的院士,就是昨天精心培育的青年才俊。

记得在湖北省科技创新大会上有这样动人的一幕——89岁的潘垣院士与平均年龄24岁的华科EDA团队共同走上红毯。从“我”到“我们”,从资深院士到青年才俊,生动诠释了湖北创新人才的传承与接力。

一个鲜活的例子可以印证——自武汉“光谷3551人才政策”实施以来,已吸引包含顶尖人才在内的各层次人才4400多人落户光谷,在今年新晋院士中,两位都是“光谷3551人才”,此前,已有11个院士项目通过“光谷3551人才政策”支持落户光谷,为湖北在全球新一轮科技革命和产业变革中抢占先机。

今年以来,湖北大力实施战略人才力量“十百千万”行动——聚集50名战略科学家、500名科技领军人才、2500名卓越工程师、10000名优秀青年科技人才。这种金字塔式的人才培养体系,确保了科技创新人才的持续供给。

可贵的是,湖北对青年科技人才给予了充分的信任——40岁以下青年科技人才承担省自然科学基金项目的比例不低于50%,担任省级技术创新计划负责人的比例不低于30%。

从当年华中科技大学大胆支持年轻的潘垣院士搞核聚变,到今天众多青年团队在全球赛事中夺冠,这种“不拘一格用人才”的魄力,让湖北的创新活力持续迸发。

四、让科学家当家

拼人才,根本上是拼生态。湖北的“院士井喷”现象,归根结底,源于其系统化的创新生态培育。

刚刚召开的湖北省委全会递补2名省委委员,武汉纺织大学徐卫林院士名列其中。十二届湖北省委委员中还有另一位院士——华中科技大学尤政院士。院士进入省级决策层,意味着科技决策正在直接融入地方发展顶层设计,特别是在湖北建设科创高地的关键时期,由科学家参与重大决策,将给产业升级、人才培养带来更专业的视角。“两弹一星”的成功,靠的是“科研的事科学家定”,今天的湖北,尤其需要这种“让科学家当家”的魄力!

在省级层面,湖北通过《关于加快推进科技创新和产业创新融合发展的实施方案》等政策措施,系统性破除体制机制障碍,最大限度赋予顶尖科技人才人财物使用权、技术路线决定权、内部机构设置权,让战略科学家主导科研顶层设计,让真才实学者无论出身、不唯职称,让突出贡献者获得红利。

全省新建院士工作站7家、专家工作站155家,并创新“知识价值信用贷款”,将知识产权转化为融资资本,已发放贷款超十亿元。

湖北还创新性地提出建设高效能科技创新系统,加快构建以创新为牵引的现代化产业体系。从推动企业“投早、投小、投长期、投硬科技”,到设立总规模达30亿元的各类种子基金,湖北正全力打造极具活力、极富吸引力的一流创新生态。

湖北的“院士墙”不够用,是幸福的烦恼,更是奋进的号角。今天的湖北,正站在从“蓄势积能”到“全面爆发”的历史临界点。院士新增数量全国第二,给予了湖北人民极大的鼓舞与振奋,我们要学习并弘扬广大院士爱党爱国、科技报国的家国情怀,潜心研究、勇攀高峰的科学精神,矢志创新、服务发展的实干本色,满腔热忱、造福人民的赤子之心,在全社会营造尊重创造、崇尚创新的浓厚氛围,在波澜壮阔的全球科技革命中,担当起国家战略科技力量的重任,将院士高地升级为全球创新策源地,为中国擦亮一张闪耀世界的创新名片。

与科技同竞技、与时代同迭代、与中国同奋进,这是湖北之责、湖北之荣、也是湖北之能!

来 源:唱辽阔

总策划:岑 卓

总监制:何 伟

策 划:臧 志

监 制:吴博军

统 筹:谢珍 李昕

撰 稿:尹华正

融媒体平台建设服务

融媒体平台建设服务 长江云 • 新时代文明实践平台

长江云 • 新时代文明实践平台

大数据舆情中心

大数据舆情中心