大国小村丨古村颜值天花板!看塱头如何用“集体智慧”成为网红爆款打卡地

大国之基在乡土,振兴之路见小村。2025年作为巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接五年过渡期的收官之年,由人民日报全国党媒平台、农民日报社联合湖北广播电视台、长沙广播电视台等40余家广播电台打造的系列融媒报道《大国小村》,用42个村落的鲜活故事,立体呈现乡村全面振兴的实践图景。

青砖黛瓦积尘灰,

人去楼空荒草生。

七百年古村

广东省广州市花都区炭步镇塱头村

差点就变成这副模样!

当一个村庄和它的古老文化

面临被时光“锁屏”的风险,

一场“塱头实验”

为它按下“激活键”,

成了古村重焕生机的“密码”。

俯瞰塱头村村口的“春阳台”艺文中心

“我拥有一道光把未来点亮,

有你就有温暖,

有甜蜜的梦想

……”

清亮的童声

像一缕晨光

漫过塱头村七百年的青砖黛瓦,

照亮古村的新生之路。

一位小朋友正捧着古籍善本,

描述着心中“耕读传家”的模样:

“耕田养家,读书修身养性,可以立高德。”

孩子们在“春阳台”阅读古籍

这是塱头村“耕读传家”的文脉延续——

村里26座祠堂、书室,曾书声琅琅,

见证广府“科甲村”“七子五登科”的鼎盛文风。

可几年前,塱头还深陷“空心化”的困局,

废弃院落荒草齐腰,

部分古建筑成危房,

古老的“耕读传家”传统也渐渐模糊。

塱头村有约700年的建村史,是中国历史文化名村

曾经的塱头村深陷“空心化”的困局,部分古民居年久失修

直到2021年,

一场“塱头实验”让古村迎来转机!

这是政府、企业、村集体三方联手

探索的文化振兴实践:

政府统筹引导,

整合165亩土地、210处物业;

企业注资3亿元,

邀请知名建筑师打造文化地标,

由专业团队运营;

更建立村民议事机制,

大小事都听村民意见,

彻底告别“干部干、村民看”的旧局面。

全新的文化地标吸引大批游客前来打卡

由古民居改造而来的“和春住”民宿与荷塘相得益彰

原本在外经营公司的村党总支部书记黄智云

被这一模式吸引,毅然回村发展。

他坦言:

“以前开发效果一般,引进企业后变化翻天覆地!

2024年游客量达96万,

这在以前来说是非常不可思议的。”

塱头村党总支部书记黄智云

中秋节当天,村民游客在观看完醒狮表演后争相摸狮头

改变之初,

村民最担心“会不会把古村改得面目全非?”

好在,“修旧如旧”是底线!

企业专门成立乡村保护与发展委员会,

不大拆大建、不将古建筑束之高阁,

而是在保护与活化间找平衡:

村口百年古榕树完整保留

变身寄托乡愁的“榕树头广场”,

村民更成了乡村活化的“源头活水”。

孩子在古祠堂前玩耍

修旧如旧的商业街上,镬耳屋里飘出咖啡香

村民黄少文在祠堂里搭起戏台,

向八方来客讲述村史:

“大家都说我是一部‘行走的村史’,

希望通过我的努力,

吸引年轻的一代,

将耕读文化传承下去、发扬光大。”

“古村守护人”黄少文

村里的孩子们在学习传统锣鼓

如今的塱头,

传承与创新并存。

积墨巷保留老物件与熏黑的墙面,

见证过往烟火;

30多座古建筑焕新为文艺空间。

“春阳台”年均举办文化活动超千场,

镬耳屋里飘出咖啡香,

旧乡居变身原生态民宿。

修葺后的积墨巷成为“太阳永照——塱头人家的安居与乐业”特展的展厅

这一切变化的背后,

有一套清晰的逻辑。

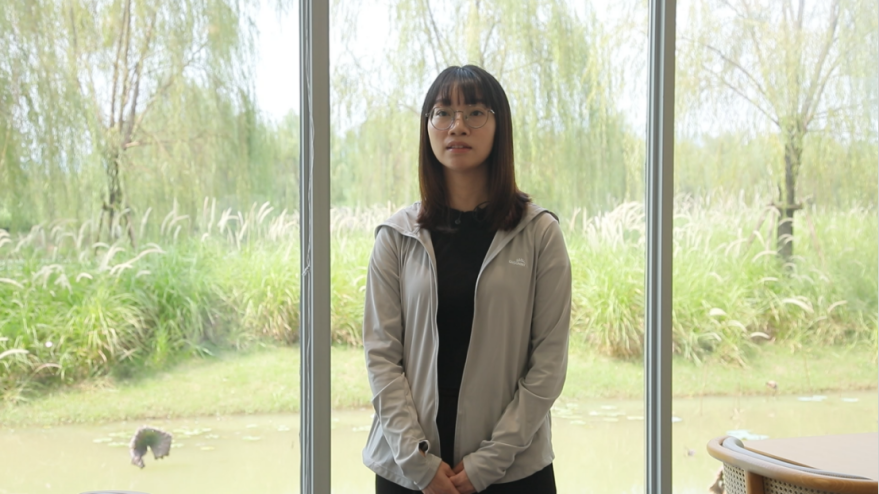

塱头乡村振兴项目春阳台运营负责人张玲说:“文化振兴,公益赋能。通过举办文化活动、吸引村民参与,文化自信得以发扬。村庄的造血一定是村民当主人翁,‘塱头模式’是一个非常具有实验性的探索,这条乡村振兴的试验道路可以走得更远。”

塱头乡村振兴项目春阳台运营负责人张玲

“春阳台”一隅

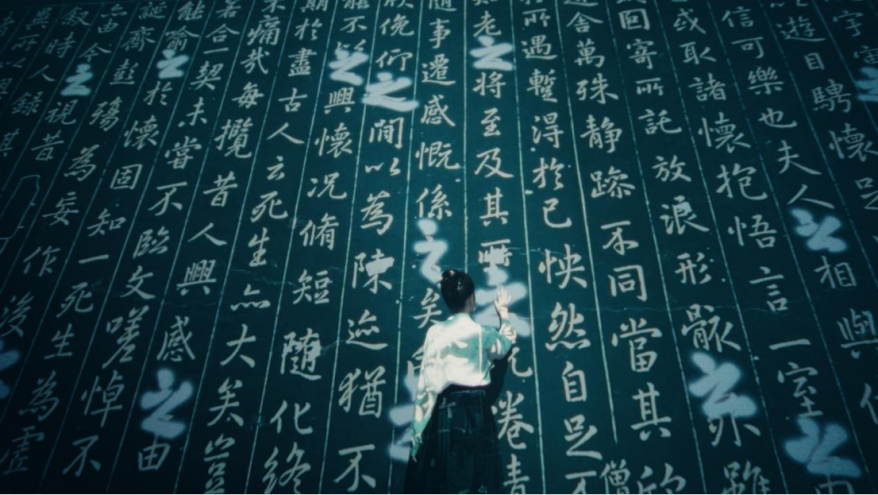

塱头村的文化艺术展览人气十足,图为游客与投影墙合影

以文化为内核、以村民为主体的模式,

让塱头掌握了吸引人心的“流量密码”。

古村渐渐重拾烟火气,

村民的生活也实实在在变了样。

塱头村有中秋节“烧禾楼”的传统民俗,现场十分热闹

塱头村举办一系列文体活动,村民与游客其乐融融

黄永豪回村开的餐馆,生意愈发红火。

他的脸上挂满了笑容:

“我回来创业8年,客人越来越多了,

村里有了活力,生活更美好!

以后我就在这里养老了!”

黄永豪

黄永豪回村开的餐馆,生意愈发红火。图为游客在餐馆品尝当地美食

从“外部输血”到“内生造血”,

“塱头实验”的成效既写在账本上,

也写在村民的笑脸里。

2024年,塱头村村集体收入达436万元,

全村整体收入较三年前增长1.4倍。

更可喜的是,

“返乡潮”兴起,超200位村民返乡就业创业。

“90后”卢敏贤的话代表了年轻人的心声:

“咱们村的文化传播出去了,特别骄傲!

我想在招聘岗位上拉动更多年轻人回来,

往后的日子一定会更美好。”

“90后”村民卢敏贤

孩子们在塱头村研学

这份由内而外的文化自信与蓬勃生机,

还让“塱头实验”走向世界舞台,

先后入选“全球50个旅游助力乡村振兴案例”,

斩获第九届新加坡规划师学会奖“城市设计

文化遗产与保育卓越奖”金奖。

眼下,

它更是作为首个以“乡建+实践”

完整体入选第19届威尼斯国际建筑双年展主题馆

中国乡村振兴项目,

成功登上“建筑界的奥林匹克”。

“塱头实验”登上“建筑界的奥林匹克”,大受好评

“国际范”的塱头村吸引不少外国游客前来参观

塱头村第一书记梁国华说:“‘塱头实验’有效回答了‘怎么保护好传统文化’这道题。每个人既是乡村振兴的参与者,也是受益者。依托集体智慧的创造,我们既守住了文化根脉,也为村子的未来发展找对了路子。”

塱头村第一书记梁国华

“塱头实验”的价值不止于自身成功,

还引发了建立城乡良性互动的“新乡建”思考。

清华大学副教授周榕这样评价:

“农村要更好地跟城市链接,

才能形成良性经济循环,

只有做到‘去时间化’,

融入生活中,

非常朴实地浸润深层文化底蕴,

才能避免成为时间性特别短的‘网红’。”

在炭步芋头节上,塱头村举办迷你马拉松比赛

清华大学副教授周榕

“荷花小的时候,是池塘中跳舞的小姑娘…… ”

童声里的诗意,

榕树下的乡愁。

塱头村的这场“实验”,

不止让游客慕名而来

更让村民安心归来。

当古老的“耕读传家”

在现代生活中找到新的支点,

它唤醒的不仅是一座村庄的活力,

更是文化自信的重拾与延续。

这份源自乡土、走向世界的“塱头答案”,

正是乡村振兴最生动的注脚。

融媒体平台建设服务

融媒体平台建设服务 长江云 • 新时代文明实践平台

长江云 • 新时代文明实践平台

大数据舆情中心

大数据舆情中心