这五年,天门文化铸魂启新程

文化如水,润物无声;文化如根,凝魂聚气。

新时代新的文化使命,在天门大地回声嘹亮、激昂奋进。展阅天门“十四五”的文化答卷,可谓浓墨重彩,成果斐然。这份答卷,书写在百姓洋溢着幸福笑容的脸上,回荡在文艺精品叩击心扉的共鸣中,镌刻在文旅项目热火朝天的工地上,彰显在非遗技艺焕发新生的光彩里,也定格在文明新风浸润城乡的画卷中……

时光一帧一帧,故事一幕一幕。“十四五”的这五年,天门坚持以习近平文化思想为指导,以建设文化强市为目标,不断擦亮石家河文化、陆羽茶文化、状元文化、侨乡文化“四张名片”,知名度和美誉度不断提升,为高质量发展注入深沉而持久、鲜活而磅礴的文化力量。

茶圣故里园。

文化惠民

幸福生活添底色

“以前看戏要进城,现在戏送到村里来了!”在张港镇罗高村,村民郭琴容一边欣赏“红色文艺轻骑兵”的演出,一边感慨。五年来,这样的场景在天门的乡镇村落已成常态。

6月24日,荆楚“红色文艺轻骑兵”走进天门。

从“红色文艺轻骑兵”到“四季村晚”,从“百戏进百村”到“文化和自然遗产日”非遗展演,天门持续推动文化资源持续下沉,构建起市、镇、村三级联动的文化服务网络。

大型节庆品牌影响力持续扩大——湖北陆羽茶文化旅游节、荆楚乡村文化旅游节、陆羽广场文化周等成为市民期待的节庆盛事;新春文艺晚会、元宵晚会、中秋国庆诗会等传统节庆活动,让文化走进千家万户。

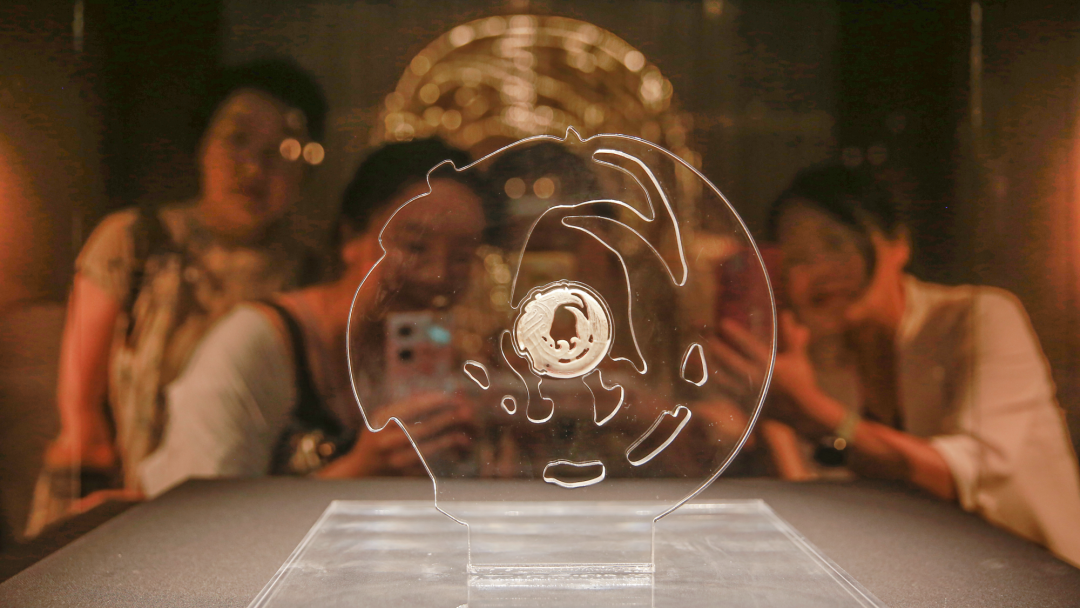

主题展览丰富多彩——“光影颂华章·同心庆华诞”“讴歌新时代 奋进新征程”美术作品展、“凤归故里”石家河精品玉器展、非遗展演等主题展览,不断提升市民审美素养与文化获得感。

“凤归故里”石家河精品玉器展吸引众多游客前来参观。

群众文化活动遍地开花——“村村有歌”新年音乐会、“月圆中秋·诗韵竟陵”诗词晚会、“红色文艺轻骑兵”巡演……文艺惠民活动年均超600场,民间文艺团队演出近万场。

尤其值得一提的是,天门成功创建全省公共文化服务体系示范区,“三馆一站”覆盖率高达136%。这意味着,无论是在车水马龙的城区,还是在宁静恬淡的村落,城乡居民都能便捷享受“10分钟文化圈”带来的福利。

闲暇时,去博物馆聆听文物背后的故事,去文化馆参加一场书画活动,去乡村大舞台欣赏一场歌舞表演……如今的天门,文化不再是遥不可及的殿堂艺术,而是成为了触手可及、融入日常的“身边风景”。

文产融合

发展动能更强劲

文化不仅要“惠民”,更要“兴业”。

这五年,天门以改革的锐气和前瞻的视野,破解文化产业发展瓶颈,推动文产融合破局成势,让文化的“软实力”成为经济发展的“硬支撑”。

石家河遗址博物馆效果图。

《关于加快文化产业高质量发展的意见》的出台,为文化产业的发展指明了方向、注入了动能。天门成功培育30家规上文化企业,其中文化服务业占比高达63.3%,展现了产业结构优化升级的良好态势。

曾几何时,国家A级旅游景区在天门还是空白。而在这五年间,茶圣故里园成功创成国家4A级旅游景区,胡家花园、长寿山原村、七屋岭等7个项目跻身国家3A级旅游景区,实现了从无到有、从有到优的华丽蜕变。

目前,石家河国家考古遗址公园的建设全面驶入“快车道”,总投资2.2亿元的遗址博物馆预计年底建成;张家湖国家湿地公园项目进展顺利,八仙公社建设初见成效;茶圣故里园二期、国风状元府、渡桥湖旅游区、南湖生态旅游区、海龙岛等重点项目有序推进……在天门,文旅融合的“骨架”日益坚实,“肌肉”愈发丰满。

10月12日,2025天门马拉松在陆羽广场鸣枪开赛。

与此同时,“陆羽茶文化旅游节”“天门马拉松”等品牌活动和精品赛事影响力持续扩大。新增2条全国乡村旅游精品线路,为乡村振兴注入了文化动能。文化产业与旅游、体育、农业、制造业等领域的深度融合,催生出新业态、新模式,拓展了产业发展新空间。

文脉传承

文明薪火续华章

新华社制作播出专题片《探源中华文明——湖北石家河遗址:持续见证长江中游文明进程》,中央广播电视总台推出3集纪录片《石家河古国》、4集纪录片《石家河》……石家河,这片古老的土地及其承载的中华文明密码一步步走向全国,惊艳世界。

6月21日,系列历史人文纪录片《石家河》在中央广播电视总台纪录频道播出。

这五年,天门坚持“保护为主、抢救第一、合理利用、加强管理”的方针,让石家河文化、非遗技艺等千年遗产“活”起来、“火”起来,让千年文脉在新时代焕发新生。

——文物保护实现突破。石家河遗址成功入选“百年百大考古发现”,《关于加强石家河遗址保护利用的意见》出台,常态化文物巡查机制建立健全。规划面积7.47万平方米的石家河遗址博物馆开工建设,建成后将成为展示长江中游史前文明的重要窗口。积极开展第四次全国文物普查,完成389处不可移动文物田野调查,文物保护基础不断夯实。

——非遗传承活力迸发。新增“七星活血功”“陆子煎茶法”“黄潭米粉制作技艺”3项省级非遗项目,如今全市拥有“天门糖塑”等国家级非遗3项、“天门民歌”等省级非遗22项。

天门非遗亮相央视《非遗里的中国》。

更可喜的是,天门非遗正大步走出“深闺”,走向更广阔的舞台。在深圳文博会上,“天门皮影”“天门糖塑”“蓝印花布”等非遗展品吸引大量参展商驻足流连;在央视《非遗里的中国》节目中,“天门糖塑”的甜蜜、“天门渔鼓”的悠扬、“天门蒸菜”的鲜美,让古老技艺在新时代的聚光灯下,焕发出前所未有的生机与活力。

文艺攀峰

精品力作结硕果

10月17日,代表湖北参加第十四届中国艺术节的作品之一——天门说唱《传家宝》精彩上演,与来自全国各地的26个曲艺作品角逐群星大奖。

天门说唱《传家宝》。

文艺是时代前进的号角,最能代表一个时代的风貌,最能引领一个时代的风气。五年来,天门广大文艺工作者坚持以人民为中心的创作导向,推出了一批有筋骨、有道德、有温度的文艺精品,天门文艺天空群星闪耀。

戏曲《米爹》堪称现象级作品,连续入选2023年湖北省舞台艺术精品工程、第四届荆州花鼓戏艺术节及第三届全国花鼓戏优秀剧目展演,实现了从“地方戏”到“国家舞台”的跨越。花鼓戏《亮相》斩获湖北省“文华”进步奖并入选第十二届屈原文艺奖,展现了传统戏曲形式的现代生命力。

戏曲《米爹》在排练中。

小品《少来夫妻老来伴》、天门小曲《最佳导游团》在2024湖北曲艺“百花书会”上分别荣获节目奖、表演奖,用乡音乡情讲述天门故事,深受群众喜爱。《清茶咏廉》荣获第八届“包公杯”反腐倡廉优秀节目奖,歌曲《长江梦》《梦回石家河》、碟子舞《银碟敲开幸福天》、中国画《楚庄王》《石家河文化》、摄影作品《破冰电力》、短篇小说《老布》等一系列优秀文学艺术作品接连入选省级、国家级展演或获得奖项。

成绩,沉甸甸;荣誉,亮闪闪。这些扎根天门大地、紧扣时代脉搏的精品力作,如一颗颗璀璨的星辰,共同照亮天门的文艺天空,奏响昂扬奋进的时代强音。

文明花开

德润天门树新风

2025年5月23日,是一个值得所有天门人铭记的日子。这一天,全国精神文明建设表彰大会在北京举行,“全国文明城市”荣誉称号花落天门。

志愿者开展爱鸟护鸟科普宣传。

这份沉甸甸的荣誉,是对天门文明建设成果的最高肯定,也是对全市人民精神风貌的最佳诠释。行走在街头巷尾,公园绿道风景如画,小区环境干净整洁,志愿服务热火朝天,一幅幅主题鲜明的公益广告随处可见……

文明,始终是城市最动人的底色。五年来,天门统筹推进文明培育、文明实践、文明创建,让文明新风充盈城乡每个角落。

星辰闪耀处,榜样动人心。“90后”小伙王朵,6次跳入刺骨河水连救4人;大义军嫂王丽珠,柔肩扛起家庭重担,替夫尽孝38年;“城市美容师”张美平,投身环卫一线26年,只为城市更洁净……

这五年,天门榜样示范引领效应不断增强。大力选树文明典型,涌现中国好人3人1集体、荆楚楷模7名、湖北好人4人1集体、湖北省“新时代好少年”5名,选树天门好人91名、市“新时代好少年”110名。

彭市镇前河村幸福食堂里,老人们正在用餐。

烟火暖人心,服务传温情。在彭市镇前河村,“幸福食堂”为60岁以上老人提供爱心餐,还常年为10多位行动不便的老人提供上门送餐服务。自运营以来,已累计服务老人2.5万人次。

这五年,天门新时代文明实践中心建设全域推进。积极拓展文明实践,建设文明实践所、站648个,打造爱心食堂、农民博物馆、村史馆、家风家教基地等文明实践点108个,开展新时代文明实践活动1万余场次。

春风化雨时,文明润万家。从市区出发,沿G240国道南行不到30分钟,全国文明村岳口镇健康村便呈现眼前。该村以提升文明素质、涵养文明乡风、改善人居环境、丰富文化生活为目标,引导乡村文明不断焕发新气象。

国风集体婚礼引领文明新时尚。

这五年,天门文明创建活动百花齐放。持续深化文明村镇、文明单位、文明家庭、文明校园等文明细胞创建,获评全国文明村镇9个、全国文明单位11个、全国文明家庭3户。

潮涌天门,文化领航;竟陵文脉,绵延流长。“十四五”的这五年,是天门文化事业全面繁荣、文化产业跨越发展的五年,是文化自信充分彰显、文明程度显著提升的五年。站在“十五五”的新起点,一个更具魅力、活力、实力的文化强市,正以昂扬姿态走向未来!

融媒体平台建设服务

融媒体平台建设服务 长江云 • 新时代文明实践平台

长江云 • 新时代文明实践平台

大数据舆情中心

大数据舆情中心