七旬竹笛师张永纯:笛声悠扬处,匠心育晚晴

清晨六点,城市尚未完全苏醒,公园里已响起清越的笛声。一位身姿板正、精神矍铄的老人正沉浸其中,他便是湖北广电中老年大学笛子班的老师张永纯。今年74岁的他,竹笛几乎成了身体的延伸,"这首《我的祖国》要这样处理气口……"他转身指导身旁学员,言谈举止间透着一种经岁月洗礼后的气质。

张永纯的职业生涯几经流转,经历过下放,后在武钢,又调至医院分管医疗器械,最终走上讲台,在电器专业的教学岗位上耕耘了十五年直至退休。尽管身份屡经转变,竹笛却始终是他生命中不变的轴线。这份贯穿一生的热爱,始于童年舅舅的一份珍贵馈赠。“我舅舅是个笛迷,看他吹笛子,那种陶醉的样子,能让周围的时间都慢下来。”回忆往昔,张老师眼中泛着光,“后来他见我实在喜欢,心一横,就把自己的笛子送给了我。”

"那个年代找张曲谱比找粮食还难。"那是一个资源匮乏的年代,没有老师,没有曲谱,音乐之路全靠自己摸索。村口的大喇叭成了他唯一的“音乐导师”。“每天喇叭一响,我就跑过去,站在下面仰着头听,把《三大纪律八项注意》《大海航行靠舵手》的旋律硬生生记在心里,然后回家一个音一个音地在笛子上‘抠’出来。”笛子,就这样成为了他青春岁月里最珍贵的精神寄托。

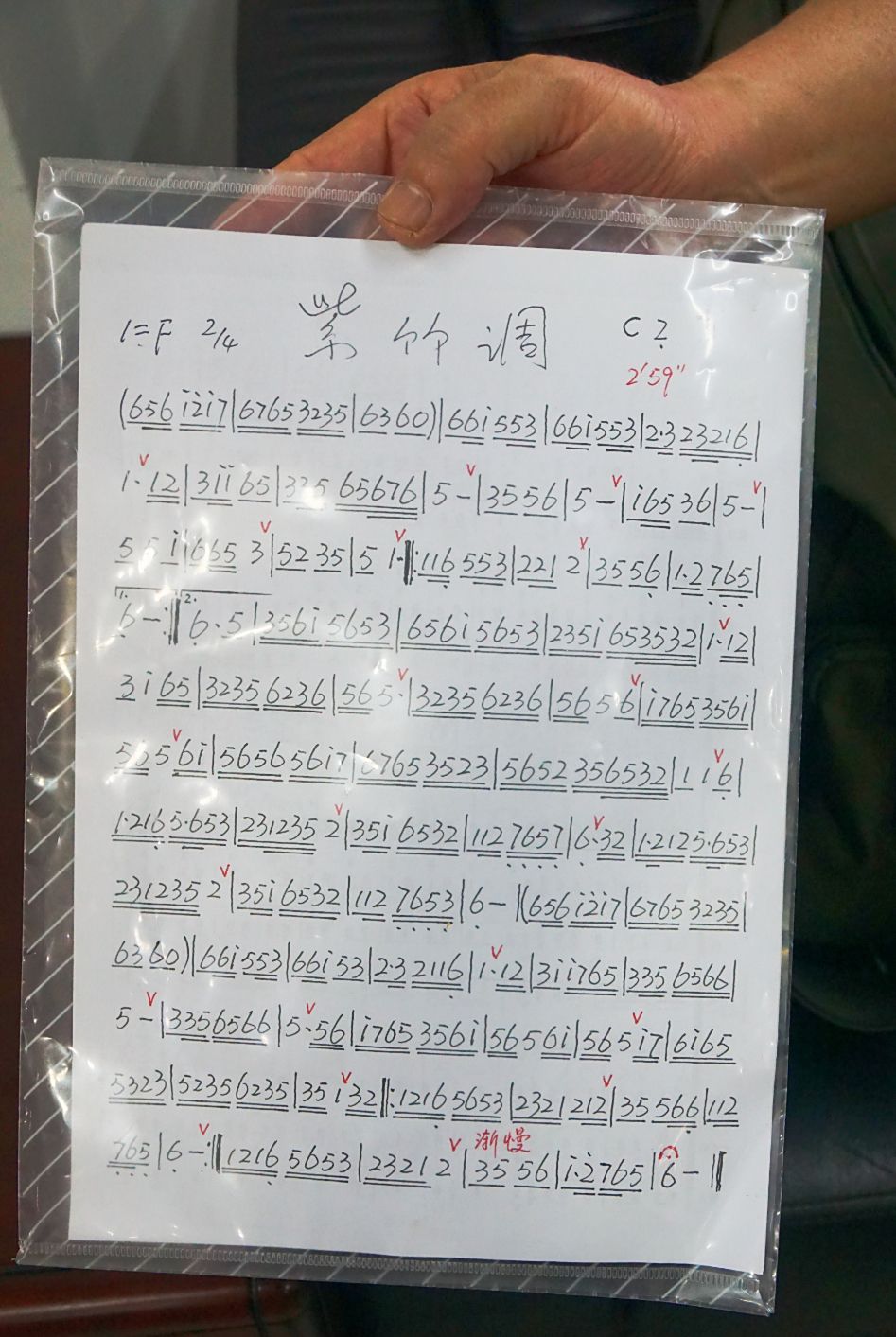

如今,在湖北广电中老年大学,学员们对张老师评价最高的是他的“认真负责”。在电子教案盛行的今天,张永纯却坚持着一项古老的手艺——亲手为学生们刻写、抄录曲谱。放大字号、标注详尽的换气符号、简化复杂的音节……每一处改动都凝聚着他的心思。

“网上下载的谱子总有不尽如人意的地方,”张老师解释道,“我得根据我们班学员的实际接受能力进行调整。更重要的是,学生们年纪都大了,眼神不好,我就想着,要把曲谱写大、刻清楚,他们看着才能不费力。”

这看似简单的“写大些”,背后是无数个深夜的伏案劳作。每周虽只有两个半小时的课程,但他投入备课的时间却是数倍于此。反复修改曲谱直至凌晨,对他而言是家常便饭。

“像今天早上九点有课,我昨晚改谱子就到了凌晨三点。”他平淡地叙述着,仿佛在说一件寻常小事,“六点照样起床,带提前到的学生去公园练练气息。”问及为何如此坚持,他顿了顿说:“大家这个年纪还能来学,是真心喜欢。我不能辜负这份心,得对得起他们叫我一声‘老师’。”

在张永纯的班上,许多学员在这里找到了人生的新乐趣。班长吉嫱刚退休时曾感到迷茫,直到在公园偶闻笛声,被那清亮悠扬的音色深深吸引,从此踏入竹笛的世界。在张老师系统而耐心的指导下,她进步神速,不久便能吹奏完整曲目,退休生活也因此被点亮。

而这份师生情谊,早已超越了简单的技艺传授。班上有一位姓黄的学员,虽然出国后无法再前来上课,却依然交学费参与线上学习交流,只为与这个集体保持联结。这样的学员还有不少——他们或因工作远离武汉,或需照料远方儿孙,但那份对班集体的归属感,让他们选择以这种方式“永远在一起”。

更多的学员从零开始,与笛子结下不解之缘。有的坚持跟随张老师学习了八年,从完全不懂乐理的“小白”,到能熟练吹奏多首名曲;有的不辞辛苦,从很远的地方辗转赶来上课,风雨无阻;有的外出旅游或探亲时,行囊中总不忘带上心爱的竹笛……音乐已深深融入他们的生活,成为晚年不可或缺的亮色。

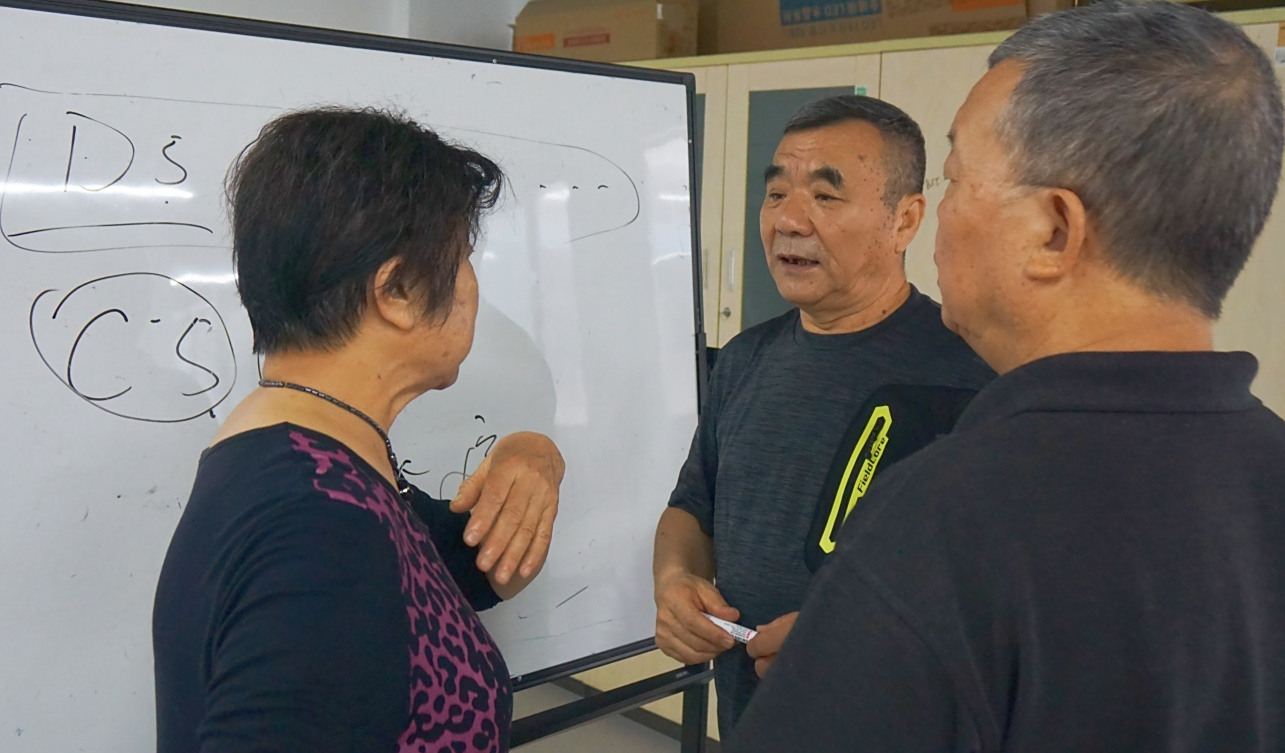

张永纯深谙因材施教之理,尊重每位学员的节奏。他常说:“只要喜欢,就可以学。每个人的天赋和理解力不同,最终能达到的水平也不同,但在这个过程中体会到音乐的快乐,是相同的。”

他提起班上的“刘奶奶”,每次上课都坐第一排,几乎全勤,虽然至今还不能完整吹奏一首曲子,但她脸上始终洋溢着学习的满足感。“这就很好,”张老师欣慰地说,“享受过程,本身就是一种成功。”

从独自站在村口喇叭下仰头听歌的少年,到如今年逾古稀仍耕耘不辍的教师,张永纯用一生诠释着对竹笛艺术的热爱与坚守,如今更是无数精彩晚景的引路人。他播撒下的音乐种子,正在像吉嫱这样的学生心中生根发芽,绽放出绚丽的晚年之花。那悠扬的笛声,穿越了近半个世纪的时光,传承的不仅是技艺,更是一种“时间不够用”的、蓬勃向上的生活态度。

(记者:刘文婷 摄影:喻勇波)

融媒体平台建设服务

融媒体平台建设服务 长江云 • 新时代文明实践平台

长江云 • 新时代文明实践平台

大数据舆情中心

大数据舆情中心