烟火入赛,活力满城——武汉的赛事经济,“真香”!

10月12日晚,光谷国际网球中心灯火璀璨,2025武汉网球公开赛总决赛如火如荼,高芙与佩古拉展开巅峰对决,现场上万观众的欢呼与光谷的霓虹交相辉映。赛场外,武网嘉年华里人头攒动,不少球迷捧着在德华楼摊位刚下好的热干面,逛着武汉文创摊,商量着用武网门票兑换的宠粉券在武汉多玩几天,再去实地打卡三鲜豆皮、排骨藕汤等特色美食。赛场的激情与市井的烟火气交融,为这场秋日赛事画上圆满句号。

武汉的体育赛事经济,恰如“听了头”的武汉美食,不仅是一个个跳动刷新的数字,更是裹着市井温度的“武汉味道”。它像热干面般渗透日常,像三鲜豆皮般层次丰盈,像排骨藕汤般香浓醇厚,每一口“滋味”里,都藏着城市生长的密码。

热干面式运营:把赛事揉进日常烟火

武汉人的清晨,是被一碗喷香的热干面唤醒的;这座城市的活力,也是在一场场赛事中迸发出来的——赛事于武汉,就像热干面于武汉人,成了“离不开的日常”,更是“越融合越有滋味”的喷香存在。

热干面的灵魂,在芝麻酱的醇厚与萝卜丁的清爽里,少一样都不地道;武汉赛事经济的活力,则藏在“赛事+全民参与+多业联动”的交融中,缺一环都不鲜活。

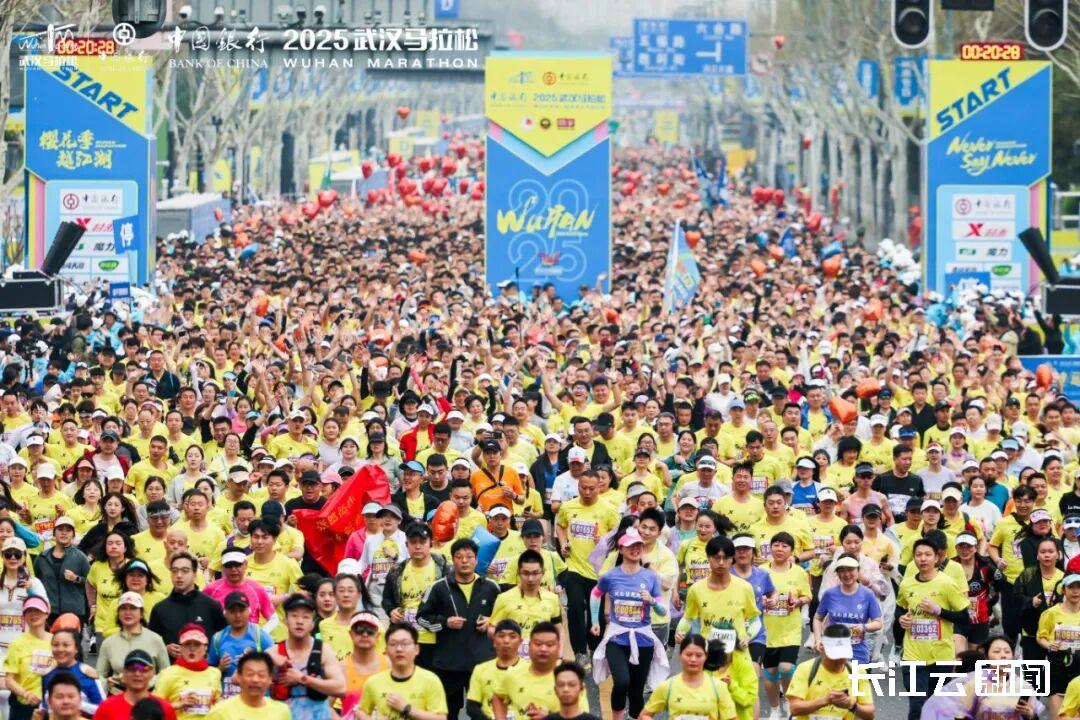

刚刚落幕的2025武网,借“金九银十”的赛事热潮,与中秋国庆体育盛宴形成联动:中秋国庆前后,武汉共举办各级各类体育活动83场,吸引市民游客超190万人次,带动消费总额突破6.94亿元,较2024年同期增长近30%,其中餐饮、住宿、文创消费占比超六成。而春樱浪漫时的2025武汉马拉松,更吸引全国7.1万名游客因汉马来汉旅游,直接联动关联产业实现9.75亿元经济价值,让“赛事带消费”的效应看得见、摸得着。

更像热干面的,是赛事的“日常感”——热干面摊家家楼下都有,武汉的赛事也悄悄钻进了社区角落。硚口区“邻里杯”羽毛球赛直接搬进小区广场,6岁萌娃挥拍上阵,70岁大爷灵活接杀,老少同场热闹极了;武昌东湖之畔,环湖智慧跑的参赛者你追我赶,脚步踏过的是赛道,更是对生活的热爱;首届“汉超”足球赛一亮相,各地球场便随之爆满,“谁输了谁是外码”的梗绕不过去;家附近的健身中心,更成了“晨练+过早”的专属据点——运动完转身就能嗦碗热干面,赛事经济不再是“偶尔的盛会”,而是像热干面一样,成了武汉人每天都能触摸到的“生活滋味”。

三鲜豆皮式体系:层层夯实赛事根基

武汉人钟爱的三鲜豆皮,得经“摊薄皮、铺糯米、填馅料、慢煎煮”四道关键工序,糯米的软、豆皮的脆、馅料的鲜层层叠加,少一分火候都尝不到那口“金黄酥软”;武汉的赛事经济,也像三鲜豆皮般讲究“多层级、精运营”,从顶级赛事到草根活动,从场馆利用到消费联动,每一层都“火候到位”,才煎出了独有的“醇厚滋味”。

最上层的“蛋皮”,是一个个顶级赛事IP——武网、汉马、国际足联女足冠军杯这些“金字招牌”,就像豆皮最外层的焦脆外壳,一亮相便吸引全国目光。2025武网联动“十一”黄金周10多项体育赛事活动,场外的某网球品牌商家笑开了花,甚至晚上十一点最后一场比赛散场时仍然都有生意;号称“零差评”的2025汉马,报名人数达45万,创历史新高;首届国际足联女足冠军杯更汇聚全球焦点,32318名观众现场助威,国际组联主席更是发文祝贺武汉女足。——这些顶级IP不仅撑起了武汉赛事经济的“门面”,更让“武汉赛事”的名号越叫越响。

中间层的“糯米”,是武汉的“三级赛事体系”——W(世界级)、C(国家级)、Han(城市特色)赛事像糯米般扎实,撑起了全年“不打烊”的赛事日历。春天跑汉马、夏天渡长江、秋天打网球、冬天玩冰雪,各类赛事覆盖四季,配套消费活动高潮迭起,让武汉人的运动热情全年“在线”;这份“扎实”更催生出亮眼的产业数据:2023年到2025年,武汉体育产业总产值从856亿元预计跃升至约1100亿元,体育消费总规模从400亿元预计增至约570亿元,赛事经济成了拉动产业增长的“强引擎”。

最下层的“馅料”,是赛事经济的“运营巧思”——就像豆皮的馅料要新鲜丰富,武汉赛事经济也靠“亲民票价、消费联动”这些“好馅料”提味。今年8月开赛的“汉超”联赛,以单张最低8元的“亲民票价”打破“赛事高门槛”印象,最终撬动近1亿元直接消费、2亿元间接消费;刚刚落幕的武网公开赛,赛场外更是用武网嘉年华和千万消费券,将赛事联动文旅、时尚、商圈等多元资源,打造起一场燃动全城的运动消费嘉年华,让赛事经济真正“接地气、有烟火”。

排骨藕汤式培育:慢熬出醇厚

武汉人煨排骨藕汤,讲究“慢火出靓汤”——先将排骨冷水下锅焯水去浮沫,再放入武汉本地的九孔粉藕,架在煤炉上用铫子慢炖两三个钟头,直到藕粉肉烂、汤味醇厚;武汉的赛事经济,也像这锅藕汤般“慢炖细熬”,凭着“长期培育+本土根基”,把“赛事名城”的滋味熬得越来越浓。

藕汤的“慢熬”,是武汉对赛事品牌的“长期运营”——从不是办几场大赛就收尾,而是把“以赛营城”当成长久之事。自 2016 年武汉马拉松首度开跑,不到十年间,这项赛事便从国内铜牌赛事一路跃升为世界田联“金标赛事”、中国田协“金牌赛事”,与北京、广州、重庆马拉松并肩跻身中国马拉松四大满贯阵营,更成功入选中国体育旅游精品项目,成为武汉递给世界的“运动名片”。而上世纪50年代发起的横渡长江活动,历经半个多世纪的传承与深耕,如今已蜕变为享誉全国的武汉 7・16 渡江节:每年不仅吸引国内外近2000多名游泳爱好者参赛,更带动全国同步欢庆“7・16全民游泳健身周”,让“渡江精神”从武汉的城市记忆,延伸为全民共享的运动热潮。2025年武汉市政府工作报告中,更明确将 “加快建设赛事名城,积极申办国际国内高影响力赛事” 写入发展规划。从民间赛事的培育到顶层设计的护航,这份 “慢功夫” 让武汉赛事经济跳出 “短期爆发” 的局限,真正实现 “持续升温” 的良性循环。

藕汤的“火候”,是武汉对赛事体系的“精准打造”——从大火煮开,到小火慢炖,每引入新的重大体育赛事,武汉都精准培育、久久为功。最近几年,武汉接连引进新的重大体育赛事,不断激活武汉市民的运动神经,而这些赛事也渐渐转化为武汉的固有传统体育赛事。在国庆假期火热举办的中国汽车漂移锦标赛,就是十年前引进的。如今,这项赛事已成功举办5场,今年相关活动更是吸引超3.5万人次参与,直接交易额突破1.5亿元;刚刚落幕的武网,走过11个年头,从WTA超五到WTA1000,从初出茅庐到“亚洲赛季标杆”,武汉的金秋由此成为世界网坛的焦点。引进一场比赛,形成一个品牌。这种精心熬制的手法,也让顶级赛事对武汉青睐有加,前不久,又一重要国际赛事——2026国际篮联女篮世界杯预选赛,也宣布落户武汉。

藕汤的“滋养”,来自本地粉藕自带的清甜;武汉赛事经济成长的“养分”,则源于“本土空间+本土文化”的双重根基。武钢云谷606园区将旧厂房改造成工业风攀岩馆,生锈的钢铁架与鲜艳的攀岩墙碰撞出独特魅力,成了年轻人打卡的“运动地标”;金桥污水处理厂的地面上,建起了满是绿植的体育公园,曾经的“城市边角料”,如今成了市民跑步、打球的“金角银边”;首届“汉超”以“三镇演义”为主题,汉马赛道穿越中山大道、绕东湖樱园,让赛事成了“奔跑的城市史”……当武汉人在旧厂房里攀岩、在长江边为渡江选手加油、在大桥上为跑马者呐喊,赛事经济真正熬出了“武汉味”——既滋养着城市经济,更温暖着市民生活。

这碗武汉赛事经济:烟火满碗,底气拉满

热干面的日常、三鲜豆皮的层次、排骨藕汤的香醇——武汉的体育赛事经济,从来不是抽象的“经济概念”,而是一碗碗带着市井烟火的“武汉味道”。它靠长江的天然禀赋提鲜,靠全民参与的热情增味,靠慢炖运营的耐心添香,把武网的激情、汉马的活力、渡江节的壮阔,都熬进了城市生长的美味中。

这道“赛事经济大餐”,如何让香味飘散得更久更远?湖北省社会科学院社会学所助理研究员叶闽慎认为:“武汉的赛事经济要进一步打通‘体、文、旅’融合通道——经济层面,推动体育与餐饮、住宿、文创产业协同,创造更多就业岗位,为城市注入持续活力;文化层面,借赛事讲好武汉故事,让长江文化、码头文化通过赛场走向全国,夯实城市文化软实力。更要在创新中提升市民认同感,让赛事不仅是‘吸引游客的招牌’,更是‘市民自豪的日常’,最终将赛事经济打造成武汉的发展新引擎、城市新名片。”

当外地游客为一场赛事奔赴武汉,顺便打卡城市的标志景点和特色美食;当武汉街坊在家门口吃完热干面,就走进一旁的运动场馆挥汗如雨——这份“赛事+烟火”的独特滋味,就是武汉赛事经济最足的底气。武汉的过早文化火遍全国,“运动武汉、活力武汉”的精彩滋味,也正成为吸引八方来客的“武汉新名片”。

(长江云新闻记者 华磊 杨康 刘蕊俊 李悦)

融媒体平台建设服务

融媒体平台建设服务 长江云 • 新时代文明实践平台

长江云 • 新时代文明实践平台

大数据舆情中心

大数据舆情中心