《是这个理》:吊脚楼的流量密码

恩施市芭蕉侗族乡,是恩施玉露的发源地。土家族、侗族、苗族、汉族村民在这里世代聚居,经历了千百年的风雨。现在,它成了人们向往的远方。

百姓故事,专家视角。由湖北省社科联、湖北广播电视台、湖北省委网信办联合主办,湖北电视综合频道联手长江云推出的系列理论故事节目《是这个理》第125期:吊脚楼的流量密码。一个深山里的古寨为什么会这么火?到底是什么吸引了南来北往的游客?让我们和华中师范大学国家文化产业研究中心教师徐若蓝一起走进古寨,探寻它的流量密码。

侗歌引客来

民俗文化激活古寨活力

在芭蕉乡枫香坡侗寨,民宿老板马苏娥正和枫香坡农民艺术团的成员一起排练侗族歌舞,为第二天的赶歌会做着准备。恩施芭蕉侗族乡是湖北省12个少数民族乡之一,这里住着三分之一的侗族人。在他们的生活中,侗歌如同空气和水一样,不可或缺,当地有着“饭养身,歌养心;能说话的就会唱歌,能走路的就会跳舞”的说法。被列入世界非物质文化遗产的侗族大歌,承载着当地群众满满的骄傲。马苏娥是钟祥人,在师范系统学习过音乐,有一定基础,嫁到芭蕉侗族乡后,看到当地群众都喜爱唱民歌,她便跟着大家一起学起了侗歌。

自娱自乐的马苏娥和乡亲们,是怎么吃上旅游这碗饭的呢?2006年底,芭蕉侗族乡为了带动乡亲们脱贫,利用这里独特的民族风情和茶文化,打造了1个城郊休闲旅游示范区——枫香坡侗族风情寨。没钱请演员为游客表演,乡里干脆发动大伙儿,组建农民艺术团。56户人家,男女老少,每家出1人,马苏娥报名参加,开始系统学习侗族歌舞。马苏娥学得快、跳得好,被乡亲们推选为农民艺术团团长。

为让歌舞更贴近乡土本色,在当地文化馆的专业指导下,马苏娥将传统侗族歌谣与日常劳作场景相融合,开展编舞、编词创作。原汁原味的侗族歌舞一亮相,就让远道而来的游客拍手叫好。

农民艺术团打响了名气,枫香坡就有了人气。2007年下半年,在湖北省和恩施市的政策资金支持下,除了基础设施外,鼓楼、寨门、踩歌堂、花桥,这些具有鲜明侗族特色的建筑,也在枫香坡拔地而起。

寨子火起来,眼见游客多了,马苏娥和乡亲们看到了商机,陆续开起了农家乐。寨子里不少农家乐老板娘,就是农民艺术团演员,她们不仅张口就能唱,还做得一手地道的民族特色美食。侗族大歌、民族特色美食、独特的游玩体验,为枫香坡侗寨吸了一大波粉。侗寨更火了,乡亲们的口袋也渐渐鼓起来了。截至目前,枫香坡有农家乐12家,民宿11家,茶叶店铺6家,旅游超市2家,带动就业人数102人。

古村落焕新

直播电商带火家乡经济

芭蕉乡各民族都在用自己的方式,发掘民族特色,绽放光彩。那么,土家族又是怎样传承、发展自己民族特色文化的呢?

在芭蕉乡南河村楸木园,电商主播谢海艳正忙着准备直播用到的食材。2020年初,回到家乡的她注册了抖音号“土家艳子”,凭借接地气的内容收获大量关注,从0粉丝起步仅5个月便涨粉15万。

谢海艳的涨粉秘诀离不开这片世代居住的土家吊脚楼,也离不开吊脚楼里传统的土家族生活。而这里被保护得这么完整,与郑老师有关。80岁的郑从本是芭蕉乡一位退休教师,2005年,他被返聘到乡政府档案室工作,经常进村调研,对乡里的民族历史文化资源,进行搜集和整理。2014年冬天,郑老在南河村楸木园,被一处古吊脚楼群吸引了。没多久,郑老听说,楸木园的吊脚楼要拆除,这可把他急坏了。

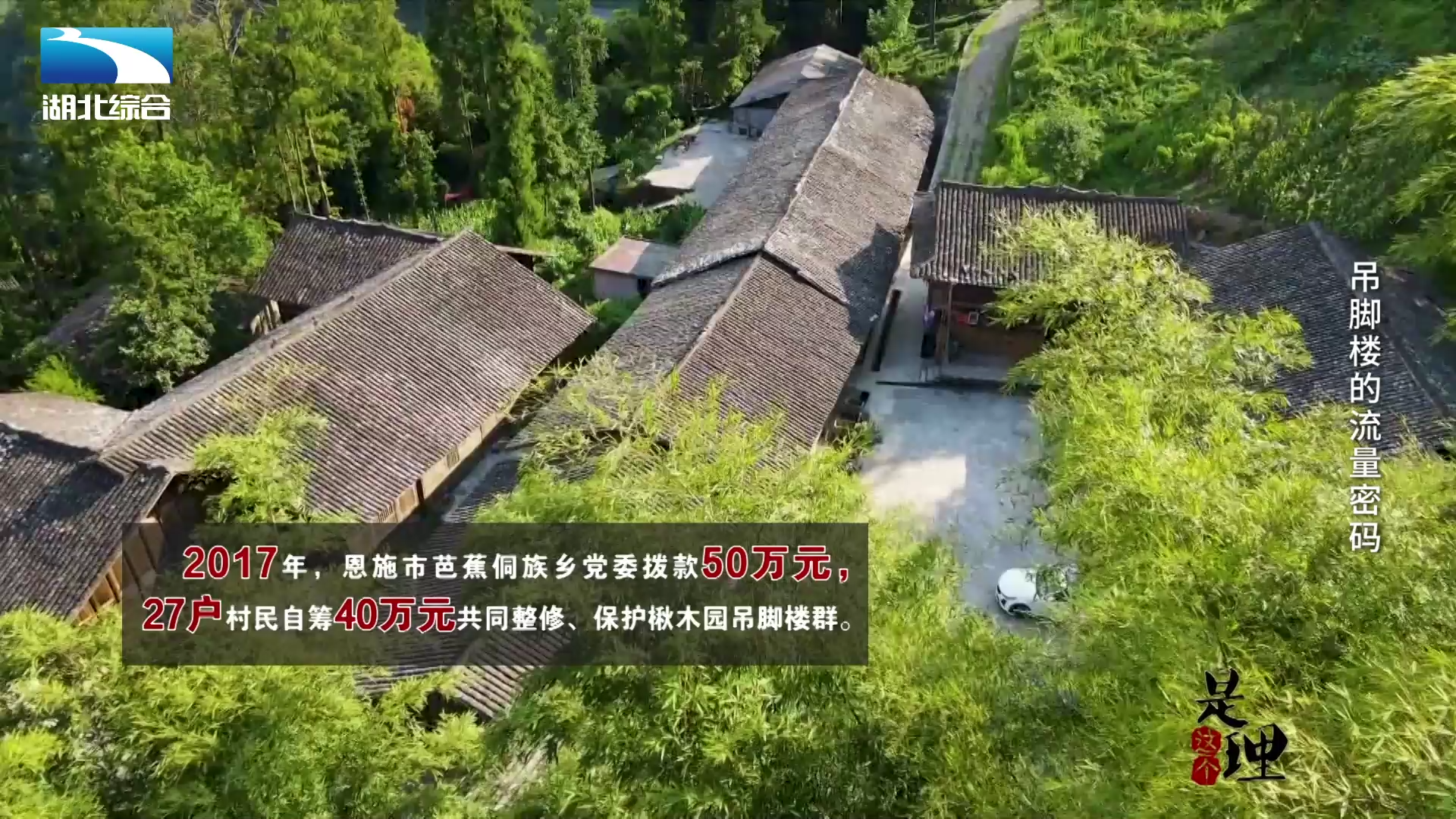

一榫一卯,架起了吊脚楼千年的历史,承载着土家族的建筑智慧,怎么才能保护它们呢?当时,郑老恰巧要为恩施市民宗局拍摄茶园、茶厂等照片,他借助这个机会,将楸木园吊脚楼的照片和情况一并报告上报,仅1个多月就争取到了50万保护资金。2017年,恩施市芭蕉侗族乡党委拨款50万元,27户村民自筹40万元,共同整修、保护楸木园吊脚楼群。此后,郑从本在楸木园整修现场当起“监工”,不准用钢筋水泥,不准动猫眼、老门槛等。整修两个多月后,楸木园保住了,还重新焕发了生机。

深山里这个独具民族特色的古建筑,成了恩施的网红打卡点。住在吊脚楼的谢海艳,用吊脚楼里独具民族特色的生活日常,吸引了大批粉丝,“土家艳子”就这样通过网络,从大山深处飞了出去。为进一步扩大带动效应,谢海艳还收徒传授直播技巧,让更多村民通过网络推广家乡产品。同时,她还与村民合作发展种植、养殖产业,并联合村集体对农产品进行深加工,形成“生产+加工+销售”的产业链。恩施市芭蕉乡南河村通过像“土家艳子”这样的本土网红直播推广,已带动380户村民种植增收50万元。

谢海艳销售的地方特产,除了农户家的,还有村里加工厂生产的。加工厂的负责人谭静今年39岁,也是当地有名的电商网红,她从小就跟着外婆、妈妈学做酱腌菜,有一身制作土家美食的好手艺。最开始,谭静在恩施女儿城开了一家小店,现场制作鲊广椒等恩施土特产,卖给游客。2020年6月,谭静投资400多万元,办了这个食品加工厂。在小马姐姐、土家艳子等本土网红的共同推广下,土家风味鲊广椒,飘向了全国人的餐桌。目前,谭静的加工厂销售额已达600万,带动380多位乡亲就业。

合力筑品牌

文旅融合奏响发展新声

有了侗族大歌、土家吊脚楼这样的非遗IP,又有油茶汤、鲊广椒、恩施玉露这些本土民族特色农产品,该怎样将这些分散的民族特色串联起来,发掘出更大的价值?又怎样让游客乘兴而来、满意而归呢?

2023年,芭蕉乡引入市场主体,联合成立侗情芭蕉文旅有限公司,围绕民族特色文化,打造文旅品牌。其中,马苏娥、谢海艳、谭静和幺妹木木一起,被联合打造成芭蕉乡的“四朵金花”。2024年和2025年两届侗族赶歌会上,“四朵金花”和不少恩施乡土网红齐齐亮相,歌唱自己的家乡。2025年,芭蕉乡第二届赶歌会2天吸引超2万名游客,带动综合收入约200万元。2025年1月至9月,枫香坡侗寨已接待游客33万人次,实现旅游综合收入近2500万元。

据侗情芭蕉文旅有限公司负责人张俊辉介绍,公司将侗寨里的风雨桥、鼓楼、戏楼、非遗体验等元素进行归纳,规划了一条名为洞寨十八景的旅游线路,并在未来3到5年延伸十到二十项非遗,为游客带去更好体验。芭蕉侗族乡副乡长向孟媛表示,将在保护原有民族文化的基础上,持续挖掘与保护非遗技艺,推动其与市场相链接,不断激发民族文化的创新发展,让乡亲们的日子过得越来越红火。

2025年3月17日,习近平总书记在贵州考察时强调,少数民族文化是中华文化不可或缺的组成部分,既要保护有形的村落、民居、特色建筑风貌,传承无形的非物质文化遗产,又要推动其创造性转化、创新性发展,让民族特色在利用中更加鲜亮,不断焕发新的光彩。芭蕉乡中,古老的歌谣在吟唱中焕发时代光彩;吊脚楼下,升腾的人间烟火温暖了远方的乡愁。凭借独特的村寨风光与民俗风情,深山里的各族乡亲,将守着火塘唱大歌的质朴日子,谱写成乡村振兴的动人篇章。

责任编辑:刘浪

融媒体平台建设服务

融媒体平台建设服务 长江云 • 新时代文明实践平台

长江云 • 新时代文明实践平台

大数据舆情中心

大数据舆情中心