不能忘却的纪念 | 伊文思:用镜头见证中国抗日

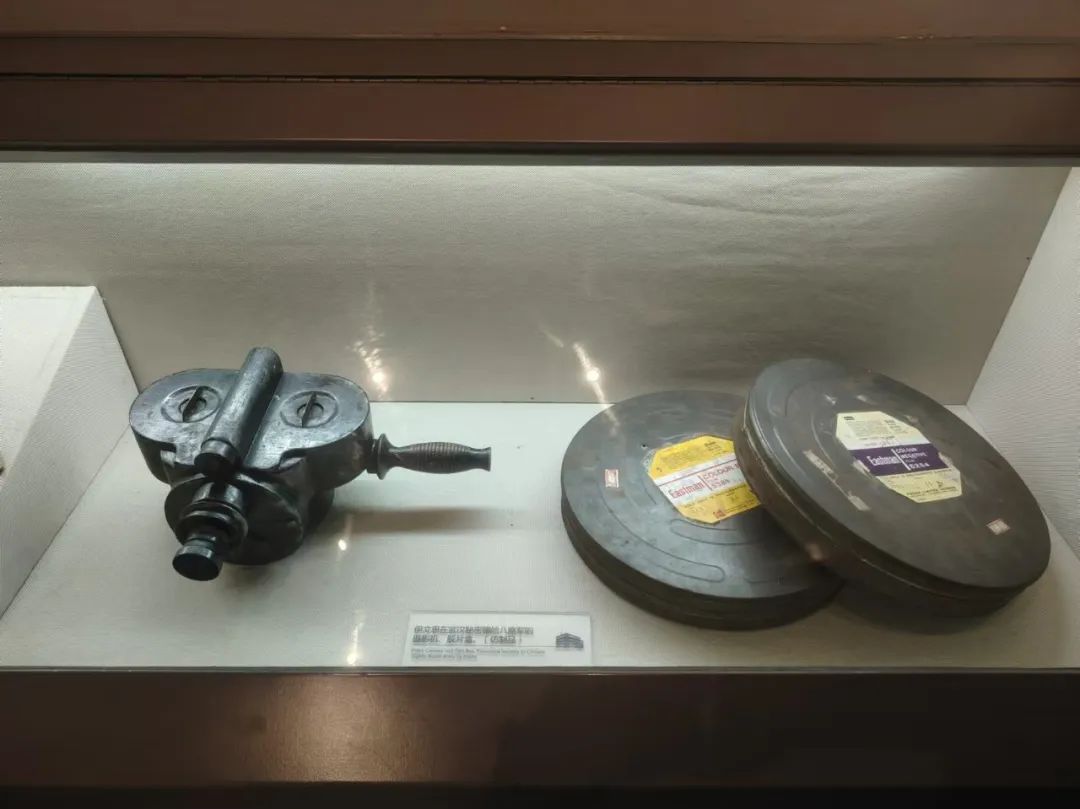

在八路军武汉办事处旧址纪念馆的展厅里,一台泛着温润光泽的 “埃姆”摄影机静静伫立,身旁堆叠的数千英尺胶片仿佛仍凝着战火的温度 —— 这是荷兰电影艺术家尤里斯·伊文思,在抗日战争最艰难的岁月里,留给中国人民的珍贵礼物。它不仅是伊文思与中国跨越数十年情谊的起点,更像一把打开历史的钥匙,轻轻一拧,便能牵出 1938 年武汉街头的烽火记忆。特别策划“不能忘却的纪念”——武汉抗战中的国际友人,让我们一起通过尤里斯·伊文思的镜头,见证中国抗战的真实模样。

1938年的秋天,伊文思将这台能够记录历史影像的摄影机,交给了上海知名摄影师吴印咸,那一刻,他与中国就结下了不解之缘。正是利用这台摄影机,中国在艰苦卓绝的战争年代拍摄了纪录片《延安与八路军》,留下了宝贵的历史影像。

1937年,伊文思奔赴西班牙战场,拍摄了讲述西班牙共和党人对法西斯势力抵抗的纪录片《西班牙土地》,从此,他享誉国际。那时,中国正遭受日本法西斯侵略,日军在南京进行了灭绝人性的杀戮。伊文思对日军的侵略暴行感到愤怒,当即便决定到中国去,为中国拍摄一部纪录片!

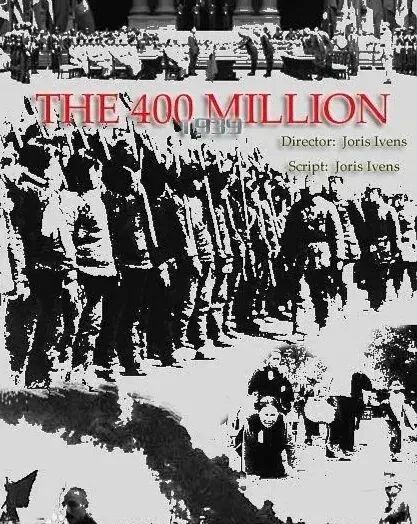

1938年1月,伊文思经香港、广州来到武汉,拍摄了一部反映中国人民抗战的纪录片——《四万万人民》。初到武汉,尽管摄制组活动范围被限定在汉口,但他仍坚持奔赴一线。他突破层层阻碍,前往台儿庄战役前线,在炮火中拍摄了10天,记录下日军飞机轰炸、人民群众抢救伤员的战地镜头。

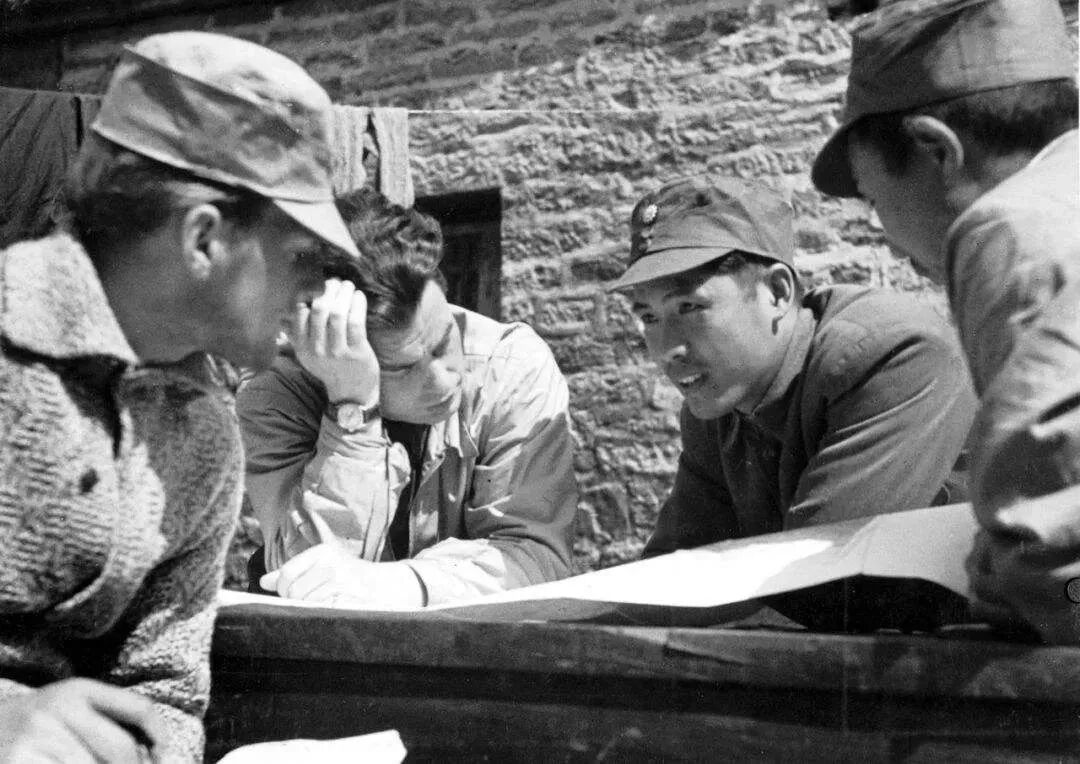

从台儿庄返回武汉后,伊文思想方设法联系上了周恩来,并提出想赴延安拍摄的请求。周恩来同伊文思透彻地分析了当时的局势,伊文思听从周恩来的建议,在汉口拍摄了一组中共代表团研究抗战形势的片段,周恩来、王明、博古、林伯渠、董必武、吴玉章、叶剑英等人悉数出镜。这些素材成为《四万万人民》中最重要的片段,向世界展示了中国共产党领导下的八路军、新四军和解放区人民是如何在敌后抗击日本侵略者的历史场景。

1938年7月,为纪念 “七七事变” 一周年,政治部第三厅发起献金运动。作为抗战初期政治中心的武汉,成为了运动的核心阵地。武汉三镇设 6座固定献金台及流动献金台。献金台上,宣讲者慷慨陈词,献金台前人潮汹涌,中共领导人、抗日战士、社会名流、妇女儿童等各界人士纷纷参与献金。原定三天的活动因民众热情延长至五天,五十万民众捐献金额超百万法币。伊文思用镜头完整记录下这一轰轰烈烈的场面,将其编入《四万万人民》。

1939年3月,经过多方努力,伊文思的纪录片《四万万人民》正式发行,并在美洲、欧洲一些国家先后上映,日本侵略中国的罪行第一次透过西方记者的镜头,传播到世界各地。影片上映后,获得了很大的国际反响,为当时的中国赢得了全世界反法西斯阵营和组织支持和援助,鼓舞了世界反法西斯人民的抗战热情。伊文思将《四万万人民》放映的全部收入用来购买了大量药品,捐赠给抗战中的中国人民。他说,我接触到了中国,中国也触动了我。我拍摄了战争,拍摄了一个在战争中瓦解,又在战火中站起来的国家,我看到了勇敢。

如今,80多年过去,八路军武汉办事处旧址纪念馆中,那台 “埃姆” 摄影机仍完好保存,身旁的胶片似乎仍凝聚着烽火温度。当我们透过展柜,望着这台曾见证历史的摄影机,仿佛还能看到那个高鼻梁、蓝眼荷兰友人,扛着摄像机穿梭在武汉的街头巷尾,镜头对准的是苦难,也是希望,更是跨越国界的友谊见证。

AI红色人物短片《光影战士·伊文思》

更多抗战国际人物故事

请关注《长江新闻号》特别策划

“不能忘却的纪念”

出品:长江新闻号

AI短片制作:湖北广播电视台纪录片部

监制 洪燕

编审 田园 王强 解炜

责编 樊进

剪辑 李海

制作 袁恬恬

融媒体平台建设服务

融媒体平台建设服务 长江云 • 新时代文明实践平台

长江云 • 新时代文明实践平台

大数据舆情中心

大数据舆情中心