刘汉俊 || 抗战前线,那一场未曾谋面的相遇

抗战前线,

那一场不曾谋面的相遇

刘汉俊

电影《八佰》剧照

这是发生在中国抗战期间真实的故事。

1931年,日本军国主义悍然发动九一八事变,占领中国东北全境;1937年又蓄意制造七七事变,发动了全面侵华战争。日本军国主义企图变中国为其独占的殖民地,进而吞并亚洲、称霸世界的野心昭然若揭。

七七事变发生后,驻上海的日本海军加紧备战并蓄意制造事端。1937年8月9日,两名日本军人擅自驾车持枪强闯虹桥机场警戒线,在逃窜中被先后击毙,成为战争的导火索。8月11日下午举行的谈判中,日方代表蛮横地提出中方撤退上海保安部队、撤除所有防御工事等无理要求,遭中方严辞拒绝。日本驻上海第三舰队司令官长谷川清立即命令早已待命的日舰开进黄浦江、长江口岸,并布置全舰队紧急开赴上海待战,同时命令在日本佐世保待命的海军第一特别陆战队等火速开赴上海增援。

中国政府及军队态度坚定、毫不示弱。张治中部得到命令于8月11日当晚九时开进上海,作好战斗准备,第87师、第88师、第22旅火速从常熟、无锡、苏州等地,推进至上海市区附近,箭在弦上,一触即发。

母有难,子来救。国遭劫,兵何寢!8月12日上午,张治中部先头部队迅速进入上海市区,抢占有利地形。8月13日,日军突然发起了对上海的大规模战争,八一三淞沪会战爆发。8月14日,中国政府发表《国民政府自卫抗战声明书》,军委会命令京沪警备部队改编为第九集团军,张治中任总司令,辖三个师一个旅及上海警察总队、江苏保安团等部,担负反击虹口及杨树浦地区日军的任务;驻苏、浙部队改编为第八集团军,张发奎任总司令,守备杭州湾北岸,担负阻击浦东地区日军的任务。8月23日起,日军的大批增援部队从各个方向抵达,双方在罗店、宝山等地展开激战。9月10日,日军兵力增至10万以上,中国军队也持续增援。日军攻占吴淞口及沿江防线后,于9月30日发起总攻,双方以大场为中心展开激烈的争夺战。10月25日,中国军队在大场失守,主力部队受到威胁,准备撤到苏州河南岸。中国军队最高统帅部命令第88师524团坚守四行仓库,掩护主力部队转移。

日本方面,裕仁天皇命令松井石根大将为上海派遣军司令官,指挥第3师团、第11师团等军直属部队进攻上海。而此时的蒋介石还在幻想九国公约签字国对日本进行干涉,但西方国家对中国的要求置若罔闻,中国军队因此延误了撤退时机,下令撤退时又出现了指挥混乱,导致三四十万中国将士拥堵在几条狭窄的公路上,被日军空军狂轰滥炸,损失惨重。大撤退变成了大溃逃,为南京保卫战的失利、日军制造南京大屠杀惨案埋下了隐患。

1937年11月12日,上海最终沦陷。中国方面投入最精锐部队浴血奋战三个月,以巨大牺牲和惨痛代价彰显了抵抗侵略的坚强决心,赢得了国际社会的同情与尊敬,也粉碎了日军“三月亡华”的计划。淞沪会战惊心动魄的三个月,中国军民凝成了一个共识,那就是“纵使战到一兵一枪,亦绝不终止抗战。”

最具标志性的事件,就是前文提到的,国民革命军第9集团军第72军88师524团第一营的“八百壮士”,坚守上海四行仓库的英勇壮举。

对,就是电影《八佰》所表现的那个英雄群体和那一场惨烈的战斗。

编制号称为“一营”,实际上是指挥官高配为副团长谢晋元,营长为杨瑞符;队伍号称八百人,其实只有400人左右,亦有420人、455人、380人、412人之说。谢晋元,广东蕉岭县人,1905年生,1922年考入广州国立高等师范,1925年底转入黄埔军校第四期,1926年10月毕业后参加北伐战争。1935年任第88师补充团中校营长,奉命驻守四行仓库时已是副团长。

我想说的是,这支承担坚守任务的队伍,大部分人是我的同乡,他们来自今天的湖北咸宁及周边地区。

当时的咸宁一带隶属于湖北省第一行政督察区,辖区11个县,范围覆盖过去的咸宁行署各县,区专署设在蒲圻县,即今天的赤壁市,我的家乡。这些官兵原属通城保安大队,许多人来自过去的咸宁、嘉鱼、蒲圻、通城、崇阳、通山等各县,以及今天的湖北随州、监利等地,还有一些人来自外省,士兵中通城人最多。淞沪会战之前,这支保安大队被调到蒲圻训练,后转武汉集训,编入湖北省保安五团。集训数天后,他们奉命开赴上海,被补充到88师524团第一营。能找到姓名、亲属,属于今天赤壁籍的士兵中,有中伙铺的田际钿、邓才福、吴炳元、刘炳秋,杨家岭的任胜祖、谢邦银,黄龙八蛇畈的任贤清、吕国斌,羊楼洞的余长寿,车站的江尚阶、罗通海,琅桥的何寿山、罗通国,随阳的陈文山、雷炳林,斗门桥的李昌生,神山的邓贤青,宋家河的温泰山,蒲圻城关的刘秀亭,团山的张其发,新店的周大发,等等。

他们有共同的特点,都是新兵,刚学会打枪,没有上过战场。

四行仓库,位于上海苏州河北岸,是民国时期上海的金城、大陆、盐业、中南等四家银行储蓄会的堆栈。建于1931年,是一座宽64米、深54米、高25米的六层楼房,钢筋水泥结构。仓库的东南两面,毗邻公共租界,租界里居住着受到保护的英美俄等国侨民及部分中国人,以及外国驻沪机构。

电影《八佰》剧照

谢晋元接到命令后,立即致函师长孙元良:“在未完成任务前,决不轻率息忽;待任务完成后,决作壮烈牺牲以报国家”,表达了与日寇拼死一战的决心。面对日军强大的攻势,在上海保卫战十分被动、中国军队主力部队不得不撤出上海的情形下,中国军民士气已降至低谷。四行仓库保卫战被视作一场“丢卒保车”、注定要失败的绝命之战。

1937年10月26日深夜,谢晋元率官兵悄悄进驻四行仓库,这里曾是第88师的师部。他命令一营各连清点人数造好名册上报,以备牺牲后按名单抚恤家属。谢晋元知道,他们的对手,是日本陆军大将、日军上海派遣军司令,后来制造了南京大屠杀惨案的松井石根,以及他亲自指挥的日本王牌军第三师团,凶多吉少,活的希望渺茫。但凶残的敌人,吓不倒有血性的中国人和保家卫国的中国军人,拖住敌人就是胜利。

10月27日午后,四行仓库攻守战打响。日军以多出中国兵力十倍的架势向中国阵地发起进攻,许多小战士是第一次见到真正的日军,第一次开枪射击敌人,但“八百壮士”顽强坚守、浴血奋战,打退了敌人的一次次进攻。10月28日清晨,十几个日军士兵偷潜至四行仓库墙下,企图埋炸药炸开铁门和墙壁,狡猾的日军用两块大铁板做掩体,火力不能直接到达。紧急关头,中国守军、21岁的敢死队队员陈树生身捆数枚手榴弹,从五楼纵身跳下,拉开导火索后立即钻进掩体,与敌人同归于尽。当年只有14岁的上海作家沈寂,家住新闸路口,隔苏州河就是四行仓库,目睹了这悲壮的一幕:“用望远镜观望,亲眼目睹,一位战士全身挂满手榴弹,从空中跳下,炸死日军。这些惨烈的战斗场景,我终生难忘,应永载抗战史册。”山河破碎,家国遭难,血性男儿只能以命相拼。

有血性的,不止是中国男儿。由于进驻时匆忙,部队没有携带当时的国旗和军旗,为鼓舞士气,谢晋元希望得到一面国旗。消息传到苏州河对岸,上海商会的爱国企业家迅速赶制了一面大大的国旗,由勇敢小姑娘杨惠敏送到四行仓库。10月29日凌晨,这面旗帜在被打得千疮百孔的四行仓库的屋顶升起,显示出中国守军要与日本侵略者死战到底的决心,目睹这一幕的许多中国人,流下了悲壮的眼泪。杨惠敏是江苏镇江人,曾于中央技艺专科学校暨中山大学体育系求学,1937年加入上海童子军战地服务团。她冒死献旗的壮举,登上了上海各大小报纸的头条位置,轰动了当年的上海滩和国内外,极大地鼓舞了中国抗战的民心士气。

杨惠敏与将士们合影

面对日军飞机、坦克、大炮更猛烈的轰炸,“八百壮士”坚贞不屈,誓与阵地共存亡,为主力部队转移赢得了时间。10月31日,由于寡不敌众、孤立无援,且掩护任务基本完成,“八百壮士”奉命冲出重围,退入英国租界内。至此,他们已坚守了阵地四个昼夜,击退日军数十次进攻,消灭日军200多人,整个战斗中无一人退却、逃跑。日军司令松井石根原以为四行仓库的中国军队至少有一个旅、二三千人的兵力,当获悉重创他的第三师团的中国守军仅有400人时,面露尴尬。

“八百壮士”的英勇表现,令日军看到了中国军队的勇敢顽强,让世界看到中国人民的抗战决心,也为国际社会“九国公约会议”的“同情”并调停干预侵略者的行径,争取了时间和主动。这也是蒋介石留在上海棋盘上的一粒棋子,但这粒“棋子”宁碎不移,坚持到了最后一刻。

撤退出来的壮士很快落入了西方列强之手,被解除武装的中国军人被限制在西方国家秘密设置的“孤军营”,达四年之久。随着形势的变化,日伪日趋猖獗,汪伪政权看中了谢晋元及所部的抗战精神在中国军队中的影响力,汪精卫多次下令劝降谢晋元,汪伪政权二号人物陈公博亲赴孤军营劝降,以“陆军总司令”一职相诱惑,结果受到谢晋元“你们是狗汉奸”的怒骂,委任状当场被谢晋元撕了个粉碎。不幸的是,1941年4月24日清晨,谢晋元被汪伪汉奸收买的郝某等四个叛徒刺杀,不幸牺牲,时年37岁。一代英雄没有倒在侵略者的枪口下,却死在了汉奸的刀下。谢晋元遇害的消息传出后,举国震惊,上海10万民众前往瞻仰遗容,表达崇敬之心。谢晋元被通令嘉奖,并被追晋为陆军少将。毛泽东赞誉“八百壮士”为民族典型。

“八百壮士”的幸存者后来陆续落入日军之手。慑于壮士们在中国人民心目中的地位和他们在国际上的巨大影响力,日军一直不敢轻易下毒手,但将他们陆续分散押解到诸暨、杭州、南京做苦工,一些人被塞在船上送往新几内亚、澳大利亚等地做劳工,不少人被日军虐待致死。其中也有一部分人成功地逃出魔掌,有的加入了新四军抗日游击队,有的到了重庆安全区,有的参加了中国远征军赴滇缅作战,有的解甲归田回到家乡。也有一些人留在上海,在谢晋元团长遗孀凌维诚的帮助下,在大达码头从事搬运工作,自食其力。

有一位“八百壮士”中的幸存者,是我的家乡赤壁中伙铺烟墩村的人。

他叫田有收(1918年—1998年),又名田际钿。对,就是电影《八佰》中那位大声自报姓名的“田际钿”的士兵,当时是524团一营一连三排中士。1942年秋,田际钿等36名战友被日军押解到澳大利亚的一个荒岛上服苦役,过了两年生不如死的生活,终于有了逃出的机会。1946年12月,田际钿辗转上海回到家乡赤壁,从此在家务农,他当年的英雄事迹陆续被人们知道。一位乡贤告诉我,田际钿是他的表叔,小时候听他唱过谢晋元团团歌,他一直用红布包裹着524团的团徽,常放在胸前的口袋里。1998年10月,田际钿老人在家乡去世,享年80岁。

之后的2010年12月,“八百壮士”的最后一位幸存者,祖籍湖北随州、当年的524团一营一连一排排长杨养正,在重庆去世,享年96岁。

青山有情埋忠骨,八百壮士方犹在。

新中国没有忘记他们,中国人民没有忘记他们。

2014年9月1日,经中共中央、国务院批准,中华人民共和国民政部公布《第一批著名抗日英烈和英雄群体名录》,谢晋元等八百壮士和所在(1937)国民革命军陆军第9集团军88师524团,被追认为英雄群体。

这里,还要讲另外一个故事。

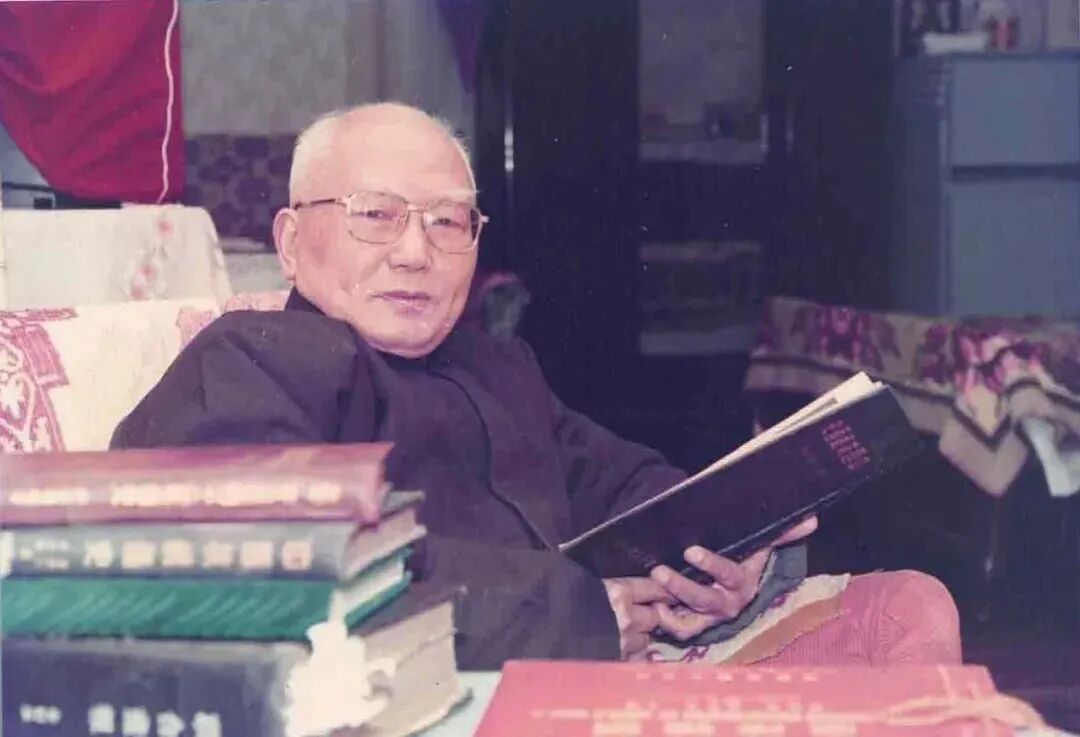

在四行仓库抗击日军最紧张的时刻,524团一营的咸宁籍乡亲们完全想不到,当他们屏住呼吸瞄准射击侵略者的同时,不远处有一位戴眼镜的文弱书生紧盯着他们的英勇壮举。他的怀里抱着的不是枪,而是照相机。他的名字,叫舒宗侨,战地记者,蒲圻人,即今天的赤壁人。

他们未曾谋面,却在抗日的战场上相遇。同为家乡人,同为中国人,他们的心聚在一起,热血流在了一起。

舒宗侨,今赤壁杨家岭人。1932年考入上海复旦大学新闻系,是中国最早的新闻科班出身的记者之一。1935年到1937年10月,他担任上海《立报》记者;1937年10月到1939年9月,他受聘担任苏联共产党新闻机构塔斯社的记者,积极向国际社会报道中国的抗战的消息,采访过毛泽东、周恩来、朱德、李宗仁、张自忠、冯玉祥等重要人物,与邵力子、戈宝权、范长江、斯诺、爱泼斯坦、史沫特莱等文化名流有工作交往。1938年12月,舒宗侨寻访红军走过的长征路,到达了泸定桥,不久被国民党军统特务抓走关押了5个月。1941年冬,应章益校长和新闻系主任陈望道的邀请,舒宗侨到复旦大学新闻系兼课任教,新中国成立后在复旦大学任教,直到1986年退休。2007年3月,这位“中国新闻教育界最年长的教授”在上海逝世,享年94岁。

抗战期间,舒宗侨以文字和摄影为武器,投身民族解放斗争,他写作和拍摄了大量作品,主办进步报刊,冒着被逮捕、暗杀的危险,在上海国统区公开报道中国共产党领导抗战的主张和功绩。首战平型关、夜袭阳明堡日空军基地、太行山击毙“名将之花”、挺进江南、开展百团大战、冀中平原连战连捷等图片资料,通过舒宗侨和同仁之手,扩大了在全国和全世界的影响。

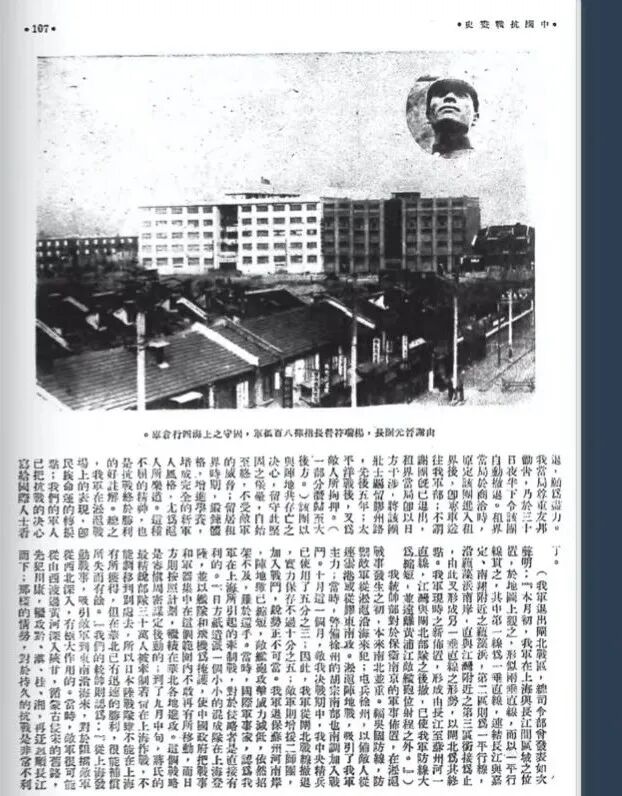

图中右上为谢晋元团长照片

图中照片说明为:由谢晋元团长、杨瑞符营长指挥八百孤军,固守之上海四行仓库

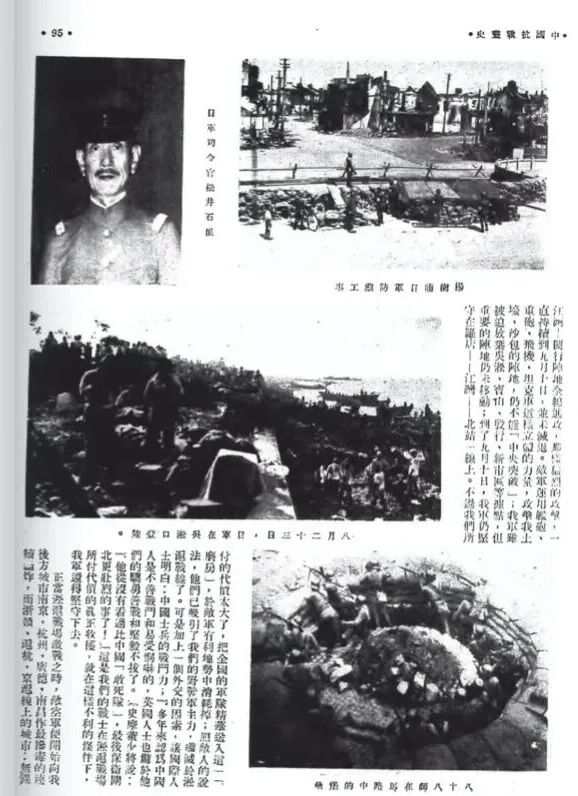

图中照片说明

右上:杨树浦日军防卫工事

左上:日军司令官松井石根

中间:8月23日,日军在吴淞口登陆

右下:88师在马路中间的堡垒

左下文字:让国际人士明白中国士兵的战斗力。“多年来认为中国人是不善于战斗和易受恫吓的,英国人士也惊于他们的骁勇善战和坚毅不拔了”,史摩莱少将说,他从没有看过比中国敢死队最后保卫闸北更壮烈的事了。

淞沪会战期间,舒宗侨正在上海,担任《立报》记者和塔斯社记者,时刻关注着战况。著名报人曹聚仁此时也在报道四行仓库的情况,还冒险住进了四行仓库二楼。他们亲临现场对上海四行仓库保卫战的报道传遍了世界。后来二人共同编著出版的《第二次世界大战画史》《中国抗战画史》《二次大战照片精华》《学生解放运动画史》等,为中国抗战史、人类战争史、世界反法西斯运动史留下宝贵资料,其中不少作品成为传世经典。1948年8月中旬,国民政府在上海审讯日本战犯冈村宁次时,审判长面前就放着他们编辑出版的《第二次世界大战画史》《中国抗战画史》两本刊物,其中许多照片成为日军侵略中国的铁证。

舒宗侨是历史的见证者。

前文说到,当年谢晋元副团长希望得到一面国旗,后来悬挂在了四行仓库的顶上。这是历史的真实,极大地振奋了国威军威。这面国旗是小姑娘杨惠敏冒着生命危险送到四行仓库,当面交给谢团长和杨营长的。但回忆送旗的过程,出现了多个版本。上海中医陈存仁在《抗战时代生活史》回忆道:“突然一名女童子军杨惠敏,很勇敢地用油布包了一面大国旗,在枪林弹雨之下,跳入苏州河,泅水到达对岸。把她带的一面国旗送入国军手中。”而一位英国工程技术人员回忆:“当时连接苏州河南北两岸有一根直径达75厘米的管道,是他亲自带着杨惠敏通过管道爬行到对岸的”,这段回忆被英国记者海默写成消息稿,配上了杨惠敏的照片,刊登在当时的《时代周刊》上。

而根据曹聚仁、舒宗侨合著的《中国抗日画史》中记载,“女童军杨惠敏送国旗不是游苏州河过去,而是经由隔壁大楼凿开的墙洞过去的。”杨惠敏事后在武汉发表的《自述》中回忆说:“当我负着神圣的使命走到垃圾桥附近时,被一英军阻止了。经我多番辩论后,我终于在这英兵的许可之下爬过了铁丝网,随又匍匐在地,爬过了许多沙包堆,约二小时之久,我终于爬到了四行仓库,将国旗献给了谢团副和杨营长”,这两种说法有较高的可信度,而且能前后衔接。

历史的潮水铺天盖地,人们只会记住浪头的趋势、潮头的精彩,瞬息万变的浪涌的细节和漩涡的形状,可以留给大海去回忆。

记者也是战士,是历史的见证者,是精神、意志、力量的记录者。据赤壁市文史工作回忆,1987年,舒宗侨教授把自己珍藏了50年的照片胶卷,寄赠给了家乡赤壁留存。

“八百壮士”和舒宗侨的故事,让我为家乡而自豪。

他们,都是书写历史的英雄。

谨以此文

敬献给家乡成千上万的抗日英雄们!

敬祝我们的祖国,国泰民安,山河无恙,繁荣发展!

融媒体平台建设服务

融媒体平台建设服务 长江云 • 新时代文明实践平台

长江云 • 新时代文明实践平台

大数据舆情中心

大数据舆情中心