不能忘却的纪念 | 白求恩:跨越国界的医者仁心

在中国人民抗日战争中,有一群不同信仰、不同肤色的国际友人跨越山海来到战火纷飞的中国。在世界反法西斯东方主战场,他们与中国人民一道写就了正义战胜邪恶、光明战胜黑暗、进步战胜反动的壮丽篇章,他们的感人事迹和崇高品格永远铭记在中国人民心中!在纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年之际,《长江新闻号》推出特别策划“不能忘却的纪念”,一起来缅怀武汉抗战中的国际友人。今天推出第一集——《白求恩:跨越国界的医者仁心》。

1938年的武汉,长江浊浪翻滚着硝烟,街头的“保卫大武汉”标语被炮火熏得斑驳,却依旧像挺直的脊梁,支撑着千万军民的抗争信念。当白求恩背着鼓鼓囊囊的医疗器械包,出现在汉阳显正街高隆庞修女会诊所时,中国医护人员的眼中瞬间燃起了希望。他们早从战友的口中听过这位“会做手术的外国英雄”,此刻亲眼见到他高鼻梁上架着的圆框眼镜、沾满旅途尘土却依旧整洁的白大褂,仿佛见到了能为前线伤员带来生机的“及时雨”。武汉也成为白求恩援华抗战的起点。

在武汉的一个月零两天里,白求恩争分夺秒救治伤员,在物资极度匮乏的条件下,创造了7天完成100多台手术的生命奇迹。1938年的武汉正值日军轰炸高峰期,街道满目疮痍,空气中弥漫着焦土和血腥味。但白求恩没有退缩,而是在炮火中践行医者使命:他在汉阳西大街采购药品和医疗器械,抢救炮火中受伤的军民。

白求恩在武汉的日子里,不仅是救死扶伤的医生,更是毫无保留的“老师”。他发现中国医护人员缺乏系统的战地救护知识,于是,他利用手术间隙,在医院的空地上办起了“战地救护培训班”。为适应战地需求,他还发明了可拆卸的移动手术台,取名为“卢沟桥”,在极端条件下挽救了众多生命。

武汉市第五医院主管药师、白求恩纪念馆讲解员蔡莹玥向记者介绍:这个马背上的药驮子,旁边各有若干小格;小抽屉打开,里边可以存放药品、医疗器械。最关键之处在于:把上面的木板打开,再横搭一块木板,它就成了一个移动的手术室、手术台。

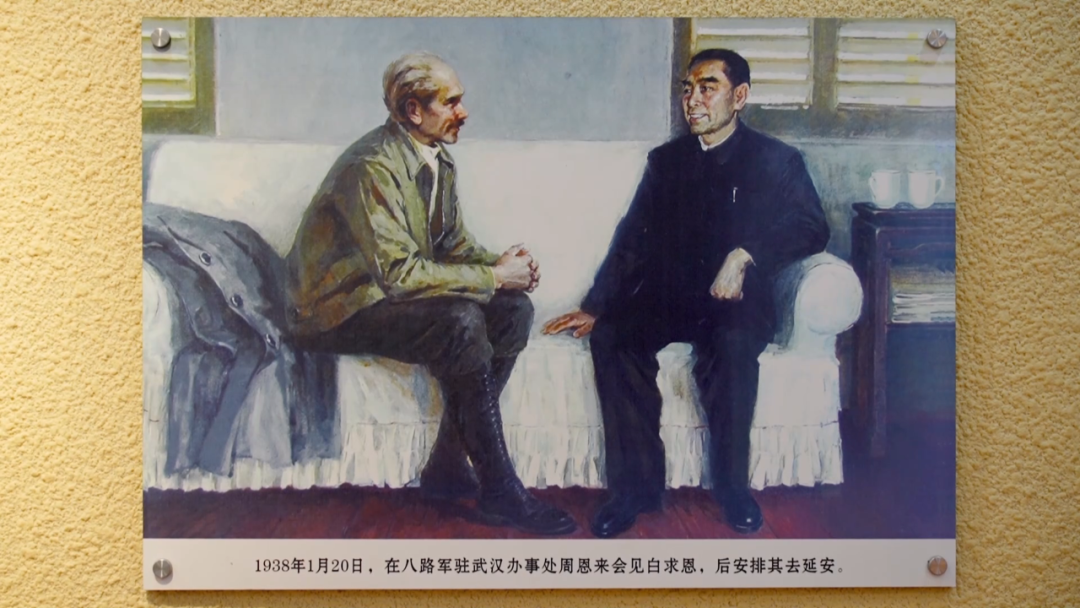

1938年1月20日,周恩来等中共领导人在八路军武汉办事处接见了白求恩大夫,周恩来向他们介绍了中国的抗战形势和武汉时局,表达了共产党的抗日持久战战略和游击战策略,重点说明了八路军抗日斗争和缺医少药的真实困难,期待白求恩到前线发挥外科医生的重要作用。不久后,八路军总部军医处处长姜齐贤因公来汉去看望白求恩,白求恩激动地握着姜齐贤的手说:“请转告周恩来同志,尽快安排我们北上吧!到延安去,到前线去!我们不能面对着敌人的残暴静坐旁观,更不能看着自己的阶级兄弟在流血牺牲而不走上前线!”1938年2月22日,白求恩一行离开武汉,穿越豫、晋、陕三省,在战火纷飞中,经过一个月的艰苦跋涉,医疗队终于到达延安,继续他的救死扶伤之路。

八路军武汉办事处旧址纪念馆馆长周静告诉记者:当时,不仅白求恩,一大批国际友人也都曾在武汉,从事抗日宣传与救助工作,为抗战的最终胜利作出了卓越贡献。

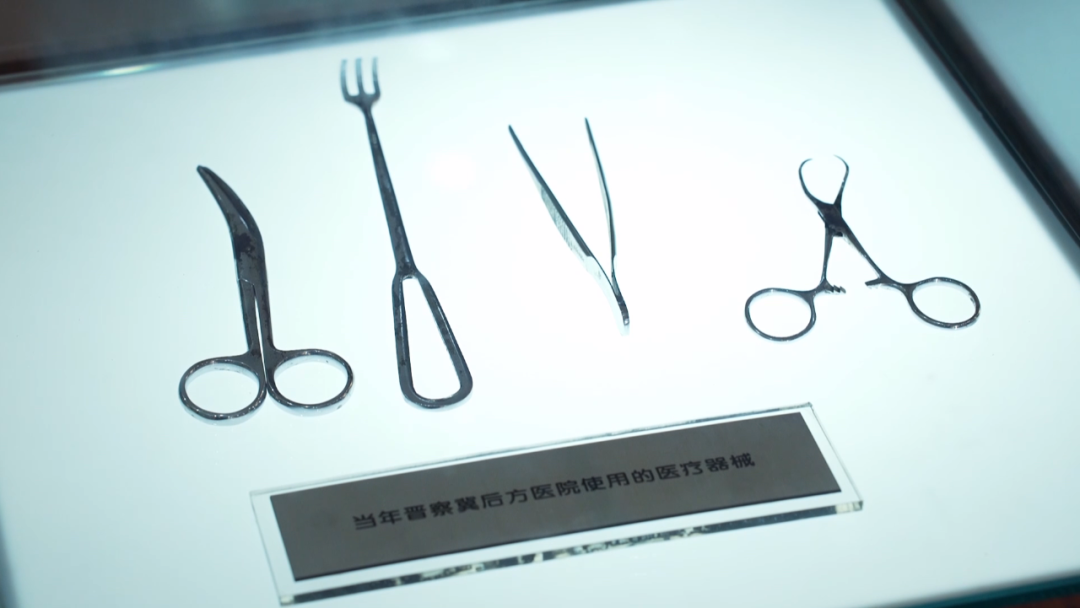

80年过去了,武汉早已不再是当年那座硝烟弥漫的城市,长江两岸高楼林立,街头巷尾充满了烟火气。但白求恩的故事,依旧在中国大地上代代相传;白求恩精神成为了中国人民心中“国际友谊”与“无私奉献”的象征。现在的武汉市第五医院正是当年白求恩在武汉开展战地救护的旧址,院内的白求恩纪念馆里陈列着复刻的他当年使用过的手术剪、止血钳,以及记载着他在医院工作点滴的老医护人员回忆录手稿。

有一张图定格了这样的画面:白求恩站在“汉阳树”下,争分夺秒地抢救伤员。画面中,白求恩高挽衣袖,十分专注。纪念馆外,那棵540余岁高龄的“汉阳树”一直默默矗立,见证了1938年武汉抗战时期的烽火。这棵古树不仅目睹过白求恩大夫的救死扶伤,更见证着永远常青的白求恩精神。

更多抗战国际人物故事

请关注《长江新闻号》特别策划

“不能忘却的纪念”

出品:长江新闻号

AI短片来源:湖北广播电视台纪录片部

监制 洪燕

编审 田园 王强 解炜

责编 王沁梓

剪辑 吕世通

制作 黎梦莹

融媒体平台建设服务

融媒体平台建设服务 长江云 • 新时代文明实践平台

长江云 • 新时代文明实践平台

大数据舆情中心

大数据舆情中心