随州曾都:走进红色地标 传承红色基因

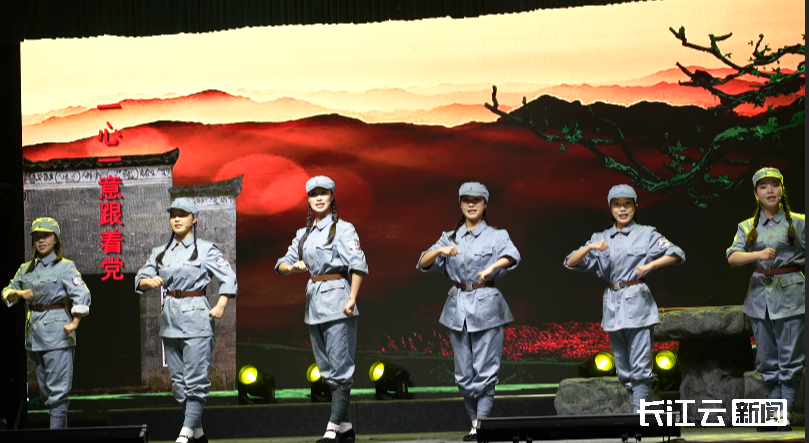

松柏凝翠,红旗猎猎。8 月 29 日,随州市洛阳镇九口堰新四军第五师革命旧址纪念馆门前人头攒动,一场以 “缅怀革命先烈、传承红色精神” 为主题的烈士事迹宣讲活动在此举行。电影《小花》原型、黄春庭烈士之女黄延安,孙志盖烈士长孙孙兆卫亲临现场,与自发前来的数百名群众共同追忆抗战岁月,感受先烈们的光辉足迹。

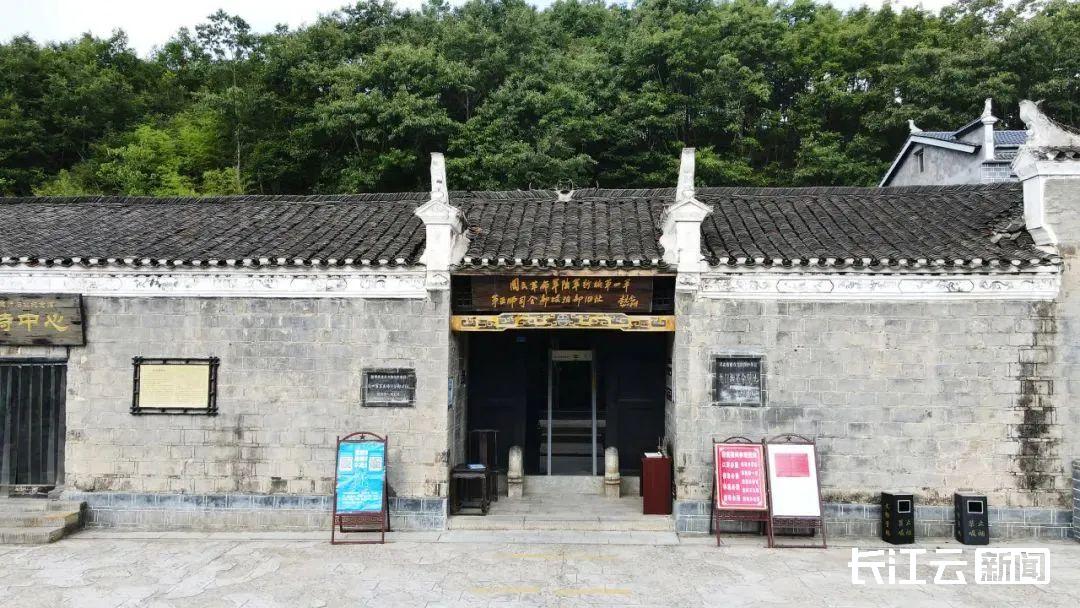

九口堰新四军第五师革命旧址,是全国爱国主义教育示范基地、国家国防教育示范基地、全国重点文物保护单位。1939 年 12 月,李先念率领鄂豫挺进纵队进驻此地,开辟随南白兆山抗日根据地,1941年4月10日,在九口堰举行了隆重的整编誓师大会,新四军第五师正式宣告成立,成为鄂豫边区抗日的重要力量。如今,这片红色热土成为连接历史与当下的纽带,让英雄故事在新时代焕发生机。

烈士亲属忆先辈 86岁黄延安诉思念

“这就是我的父亲,我从没见过他一面,但是我从来没有责备过他,她是我心中的英雄……” 活动现场,86 岁的黄延安老人在亲人的搀扶下,缓缓走到红色流动宣讲车前。她颤抖着抽回搀扶的手,声音哽咽地将藏在岁月里的故事向在场群众娓娓道来。

她的父亲黄春庭烈士 1904 年生于湖北仙桃,1933 年入党,曾参加长征。1941 年,新四军第五师在随营军校基础上成立抗日军政大学第十分校,黄春庭任副政委。1940 年,他调任纵队二团政治委员,为快速奔赴抗日前线,与妻子吴敏忍痛将不满周岁的女儿黄延安寄养农户家中,这一别竟成永别。

“从我记事起,就没见过我的爸爸,妈妈也只见过两次面,他们的故事都是妈妈和旁人讲给我听的。父亲为了国家舍弃小家,我如今回到他战斗过的地方,就是想替他看看这片他守护过的土地。” 黄延安的话语,让现场不少群众红了眼眶。

皖南事变后,新四军豫鄂挺进纵队整编为新四军第五师,随营军事学校改为抗日军政大学第十分校,黄春庭任副政治委员。1942年1月,国民党顽固派进犯鄂豫边区,在白兆山胡家河保卫战中,黄春庭不幸牺牲。

烈士长孙谈传承 孙兆卫:幸福生活来之不易,精神要代代传

“站在爷爷曾奋斗过的土地上,回顾百年历史,我更明白今天的幸福生活太不容易了!” 孙志盖烈士长孙孙兆卫看着宣讲员讲述爷爷抗战的故事,红了眼眶。

孙志盖1936 年组建 “黄学” 自卫队护乡,1938 年投身新四军,将自家宅院改作县委办公地,散尽积蓄支援抗战,还送两个儿子参军。1941 年随南大旱,时任副县长的他捐出家中二十石存粮,带领群众插秧、烧木炭渡难关;皖南事变后,他率队奇袭敌物资站,即便妻子遭拷打、长子孙文虎牺牲,仍坚守革命岗位,1950 年不幸牺牲。

“再次听了爷爷故事,心里非常悲痛。作为烈士后代,我们责无旁贷要传承好烈士精神,发扬光荣传统,让更多人知道和平的珍贵。” 孙兆卫说道。

“总书记说‘一个有希望的民族不能没有英雄’,今天听了这些故事,我深受触动。” 随州市曾都区洛阳镇九口堰村党支部副书记代虎在接受采访时表示,作为党员,未来将以烈士精神为指引,发挥优良传统,把九口堰这个 “红色村庄” 建设得更宜居、更富裕,让这片红色土地焕发新活力。

“我们通过流动宣讲车把红色故事送到基层,让更多群众就近感受英雄精神。接下来,还将开展为期十天的系列纪念活动,包括红色电影下乡、革命故事分享会、旧址研学等,让红色基因融入更多人血脉。”随州市曾都区委宣传部办公室主任聂湘根介绍。

(长江云新闻记者 周科屹 通讯员 张立 编审 雷少军)

融媒体平台建设服务

融媒体平台建设服务 长江云 • 新时代文明实践平台

长江云 • 新时代文明实践平台

大数据舆情中心

大数据舆情中心