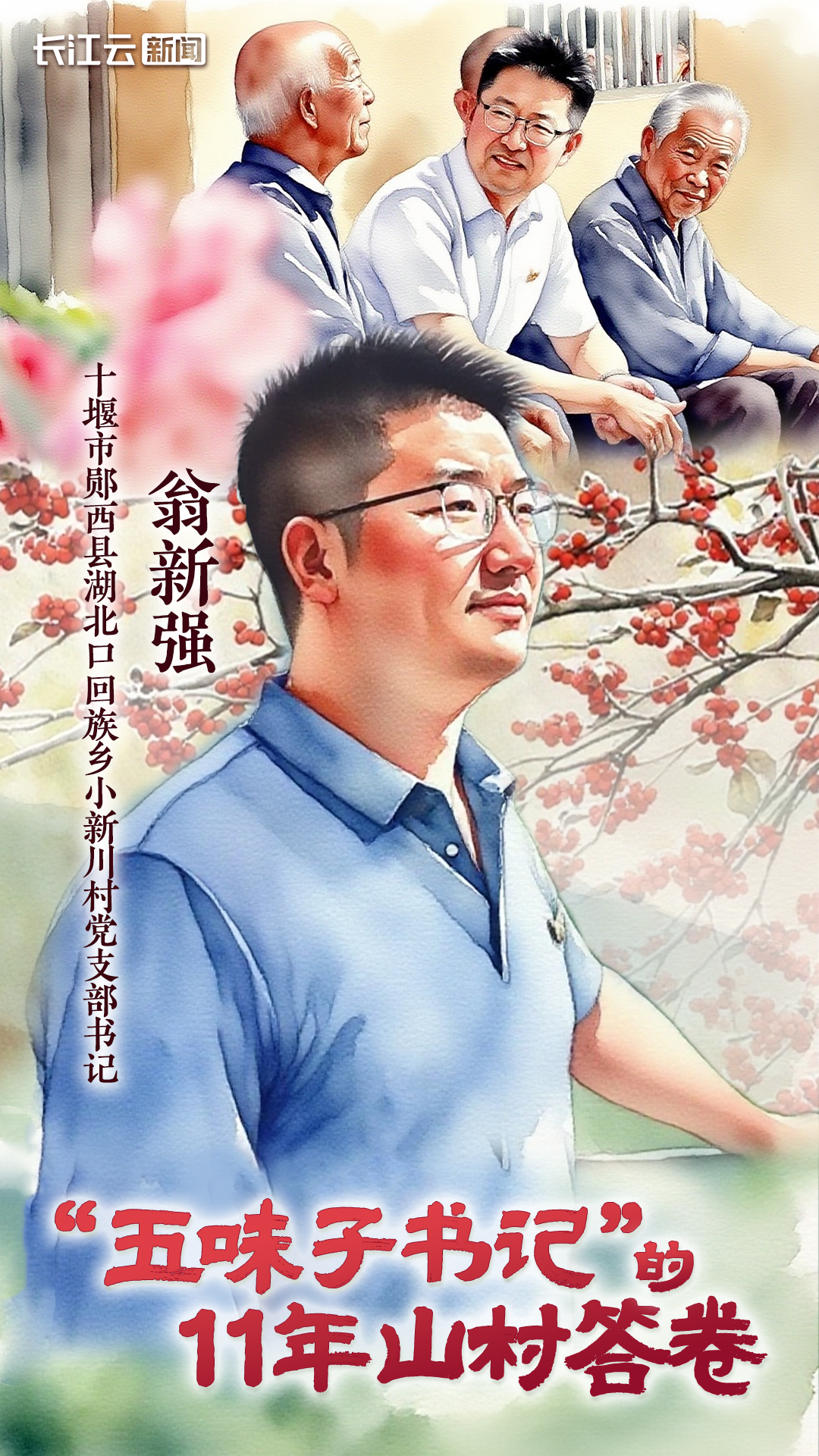

翁新强:“五味子书记”的11年山村答卷

在鄂陕边界的秦巴山深处,有一个曾因闭塞贫困而鲜为人知的小山村——湖北省郧西县湖北口回族乡小新川村。

如今,这里产业兴旺、村容整洁,红色文化与绿色生态交相辉映。这一切变化的背后,离不开村党支部书记翁新强11年的坚守与实干。

01

8月14日,阳光炙烤着秦巴山,海拔1799米的小新川村却透着几分清凉。中药材基地里,五味子藤蔓在微风中轻摇,翁新强正凑上去查看果实长势,手指拂过叶片时,裤脚沾着的泥土簌簌落下。“今年这旱情虽猛,但咱们修的蓄水池顶用,果子保住了不少。” 他抬头对身边的村民笑着说,声音里带着几分欣慰。

这个皮肤黝黑、总爱往田间地头跑的村支书,已经在这片深山里扎根超过十年。2014年,27岁的翁新强做出了一个让许多人不解的选择:放弃大城市年收入27万元的高薪职位和发展机遇,不顾家人反对,回到平均海拔1020米、穷困偏远的家乡小新川村。2015年,他成为了一名大学生村官。

彼时的村庄,因为偏远、贫困,乡亲们的日子并不轻松。第一次和村“两委”干部坐下来商议工作时,翁新强就默默拿起了笔记本——这是他到村后写下的第一份工作记录。走访中,他带着1200份调查问卷,走遍全村18.9平方公里的山坳,踏遍7个村民小组,和56名党员、群众代表促膝长谈,170余条发展建议渐渐勾勒出村庄的痛点:大家最愁的是挣钱没门路,最苦的是山路难行,最怕的是生病看不起,最忧的是孩子读书负担重,最急的是危房住得不踏实。

“我们来不是想做什么,而是父老乡亲需要什么。” 翁新强把这些“心头事”一条条记在笔记本上,“挣钱难、出行难、看病难、读书贵、住房危”这“民生五问”,从此成了他靶向攻坚的坐标。靠着这份扎根基层的诚意,村党支部渐渐成了群众信得过的“主心骨”。

02

产业是乡村振兴的根基。翁新强结合小新川村海拔高、温差大的特点,盯上了五味子种植。为学技术,他专程跑到黑龙江省铁力市,在田间地头埋头学了一个半月,把选种、浸种、催芽等细节摸得门清。回村后,他最怕群众“怕风险、怕亏本”,于是定下“保价收购 + 免费培训”的规矩:给308户贫困户免费送种苗,请专家到地里手把手教技术。

过去十年间,翁新强靠这些“五味子”,累计带动湖北口回族乡以及周边地区,两省三县60多个村,1043余户群众发展五味子基地5000余亩,带动700余户群众脱贫致富,户均增收1.2万元。但今年的连月干旱,让“五味子”减产一大半。紧急关头,翁新强带领村民开凿蓄水池,启动河道综合治理工程。眼下,新筑的堤坝已初具雏形。

如今,村集体经济从零提升至30.8万元,人均收入翻番,达1.97万元。

03

“路难走、水难喝”曾是小新川村的痛点。翁新强到处跑项目,争取资金,拓宽升级了29公里通村路,新建硬化了21公里组级路、院落路、产业路;100余万元改造的供水管网和8座蓄水池,让全村人都喝上了“放心水”。

村里的“一老一小”更是他的牵挂。500余万元教育资金注入后,新川中心小学建起了新教学楼、食堂,280 名留守儿童实现“家门口上学”;村级养老照料中心升级后,22名独居老人每天能吃上热乎饭,有人贴心照料。他还想出“文明家庭积分制”,把垃圾分类、环境整治纳入评分,让18个柴火间变整齐了,47处乱堆点成了小花坛,村民从“要我参与”变成“我要参与”。

更令人称道的是,翁新强擦亮了村庄的“红色名片”。他带着党员群众义务修缮中共鄂豫陕省委旧址,建起“中原突围小新川会议旧址纪念馆”和5公里红色文化长廊,让小新川村成了“全国红色美丽村庄”试点。三条红色研学线路串起绿色产业,游客来此看红色遗址、吃农家菜、带山货走,红色基因活了,村民腰包也更鼓了。

11年过去,翁新强先后荣获“全国扶贫先进个人”“全国向上向善好青年” 等称号,而小新川村早已从“穷山沟”蜕变为“产业兴、百姓富、生态美、风气正”的先进村。

正如翁新强所说:“只要乡亲们觉得我们干了实事,就够了。”

这份扎根深山的坚守,正是一名共产党员对“为民初心”最生动的诠释。

(长江云新闻记者 胡禹 张龙 编辑 桂亮 美编 王子煊)

社会保障

社会保障 交通出行

交通出行 公积金

公积金 公安服务

公安服务 职业资格

职业资格 医疗健康

医疗健康 市场监管

市场监管 法律服务

法律服务

融媒体平台建设服务

融媒体平台建设服务 长江云 • 新时代文明实践平台

长江云 • 新时代文明实践平台

大数据舆情中心

大数据舆情中心