华中农业大学团队《Nature》发文 精准“打印”功能蛋白

面对全球人口增长、气候变化加剧与耕地资源萎缩等严峻挑战,保障粮食安全与实现农业可持续发展迫在眉睫。7月23日晚,《自然》(Nature)杂志在线发表了华中农业大学农业微生物资源发掘与利用全国重点实验室李国田教授、中国科学院遗传与发育生物学研究所高彩霞研究员联合国内外多家研究单位撰写的文章“Integrated biotechnological and AI innovations for crop improvement”。系统阐述了组学、基因编辑、蛋白质设计与高通量表型等多技术协同的作物改良新范式,提出利用蛋白质设计按需打造功能元件的新途径,并描绘了AI辅助的优异种质设计蓝图,有望引领新一轮作物改良革命。

李国田教授指导学生做实验,团队如同幼苗向上生长(蒋朝常 摄)

传统育种受限于表型观察和种质资源,已逼近遗传资源极限。组学技术(基因组、代谢组、单细胞组学和空间组学)能够“高清呈现”作物的遗传全貌,显著加速性状解析与品种选育。通过泛基因组解析结构变异和微生物组研究,育种资源库得以大幅扩展;单细胞空间组学可在细胞精度定位优异性状基因。未来,更高通量、普适性更强的技术及统一的数据标准将构建更精准的基因组图谱,为精准分子操作奠定基础。

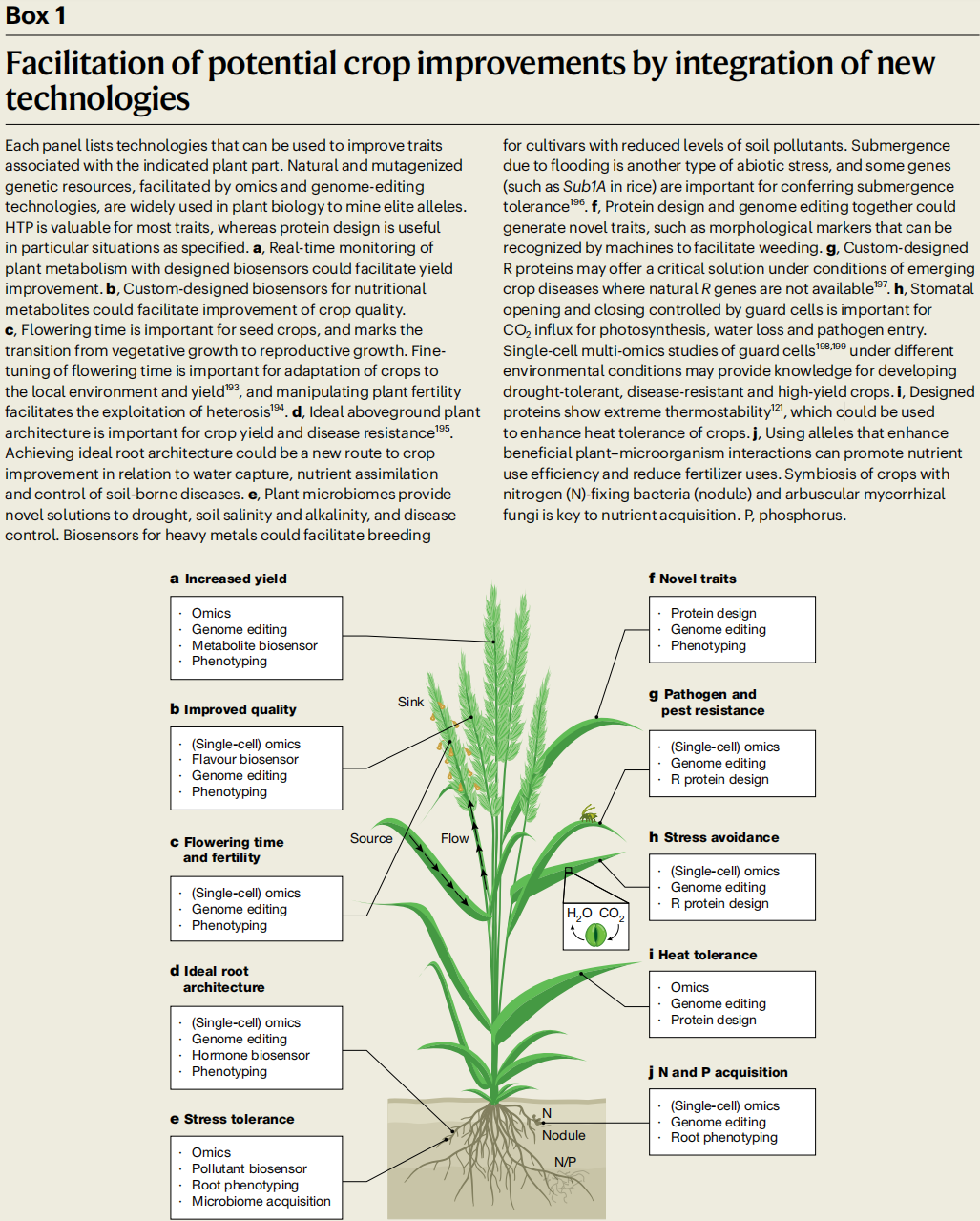

通过整合新技术促进作物改良

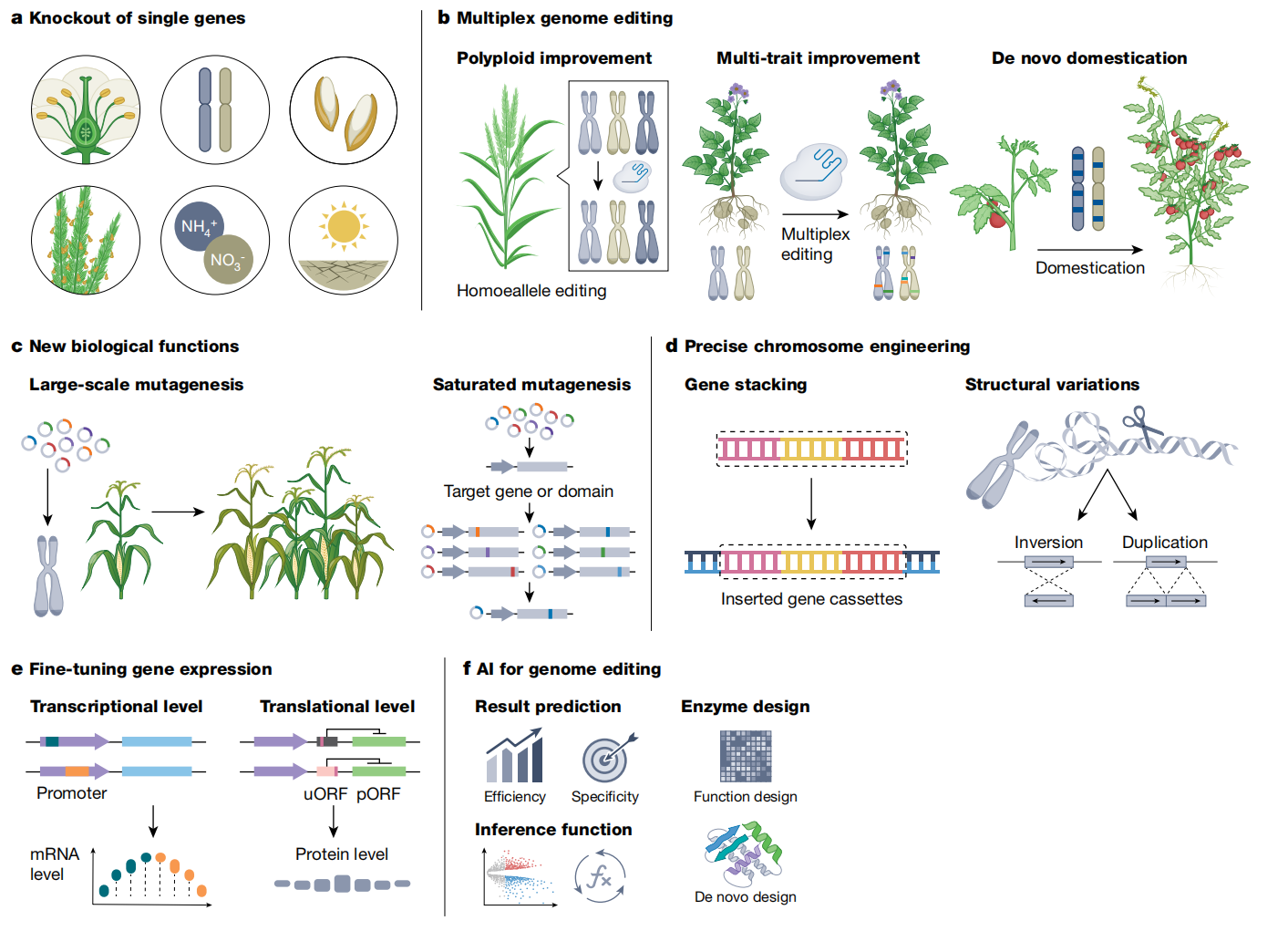

基因组编辑技术在作物遗传改良中的应用策略

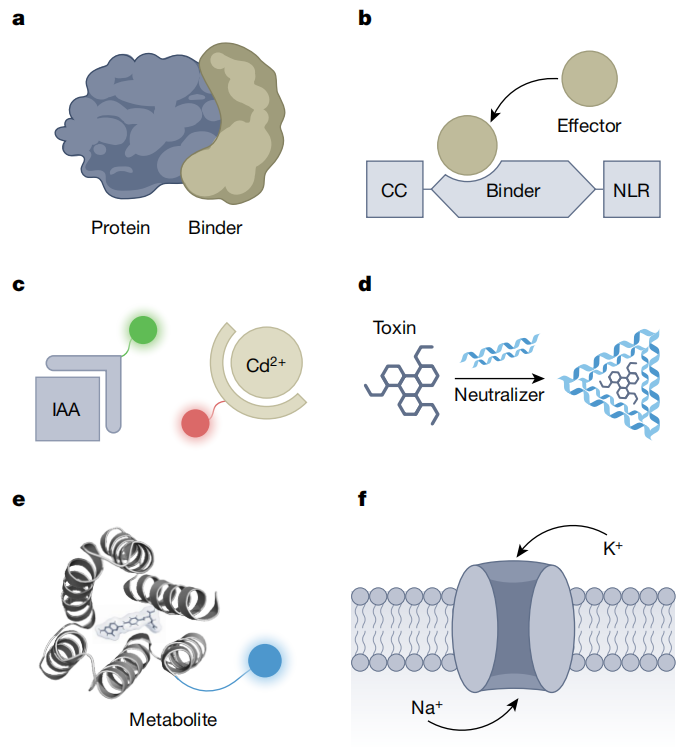

文章提出,AI驱动的蛋白质设计为作物改良提供了新策略,利用蛋白质设计技术突破遗传资源的限制,从头设计具有特定功能的全新蛋白质,并将这些“定制化生物零件”精准导入作物,可以系统性、可编程化调控植物关键生理过程,协同增强其在复杂多变环境下的综合适应能力,为跨越遗传与环境壁垒提供范式级解决方案,有望引领作物育种进入“按需设计”的分子智能育种新时代。

蛋白设计技术在作物遗传改良中的潜在应用

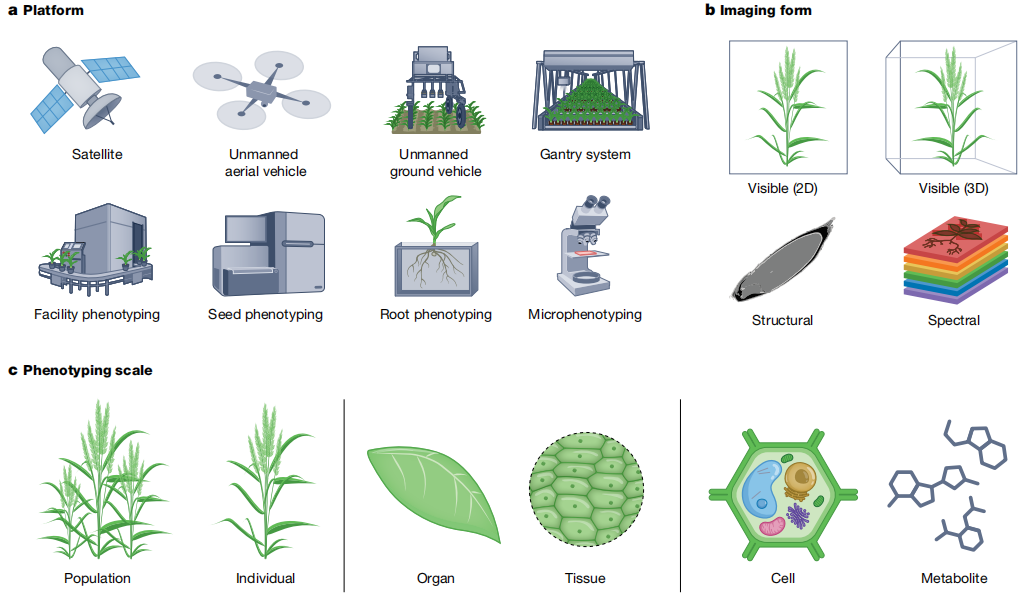

高通量表型组学(HTP)加速作物改良

文章还前瞻性提出了人工智能驱动的作物改良框架,即通过AI驱动的多模态模型,整合基因型、表型、环境与田间管理多模态数据,在“设计—构建—测试—学习”闭环中,实现从传统重组到编辑介导的定向导入。结合微生物组育种等新兴策略,突破基因互作及基因—环境互作限制,加速现有品种优化、再驯化乃至从头驯化。这一前瞻性框架,可通过育种家设定目标(如增产、抗逆、优品质),AI深度学习与知识推理生成最优综合育种方案,将育种从经验依赖转变为数据驱动的精准设计过程。

(长江云新闻记者 吴宝洪 通讯员 晏华华)

社会保障

社会保障 交通出行

交通出行 公积金

公积金 公安服务

公安服务 职业资格

职业资格 医疗健康

医疗健康 市场监管

市场监管 法律服务

法律服务

融媒体平台建设服务

融媒体平台建设服务 长江云 • 新时代文明实践平台

长江云 • 新时代文明实践平台

大数据舆情中心

大数据舆情中心