Nature+1!华科大团队为破解锂电池“三高”难题提出新策略

新能源汽车如何增加续航?无人机载重怎样提升?人形机器人如何长时间运行?这些都与锂电池技术水平息息相关。

7月16日,Nature发表了华中科技大学材料科学与工程学院黄云辉教授和袁利霞教授团队的最新研究成果,为破解锂电池“三高”难题提出新策略。

如何实现电池高能量密度下的高稳定和高安全(“三高”)是学术界和产业界长期面临的巨大挑战。材料学院、材料成形与模具技术全国重点实验室动力与储能电池团队黄云辉和袁利霞团队在题为“Liquid-liquid interfacial tension stabilized Li metal batteries”(液-液界面张力稳定的锂金属电池)的论文中,提出了破解锂电池“三高”难题的新策略。

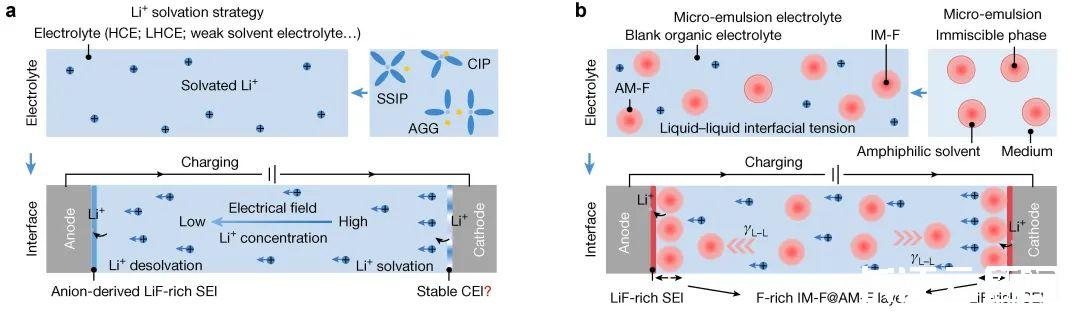

(a)、(b)Li⁺在充电过程的传输行为及正负极界面演化示意图,对应Li⁺溶剂化策略(a)和微乳电解液策略(b)。

锂金属电池被视为最具潜力但又最具挑战的下一代电池体系。活性极高、被誉为可充电电池“圣杯”的金属锂负极,其与高镍三元等高电压正极两侧的电极界面均不稳定,极易导致严重的副反应,这不仅缩短电池使用寿命,且带来安全隐患。

电解液作为连接电池正负极的关键组分,其优化设计对打破上述“三高”瓶颈至关重要。目前通常采用调整锂盐/溶剂配比或引入功能添加剂等策略,这对形成稳定的固态电解质界面膜(SEI)从而提升负极界面稳定性成效显著,但对高电压正极界面膜(CEI)的优化效果不佳。这是因为充电过程中在电场和浓度场梯度作用下,阴离子随锂离子向负极迁移,导致正极侧缺乏有效的成膜组分,难以形成稳定的CEI,最终影响电池的整体界面稳定性。

为突破这一瓶颈,黄云辉、袁利霞团队提出基于液-液界面张力(γL–L)的界面调控新策略,发明了一类新型的非均相微乳电解液,成功将溶解性较差的功能性溶剂组分引入至电解液体系。团队通过分子设计,使全氟溶剂与局部氟化两亲性溶剂通过分子间作用力络合形成微乳胶团(50-120nm),将氟化相均匀稳定地分散于电解液连续相中,进一步利用γL–L驱动力使这些功能组分迁移,同步富集于正负极界面,构建梯度分布的氟化界面溶剂化层。这种不依赖电场方向和浓度梯度的界面结构构建方式,有效解耦了溶剂化结构和界面保护机制,减弱了高活性溶剂与电极的接触,显著抑制了界面副反应,实现了对正负极界面协同的动态保护。

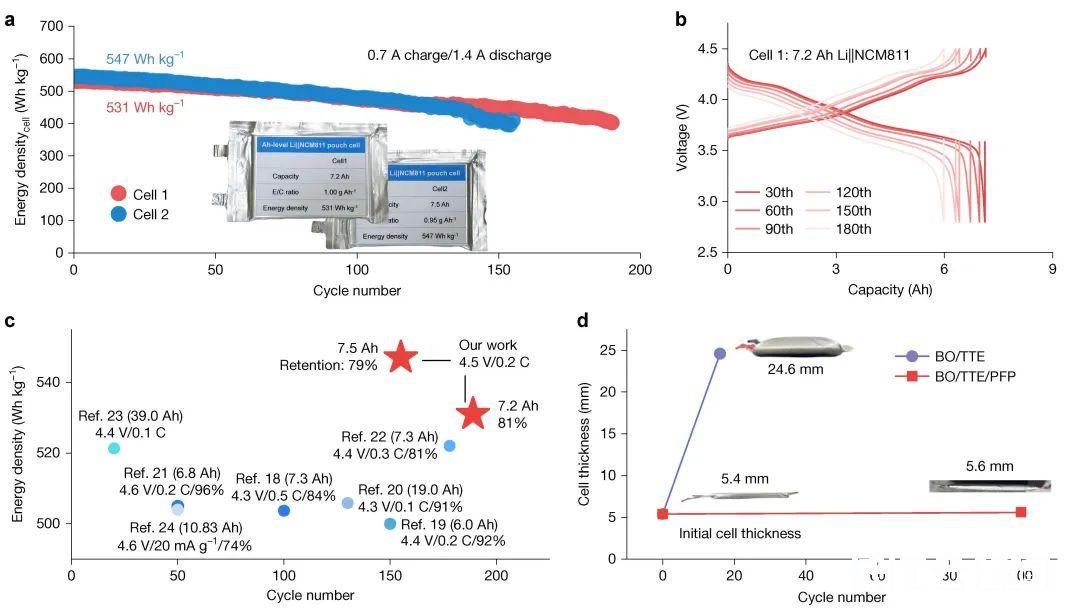

(a)Li||NCM811软包电池在微乳电解液中的循环性能;(b)电池的电压-容量曲线;(c)本文与报道的电池性能对比;(d)电池在循环前后的厚度变化。

研究表明,采用该策略研制的安时级Li||NCM811软包电池呈现出非常优异的性能:能量密度高达547/531 Wh kg⁻1,循环155次和189次后容量保持率分别达到79%和81%,为目前行业领先水平;同时抑制了电池在循环过程中的产气,针刺无压降不起火,突破了高比能电池安全性差的瓶颈。

该研究提出的界面张力驱动的“微乳电解液”策略,不仅突破了传统电解液组分设计的限制,而且通过物理场驱动机制实现了高电压条件下正负极界面的动态协同稳定,为实现电池高能量密度、高稳定和高安全提供了新的解决方案。

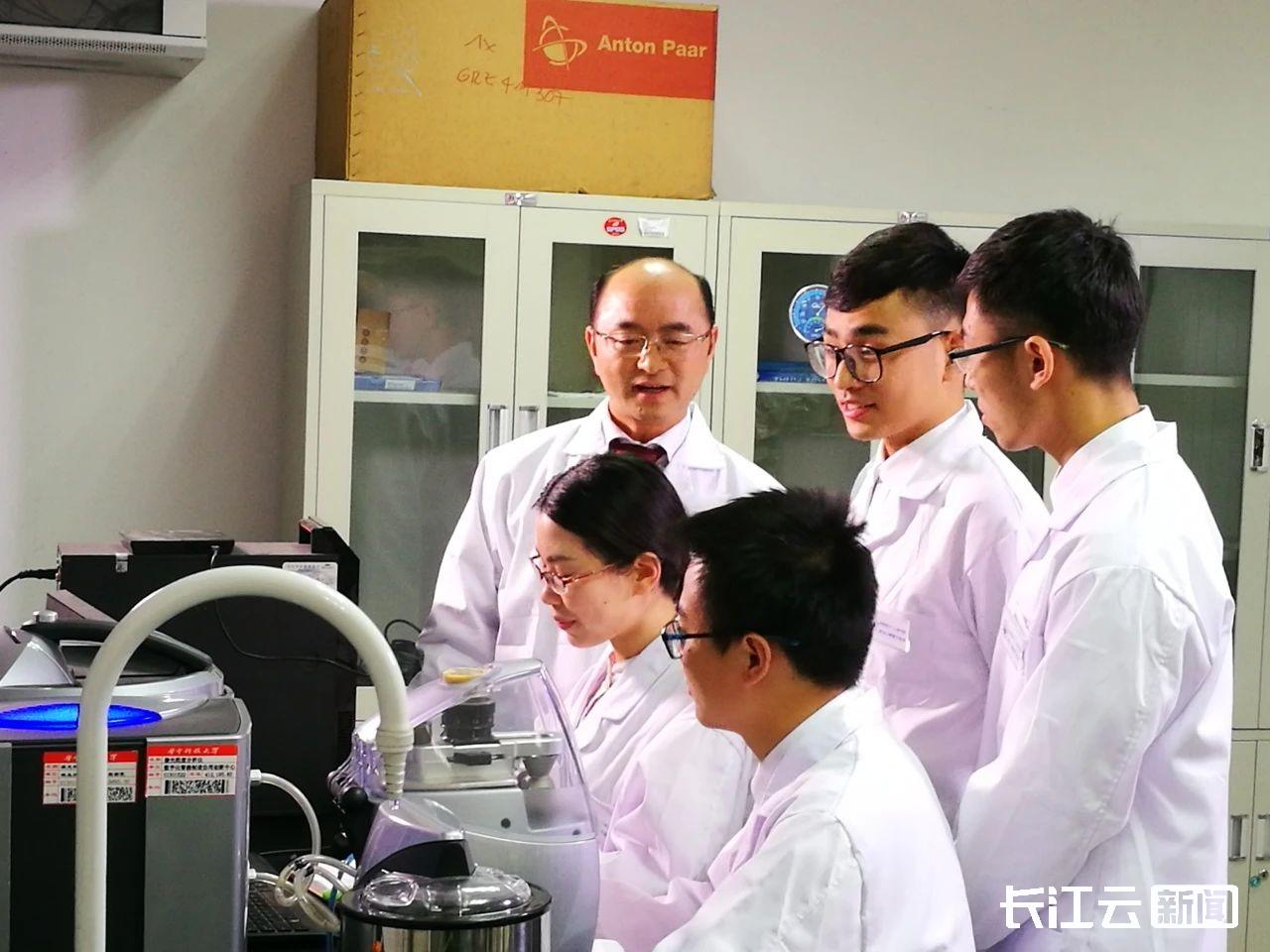

华中科技大学为该论文的第一完成单位和牵头单位,浙江大学、上海空间电源研究所、郑州大学、武汉大学、清华大学为共同完成单位。黄云辉、袁利霞以及浙江大学陆俊教授为共同通讯作者,材料学院博士生纪海锦和向经纬、上海空间电源研究所研究员李永、浙江大学博士后郑梦婷为共同第一作者。黄云辉领衔的动力与储能电池团队长期致力于高比能高安全锂电池领域的研究,该工作从提出到完成历时5年,这也是该团队继与同济大学等合作提出金属锂负极疲劳失效新机制(Science, 2025, 388, 311-316),时隔3个月后发表的又一重要成果。该研究得到了国家自然科学基金和湖北省自然科学基金的资助。

(长江云新闻记者 汪佳睿 吴宝洪 通讯员 左盈)

社会保障

社会保障 交通出行

交通出行 公积金

公积金 公安服务

公安服务 职业资格

职业资格 医疗健康

医疗健康 市场监管

市场监管 法律服务

法律服务

融媒体平台建设服务

融媒体平台建设服务 长江云 • 新时代文明实践平台

长江云 • 新时代文明实践平台

大数据舆情中心

大数据舆情中心