帮发短信日赚150元?多名未成年学生被诱骗成为电诈“传声筒”

暑期来临

孩子们回归家庭

接触手机、网络的时间大增

诈骗分子也蠢蠢欲动

紧盯学生这一群体下手

层出不穷的诈骗套路

简直让人防不胜防

“薪资优厚,按条计费,

多劳多得,

日薪可达150元!”

最近,部分学校给家长

发送提醒短信称

有诈骗分子以日结150元等方式

诱骗学生发送诈骗短信

帮助引流诈骗

近日,14岁的中学生小雨(化名)想在暑假找份兼职工作,增加社会实践经历也赚点零花钱。很快,一陌生人通过QQ联系小雨,自称公司急招一批线上客服助理,工作内容非常简单,就是帮忙群发一些短信。

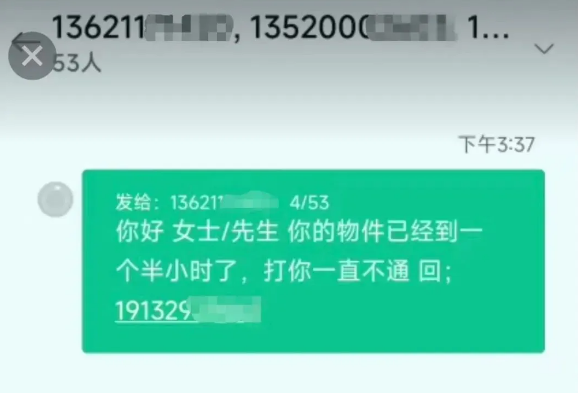

“薪资待遇非常优厚,按条计费,发一条短信一块钱,多劳多得,熟练的话,日结150不是问题!当天就能到账。”对方的介绍让小雨很动心,当即就同意了。紧接着,对方给小雨发来一份视频教程,要求小雨按照其提供的手机号码名单,通过自己或父母的手机号,把一条“你的物件已经到一个半小时了,打你电话一直不通。回电话……”的短信群发出去。

△小雨群发的涉诈短信

涉世未深的小雨以为就是份简单工作,却没想到自己成了诈骗分子的传声筒。发了几十条短信后,小雨越想越不对劲,害怕是骗人的勾当,赶紧停止。

北京市反诈中心表示,进入暑假以来,北京警方已发现多名未成年学生被诱骗发送电诈引流短信,小学、初中、高中学生都有,最小11岁,最大17岁,且呈蔓延趋势。

反诈民警介绍,骗子通过QQ、微信等社交平台,发布招募兼职客服信息,或是潜伏在各类兼职群中找寻目标,诱骗学生帮忙群发诈骗短信。学生一旦干上这样的“兼职”,不仅可能影响自己电话卡的使用和注册,更严重的是已涉嫌参与违法犯罪,需要承担法律责任。从受害者到帮凶,就是一步之遥。

为守好家庭的“钱袋子”

希望广大学生和家长

抽出宝贵时间认真学习

了解更多防骗技巧

切实提高防范意识

案例一

7月2日,学生L某在家中浏览网页时,点开一则涉黄弹窗广告,随后下载安装了一款“网络交友”App并注册会员,软件“客服人员”告知其需要充值才能进行“同城约会”。L某按照对方的要求陆续充值完成任务,先后转账共计1万余元,才发现被骗。

案例二

7月7日,学生Z某在家中浏览网页时,刷到一条“寻找暑期工”的广告,对方称目前有一份可在家中“兼职”赚钱的工作,随后,Z某在对方诱导下安装了某款“刷单”App,在软件上接单且多次扫码支付后仍无法提现,共计损失4万元。

案例三

7月8日,学生X某在家中玩游戏时,点击了一个“招聘游戏代练”的广告链接,对方称在寻找“游戏代练”的玩家,并愿意支付高额费用,X某信以为真,随后被对方引导进入虚假游戏交易平台,对方以“账号冻结”“缴纳平台保证金”等话术诱导其转账,最终被骗9000元。

反诈民警提醒

家长要妥善保管好手机及支付密码,不让孩子知晓,避免孩子因缺乏判断力而受骗。

诈骗手法不断更新,请同学们永远不要高估自己的防诈能力,也不要低估骗子的诈骗技巧。除上述案件外,还有“收费解除游戏限制”“免费领皮肤”“充值返利”等各种针对学生实施的诈骗案件类型,请大家主动了解,积极防范。

请同学们注意,凡涉及“保证金”“押金”“解冻金”“认证金”等要求先付款的,一律是诈骗。但凡涉及扫码、输入密码、输入验证码的一定要慎之又慎。

凡是声称“轻松赚钱”“高额回报”,却要求发送不明短信、链接或提供个人信息、银行账号的“兼职”,都是诈骗!

接到公检法工作人员来电时不必惊慌,凡是通过电话、QQ、微信、网络等进行线上办案的“公检法机关”,都是诈骗。公检法机关办案时会当面向当事人出示工作证件或者相关法律文书,绝对不会通过网络给当事人发送通缉令、逮捕证、拘留证等法律文书,更不会要求当事人转账汇款。

除防被骗外,还要注意切勿参与出租、出借、出售个人银行卡、手机卡及相关电子账户,跑腿取现买黄金、架设“手机口”等涉诈违法犯罪行为,成为电诈“工具人”。

社会保障

社会保障 交通出行

交通出行 公积金

公积金 公安服务

公安服务 职业资格

职业资格 医疗健康

医疗健康 市场监管

市场监管 法律服务

法律服务

融媒体平台建设服务

融媒体平台建设服务 长江云 • 新时代文明实践平台

长江云 • 新时代文明实践平台

大数据舆情中心

大数据舆情中心