恩施鹤峰:走“红”的乡村之夜游五里品红韵

90多年前,

这里“家家驻红军,户户是房东”,

100多家湘鄂边苏区重要组织机构在此驻足,

贺龙、贺英、周逸群、邓中夏等革命志士的足迹

遍布每一块青石板路。

今天,英雄的红土地绿意盎然,

作为第一批“中国传统村落”“红色美丽村庄试点村”,

恩施州鹤峰县五里乡五里村

宜居宜游、产业兴旺。

山乡仲夏夜,

记者蜜蜜在村里开启了一段“自由行”,

在交织着“守”与“变”的月色中,

静静聆听了一首红韵十足的《幸福小夜曲》。

一条老街,珍藏峥嵘岁月

“红军来了真的好,柳子戏团恢复了,百姓看戏不要钱,一看就是大半年。我父亲把这段顺口溜用柳子戏唱出来的时候是这样的,红军呐好哇……红军呐好哇……”

83岁的刘何芝是鹤峰县五里乡五里村人,他的父亲曾是当地柳子戏团的成员。这段通俗易懂的柳子戏唱段,小时候他经常在茶余饭后听父亲哼起。在父辈的回忆里,五里村最值得反复说道的事儿,是村里住过红军,连那时柳子戏团的戏服都是红军战士们凑钱帮老百姓添置的。

“那时,这条街上每家每户都住了贺龙率领的红军,我奶奶、我父亲、我岳父都见过贺龙元帅。听我奶奶说,红军战士非常爱老百姓,他们严格遵守‘三大纪律八项注意’,不准拿老百姓的一针一线。”在刘何芝老人的回忆里,红军队伍的纪律是很铁的,对老百姓的关爱却是很细的。“那时候住房多困难呐,老百姓家也没有多余的床铺。战士们就借乡亲们的门板,在堂屋里打地铺,借稻草当褥子。第二天,天没亮就起来,帮老百姓把门板上好、把稻草捆好,收拾得干干净净。”

五里坪居于鹤峰、五峰、长阳、桑植、石门五县交界处,地处湘鄂交通要冲。这里地形复杂、气候多变,是建立湘鄂边革命根据地的不二之选。1929年至1933年,贺龙率领部队来到五里坪,建立了稳固的地方红色政权,使这里成为湘鄂边苏区武装割据开展最早、土地革命最深入、反“围剿”斗争最激烈的中心区域。

“1930年12月,以甘占元为首的川军4000多人进犯五里坪,贺龙会同邓中夏率领红二军团五路合围,围歼并收编了川军甘占元部,将我们这儿的老百姓解救于水火。”

刘何芝提起的这场“五里坪围歼战”,是红二方面军作战史上集中优势兵力歼灭敌人的一次著名战役。如今,在岁月静好的五里村,我们只能在“红色老街”的宣教材料中找到这些烽火硝烟的印记。这条完好保存了23处重要革命旧址的老街,被命名为“五里坪革命旧址群”,现在已是湖北红色旅游胜地,每年接待上万名游客参观。

“五里坪革命旧址群现在是国家级重点文物保护单位。这条老街全长105米,土地革命时期,贺龙同志在湘鄂边闹革命时以鹤峰为中心,老街是中心的中心。”站在老街的入口,五里坪革命旧址群讲解员向敏将90多年前那段峥嵘岁月娓娓道来。古朴沧桑的青石板路两旁,分布着20多座上百岁的穿斗式土家吊脚楼。“像这样的全木制房屋共有117间,那时它们是湘鄂边苏区最重要的组织机构的所在地,独立团旧址、被服厂、红色监所、湘鄂边五县联县政府以及联县政府大会堂......当时的机构是非常健全的。”

90多年来,这条老街最大程度地保留了那段红色征程的原址原貌。这一路,千难万险;这一路,不屈不挠;这一路,鱼水情深——老街犹如一位信仰坚定的老者,忠诚地珍藏着这段波澜壮阔的史诗,守护着五里村清澈而又赤诚的心脏。

“他们吃草根,穿草鞋,到哪都靠两条腿。劳苦大众吃不饱、穿不暖的年代,红军战士的日子更艰苦。这样一段不畏艰险的奋斗史,今天哪怕讲解得再生动,对于吃穿不愁的这一代人来说,也很难想象,更无法体会。而参观革命旧址、瞻仰革命文物,可以让年轻人最直观地感受到信仰的力量。”据向敏介绍,曾有人指出老街闲置是种浪费,应唤醒它的商业功能以触发文旅活力。“主管部门并没有采纳这样的建议。目前,老街在基础设施不断完善的前提下,主体部分以保护为主,发挥文化传承的价值才是文物保护的意义所在。”

在红军老街参观的游客

一场夜游,勾勒山乡蝶变

一条老街连接着大山的昨天和今天。采访这天,结束“五里坪革命旧址群”参观时天色已晚。迈出纪念馆的大门,走进五里村的夜色,一个日新月异的红色乡村浮现在我的眼前。

晚上六点半,村委会前的文化广场聚集了二十多名跳舞的村民。茶园里的一茬新叶已经采完,放松下来的茶农邹时桂也加入了广场舞大军。

“一年采三季茶,45天采一次。今年第一季茶的价格还不错,鲜叶收购价一块八一斤。过去,卖茶是个‘劫’,得拖到老远的地方,最后只能卖几毛钱一斤。现在,村里就有茶叶加工厂,我们就近卖茶,可轻松了。”

茶叶是五里村的支柱产业,村里家家户户种茶,有机茶园的面积接近千亩。茶叶不愁卖、价格有保障——今天村民们能这样轻松地“茶”收安稳,离不开香源茶叶专业合作社的带动。

暮色渐浓,合作社的茶叶加工生产线还在不知疲惫地“加班”。合作社理事长鲁洪业告诉记者,四年前享受到来自政府的产业扶持,他的加工装备进行了“大换血”,现在能带着1000多户村民共同致富了。

“单凭个人的能力,想发展起来很难,也很慢。搞技改的时候,多亏有政府的设备补贴,旧厂房才可以快速升级。总共节约了一百多万,花一年时间就干了以前要用三五年才能完成的事情。”

15年前,退伍军人鲁洪业回到村里开始和茶叶“死磕”,他的使命是拯救家乡的低效茶园,但这条路比他想象中要艰难得多。技改以前,他经常在加工厂里累到虚脱。每当濒于崩溃的时候,他都会想到长辈们常说的那句话:“困难再大,想想那时驻村的红军,想想当年最苦的长征”。

熬夜做茶很痛苦,眼睛睁不开了、神经麻木了,也得扛着。熬通宵是家常便饭,坚持几天几夜不睡的情况都有。”在鲁洪业的自我评价里,他是个不怕吃苦的人,赓续家乡的红色精神,他以迎难而上为荣。“和平年代遇到的挫折和坎坷,大部分是可以靠坚强的意志战胜它的。我的家训里就有‘遇到困难永不放弃’,什么时候都要保持积极的心态嘛。”

鲁洪业的茶叶加工厂房

晚上七点,五里村华灯初上。茶叶加工厂旁的一户人家,女主人张薇正在整洁宽敞的庭院里悠闲地浇花。记者问她为什么没去跳广场舞,她笑了笑说,上高二的儿子马上升毕业班了,作业多、压力大,她想待在家里做儿子的精神后盾。

“一路读到高中,孩子的学业还挺顺利的。有国家减负,我们没为学费的事发愁过。”张薇告诉记者,儿子上高中以前,每年都可以拿到国家为脱贫户提供的500元教育补助,这笔钱对她家来说是笔不小的支出。前几年,为了赚钱养家,她一直在广东打工。今年年初,她没再背井离乡,而是留在家里照顾冲刺高考的儿子。因为村里的产业日渐兴旺,几位勤劳肯干的致富带头人在村里开办了茶叶加工厂、箬叶加工厂,创造的上百个就业岗位让张薇足不出村就能赚到一笔不错的收入。

“家里没事的时候,就去箬叶加工厂打工。工钱根据当天的工作量结算,一天能赚一百来块。”在村里务工其实不比在外打工轻松,但时间相对灵活,张薇觉得不被工作硬控的生活更自在。“反正每天厂里都有活干,有闲就去,去不了心里也没包袱。”

张薇家的小院多肉多福

立足红色资源、依托绿色生态,五里村从2023年起踏上了农文旅融合的赛道。感受到五里村蒸蒸日上的发展势头,村民张春兰也在“走出去”和“留下来”中选择了后者。张春兰家的后院是满目葱茏的茶园,前门与“五里坪革命旧址群”仅有一巷之隔。返乡端起旅游饭碗,于她而言太合适不过。

2023年,她结束打工生活,回到村里把房屋修葺一新并挂上了“赵家大院”的醒目招牌。现在,身为五里村数十家农家乐中“人气店铺”的老板娘,张春兰的日子过得挺美。

“啥时候觉得最幸福?那肯定是收钱的时候呀,哈哈哈!旅游旺季,一天的营业额就有五千。可以啦,知足常乐!”

距离张春兰家不远处,有一栋精致洋气的红色小屋,比她家的三层小楼更加惹眼,莫非它也是个农家乐?

“这是精准扶贫收官那年盖的,一眨眼过去六年了。当时危房改造,国家补了一万块钱。附近这几栋外立面都刷的浅色系,我就想刷个不一样的颜色。旁边那栋也是我家的,装修已经完成了,是为民宿准备的。”这栋房屋的主人是年过花甲的村民万书林,晚饭过后他正在家门口悠然踱步,手里还握着一小瓶啤酒。他家门口是一片更广袤的茶园。近年来,随着村里人居环境提升行动的推进,茶园边竖起了路灯、茶园里修好了步道,夜行无忧的村民们可以尽情享受村庄的夜色了。

“我是2019年来村里工作的,正好赶上了精准扶贫收官的关键节点。这些年,我最大的感受是党的政策真的是太好了。从老百姓的吃、住、行到教育等各个方面,每个人都沐浴到政策的春风。”

当晚带我夜游五里村的“导游”,是“85后”村干部朱永乐。2019年以前,他是五里集镇上一家烧烤店的老板。这些年随着身份的转变,朱永乐与脚下这片红土地的灵魂共鸣更加强烈。

在一个百姓善良、乡风淳朴的地方为村民服务,他对“一切为了群众,一切依靠群众”有了更深刻的理解。“今年土地延包确权时,遇到因修建机耕路导致原承包地无法继续耕种或面积减少的情况。在与村民协商时,为了顾全村里产业发展的大局,大家都自愿让地,没有一户不和谐的声音。这是老百姓以最朴实的方式在表达‘感党恩、跟党走’的决心。”朱永乐说,其实,九十多年前,五里村人的心就被中国共产党领导的军队捂热了,乡亲们的爱党、爱国之情已深植于心。

五里村村民万书林

一处“停留”,聆听历史回响

夜游五里村,在与一位位村民攀谈的过程中,我全方位地感受着五里村的美好蝶变。路过五里苏区小学时,朱永乐停下脚步说,这是我的母校,红军驻村的时候她就在这里,这么多年一直没变过地方。

“我们读小学的时候,学校经常组织我们去红军老街参观,这个传统一直相沿至今。”我问朱永乐,那么小的年纪能理解“红色精神”的内涵吗?“完全理解是有难度的,但那种从小根植的印象会在岁月的长河里发酵,它会潜移默化地影响一个人今后的选择。比如,我会选择来村里上班并很热爱现在的工作。”

苏区小学门口有一条用塑胶铺成的“红色民居路”,全长300多米,串联着红军老街与村民广场。这是五里村最近完成的一项民生工程,也承载着今年村里最重要的产业规划。

“下半年重中之重的工作,是把红色民居路打造成浸润着五里村红色文化的‘幸福之路’,与红军老街相互呼应。准备找设计师策划方案,利用墙绘、景观、艺术装置等多元化的表现手法把我们村的红色故事自豪地‘讲’出来,还要动员沿线老百姓发展‘走红’的民宿。”村支书曾艳动情地说,五里村的这颗红心一定要毫无保留地亮出来,才能让更多人被照耀、被鼓舞。

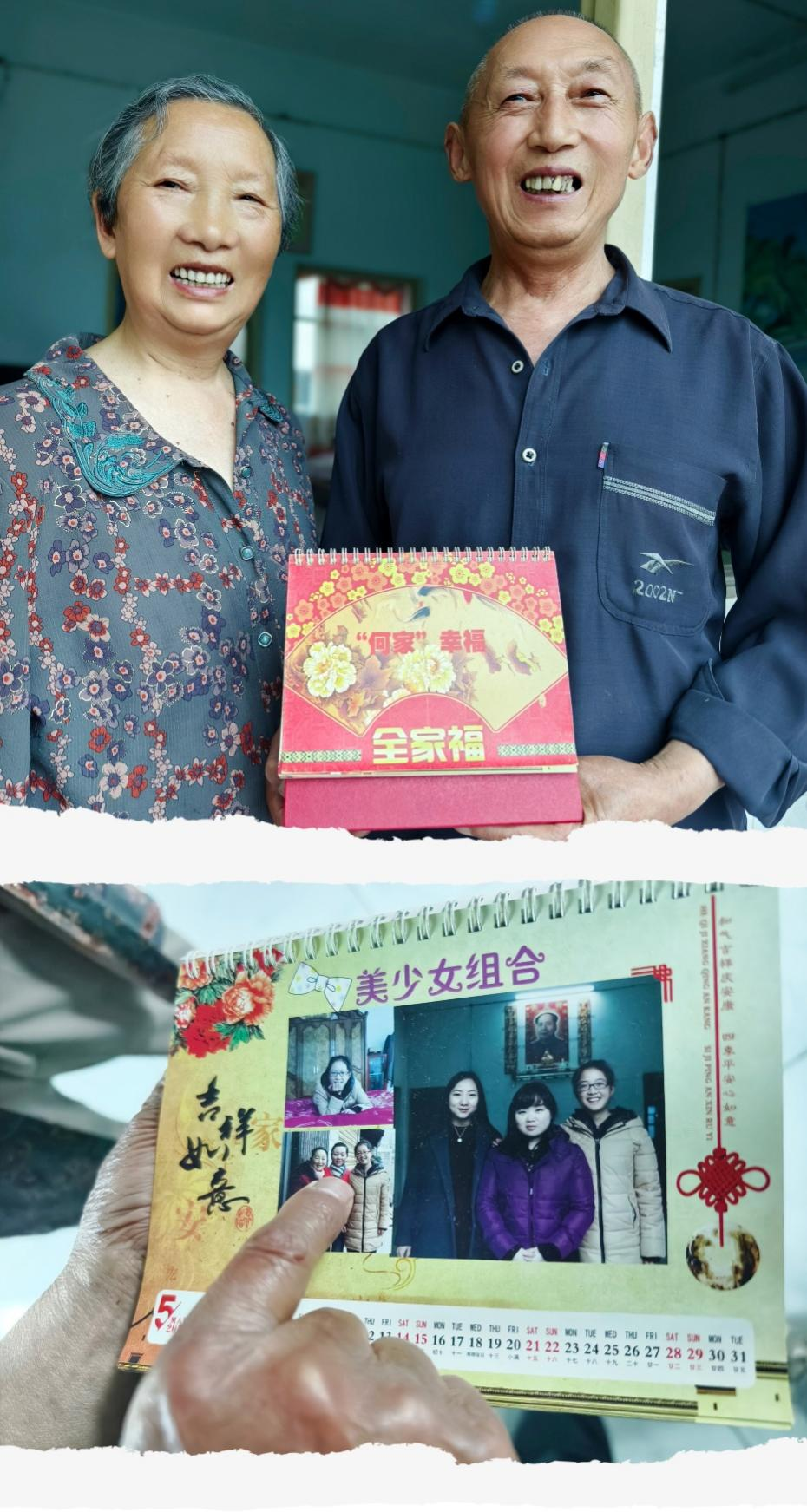

“这本日历每一页都印着我家的全家福呢!”翻到写着“美少女组合”的一页时,刘何芝停了下来,满眼慈祥地说,“这几张照片里都是我的孙娃儿。村里越建越好,她们放假都喜欢往村里跑。”晒完这本意义非凡的日历,老人轻轻地将它放回茶几上,封面上“‘何家’幸福”四个字将屋里的灯光烘托得愈发柔和。

这天晚上,和我一起听刘何芝讲红色故事的人,还有他正在读小学的曾孙女。屋里回荡着闲谈笑语,屋外弥漫着草木清香。山河无恙,烟火寻常,正是故事里的老一辈无产阶级革命家们最初滚烫的理想。

记 者 | 郭蜜蜜

通讯员 | 谭 慧 侯咏烙 周龙霞

编 辑 | 娄嘉欣

编 审|陈 青

监 制 | 肖 鹏

社会保障

社会保障 交通出行

交通出行 公积金

公积金 公安服务

公安服务 职业资格

职业资格 医疗健康

医疗健康 市场监管

市场监管 法律服务

法律服务

融媒体平台建设服务

融媒体平台建设服务 长江云 • 新时代文明实践平台

长江云 • 新时代文明实践平台

大数据舆情中心

大数据舆情中心