向总书记汇报丨奋斗,是我们最深沉的誓言

【编者按】

青年兴则国家兴,青年强则国家强。

习近平总书记一直十分重视青年工作,关心青年成长。他常走到青年中间,倾听青年声音,同青年交流谈心,并多次在讲话、座谈、书信等交流中,鼓励青年群体追求梦想、挺膺担当。

谆谆嘱托、殷殷期望,激励着广大青年不负时代、不负韶华,在青春的赛道上接力奔跑向复兴。

在五四青年节到来之际,习近平总书记曾经回信或对话的华中农业大学“本禹志愿服务队”、武汉残疾女孩杜诚诚、00后大学生谢小玉向总书记汇报:“请总书记放心,我们青年一代向上攀登、向下扎根、追梦奋斗,正努力为实现中国梦跑出更好的成绩。”

总书记向他们致敬

“本禹志愿服务队”20年坚守

为大山深处的孩子,打开一扇门

2013年12月5日,习近平总书记给华中农业大学“本禹志愿服务队”回信。

信中说:“得知你们在徐本禹同志感召下,积极加入青年志愿者队伍,走进西部,走进社区,走进农村,用知识和爱心热情服务需要帮助的困难群众,坚持高扬理想、脚踏实地、甘于奉献,在服务他人、奉献社会中收获了成长和进步,找到了青春方向和人生目标,感到十分欣慰。值此中国青年志愿者行动实施20周年之际,我向你们以及全国广大青年志愿者,致以诚挚的问候和崇高的敬意!”

习近平总书记还在回信中勉励大家:弘扬奉献、友爱、互助、进步的志愿精神,坚持与祖国同行、为人民奉献。

“每次看到小朋友亮晶晶的眼神,我就会想起习近平总书记信中说‘青年一代有理想、有担当,国家就有前途,民族就有希望’。我们所坚持的,就是让这希望的火种永远燃烧,为大山深处的孩子打开一扇门。”4月30日,华中农业大学“本禹志愿服务队”队长李博涵对湖北日报全媒记者说。

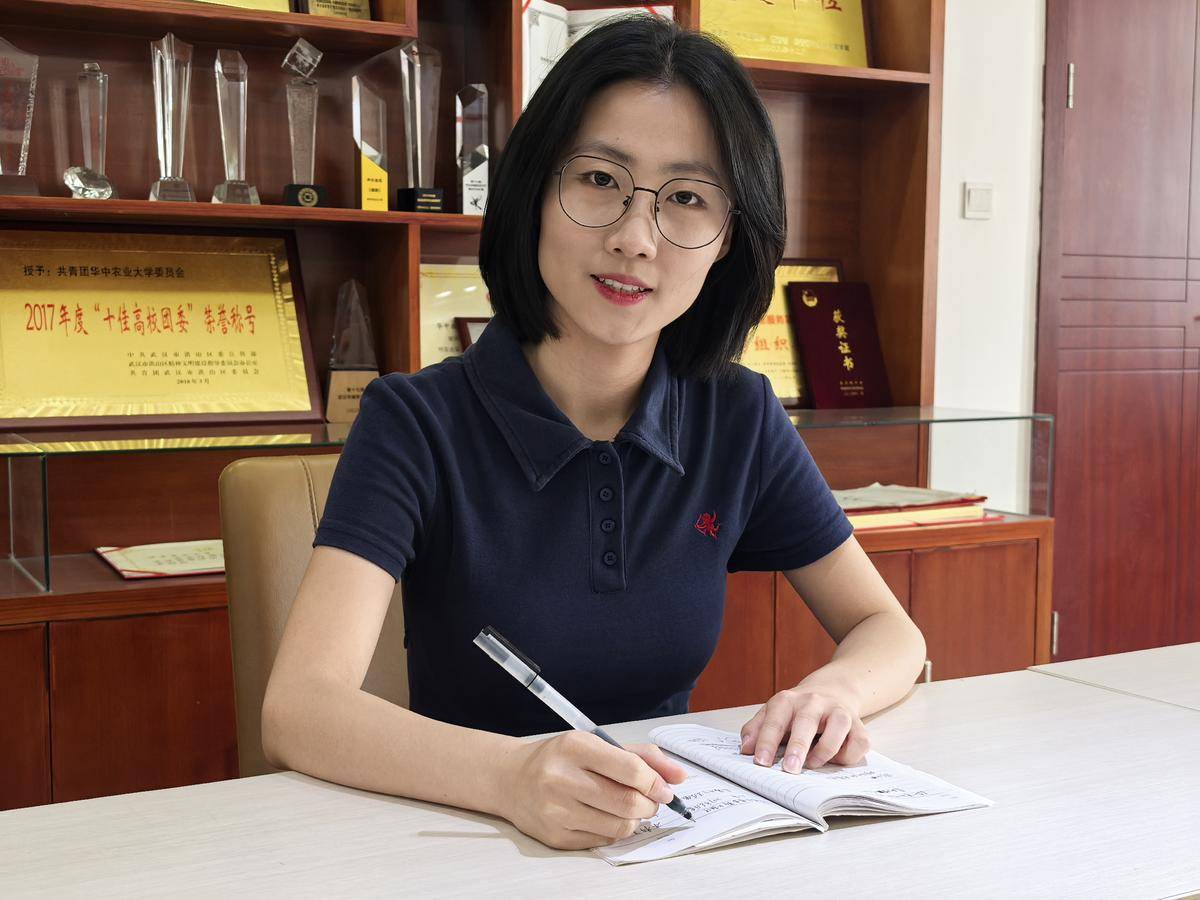

华中农业大学“本禹志愿服务队”队长李博涵。(湖北日报全媒记者 曾雅青 涂家骏 摄)

华中农业大学“本禹志愿服务队”以曾经就读于这所大学的中国十大杰出青年、中国十大杰出志愿者徐本禹名字命名。20年来,志愿者接力传承,“本禹志愿服务队”从研究生支教团延伸出21支分队,服务内容和形式越来越多样化,覆盖人群也越来越广。

在他们的爱心接力下,不少学生考上了大学,有的大学毕业后也加入了志愿者队伍。

01 “我也要做志愿者”

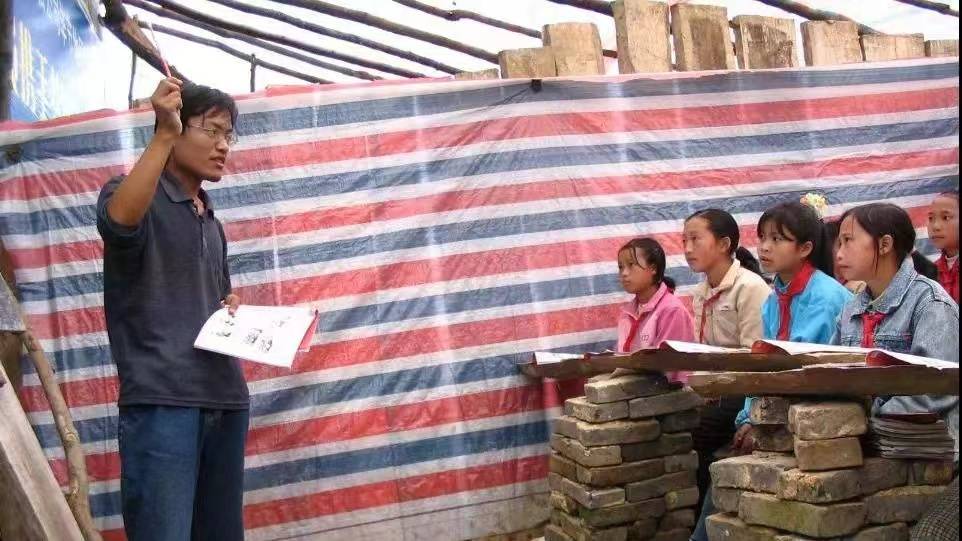

2002年7月,大三学生徐本禹和同学来到贵州狗吊岩村开展暑期社会实践。次年,他考上本校公费研究生,但贵州的孩子们一直让他牵挂。再三考虑后,徐本禹决定放弃读研机会重返贵州支教。

学校对他的决定非常支持,破例为他保留2年研究生入学资格。从那以后,华中农业大学的支教志愿者,成了连接湖北与贵州的一座桥梁。

2005年,华中农业大学“本禹志愿服务队”正式成立,在全校范围内招聘支教志愿者,组建研究生支教团接替回校读书的徐本禹,一场坚持20年的爱心接力拉开序幕。

徐本禹在贵州支教。(资料图)

在华中农业大学,有一出有名的原创公益话剧——《牵挂》。

话剧取材于该校3名学生的真实经历:感动中国的徐本禹、献身“西部计划”的志愿者赵福兵、舍己救人的张瑜,话剧主角“张福禹”正取名于此。

故事里,张福禹放弃保研机会,来到恩施凤凰山支教。他挥洒汗水、传授知识、关爱孩子直至生命的最后一刻。“我愿做一滴水,当爱的阳光照射到我身上时,我愿意毫无保留地反射给别人。”在张福禹的感染下,支教队伍日益壮大。

2018年,李博涵考入华中农业大学,看过话剧《牵挂》后,志愿者的凡人壮举深深打动了她。

李博涵课后为孩子们辅导作业。(受访者供图)

“在山里支教,他们有过孤独、有过困难,唯独没有后悔。我也要做志愿者!”她对自己说。

本科期间,李博涵依托学科特长,开展巡湖护湖、水质监测等志愿服务活动,她还加入长江生态环保宣讲团,讲好母亲河故事,传播绿色发展理念。

02 点点微光,聚而成炬

2022年7月,本科毕业,李博涵追随徐本禹的脚步,来到位于黔山深处的华农大石希望小学支教。支教一年,李博涵经历了很多感动时刻。

周边村子的家长,坚持要把孩子送到有支教老师的学校上学;四年级学生小高,每天翻两座山、过两条河赶来上课;队员们外出购物,摊主听到他们讲普通话,会高兴地问“是不是武汉来的”……

李博涵课间与孩子们一起做游戏。(受访者供图)

“我离开时,小高给我写了一封信。他说,这一年是他生命中最美好的时光。”李博涵告诉小高,世界很大,等待他一点点去探索。2023年,李博涵带小高到武汉参加研学活动。美丽的大学校园、神奇的科普课堂、车水马龙的城市街道,让小高流连忘返。返程时,他说,以后要凭自己的努力再来武汉。

2024年,华中农业大学迎来一位特殊的新生——贵州女孩龙海芬。志愿者接力助学,龙海芬与昔日老师成为校友。

“得知海芬被录取后,支教团成员都特别高兴。点点微光,聚而成炬,我又一次真切感受到支教和志愿服务的力量。”李博涵说。

研究生支教团成员与孩子们。(受访者供图)

如今,“本禹志愿服务队”已拥有研究生支教团、红杜鹃爱心社等21支特色志愿服务分队,核心志愿者1500余人,培育了“玩转科学”点亮黔山娃的科学梦等典型志愿服务项目。

“总书记的回信一直激励着我们。”李博涵说,志愿服务队将持续提升服务项目化、专业化水平,引领带动更多青年大学生参与志愿服务,以青春梦想、用实际行动为实现中国梦作出新的更大贡献。

武汉残疾女孩杜诚诚义务为盲人讲电影

总书记对她说“谢谢”

做盲人朋友的眼睛

带他们领略多姿多彩的世界

2018年4月26日,习近平总书记来到武汉市青山区工人村街青和居社区,考察棚户区项目建设和居民生活情况。

在社区社会组织孵化器办公室,总书记走到坐在轮椅上的残疾女孩杜诚诚面前,听她介绍开展为盲人讲解电影服务情况,夸奖这是一项很有意义的工作。

“短短几分钟,总书记两次和我握手。临别时,还对我说‘谢谢你’!”那一幕,杜诚诚至今铭记在心。

4月30日,武汉市青山区蒋家墩社区居委会。

湖北日报全媒记者走进二楼杜诚诚的办公室,一眼便看到,习近平总书记俯身和她握手的珍贵照片,被摆放在最显眼的地方。靠近办公桌的那面墙上,诗句“天行健,君子以自强不息”格外醒目。

总书记和杜诚诚握手的珍贵瞬间。(图片由受访者提供)

“总书记那句‘谢谢你’,让我有种被理解的感觉,当时眼泪都要‘飞’出去了。”杜诚诚回忆这一幕时,仍是一脸幸福。“总书记的致谢,不仅是对我个人,更是对像我一样的残疾朋友的鼓舞,坚定了我们追求美好生活的信心,给了我们莫大的动力。”

作为一名社区工作者、盲人电影院义务讲解员,杜诚诚用爱与坚持为盲人推开“光影之门”,用青春书写“奉献、友爱、互助、进步”的志愿精神。15年来,她为盲人朋友讲了300多场电影,为90多部电影写下了总计100多万字的讲解稿。

和总书记握手的珍贵瞬间,被杜诚诚放在办公室最显眼的地方。(湖北日报全媒记者 许旷 摄)

01 用声音搭建光影之桥

杜诚诚从小患有神经纤维瘤,做过多次手术。2009年,她左腿病情恶化,不得不接受高位截肢手术。

“做这个手术风险很大,去过多家医院,最后是武汉大学人民医院的范里医生,用爱心和医术帮我闯过了这一关。”躺在手术台上,杜诚诚心里默默想着,以后有机会,也要像范医生一样尽力帮助别人。

2010年,杜诚诚听说武汉市残联要在每个区建盲人电影院。爱好电影和文学的她,当即报名成为志愿者,为盲人讲解电影。这一讲,就是15年。

杜诚诚说,要将为盲人讲解电影这件事一直做下去。(湖北日报全媒记者 许旷 摄)

一部电影,短则1个多小时,长则3个小时。为了给盲人朋友讲好一场电影,杜诚诚会提前反复观看影片数十遍,逐帧记录画面细节,琢磨人物表情与场景转换之间的关联。

“先闭上眼睛听,把听不懂的内容记下来,再边看边写解说词,写完再闭上眼睛听……”杜诚诚说,只有充分体会盲人朋友的感受,才能传递电影的内容和情绪,传递出一个“多姿多彩”的世界。

青山区“盲人电影院”挂牌成立后,杜诚诚成为首位专场讲解员。

杜诚诚至今记得,第一次讲解的电影是《山楂树之恋》。电影结束后,40多岁的杜师傅摸索着走过来,激动地握着她的手说:“这是失明以来第一次‘看’电影,以后我要常来,太谢谢你了。”

“人类的感情是相通的,大家对美好情感都有一种向往。”看着不舍离去的盲人朋友们,杜诚诚决定将这件事情一直做下去。

02 带动更多人加入志愿者队伍

作为一名残疾人,杜诚诚更能切身体会残疾朋友的酸甜苦辣。为了更好地开展工作,她通过了国家二级心理咨询师和中级社会工作师考试。

“志愿服务不是单向给予,而是用生命影响生命。希望通过我们的努力,让残疾人勇敢地走出家门、融入社会,成为更好的自己。”杜诚诚说。

有温度的城市,应该是一座无障碍的城市。借武汉创建无障碍示范城市建设契机,杜诚诚多次应邀走进社区、医院,参加相关调研。

“将心比心,结合自己遇到过的困难和障碍,提出切实可行的建议,从而更好地帮助残疾人。”杜诚诚说。

杜诚诚在讲解电影《长安三万里》。(图片由受访者提供)

就在接受采访的前一天,杜诚诚和青山区人大代表走进武钢总医院。看到在大家的共同推进下,针对残障人士的基础设施越来越完备,她格外欣慰。

在杜诚诚的带动下,越来越多年轻人加入志愿讲解队伍,有电台主持人、社区工作者、大学生等,他们用文字和声音,帮盲人朋友“看”懂电影。

采访中,杜诚诚不时开怀大笑,阳光开朗、活力满满。她的鼠标、键盘、水杯、轮椅,甚至连垃圾桶都是可爱的粉色。

“乐观是必需品,希望用我的经历鼓舞更多人。我愿意做盲人朋友的眼睛,帮他们领略更精彩的世界。”杜诚诚说,五一假期,她打算去看几部新上映的电影,挑选合适的准备解说。

杜诚诚用坚守证明,青春的意义,在于把个人理想融入家国情怀,让每一份微小的善意,都成为照亮社会的星光。

总书记点赞“不怕苦”

00后大学生谢小玉奔赴支教一线

心怀赤诚,到祖国最需要的地方书写青春答卷

2020年3月10日,习近平总书记赴武汉市考察疫情防控工作,在东湖新城社区党群服务中心,同社区工作者、基层民警、卫生服务站医生、下沉干部、志愿者等亲切交流。

家住东湖新城社区的00后志愿者谢小玉,在北京上大学,寒假回家遭遇封城。她想,与其在家呆着,不如报名当个志愿者,做点更有意义的事。面对总书记,她一点都不“青涩”,言语间飞扬着青春激情:“最初我们人手不足,有的居民是有些情绪,这也是我最难过的时候。但看到很多人都在为社区默默奉献,又鼓足了劲。送东西是个力气活,需要很有干劲才行。”

总书记深有感触:“过去有人说他们是娇滴滴的一代,但现在看,他们成了抗疫一线的主力军,不怕苦、不怕牺牲。抗疫一线比其他地方更能考验人。”

春风和煦的日子,走在中国矿业大学(北京)校园里的梧桐道上,谢小玉总会想起5年前穿着红马甲下沉社区的日子。

“总书记的话鼓舞着我、激励着我,让我觉得自己做的事很有意义。他当时还关切地问我累吗,我坚定地说:‘不累!’。那年3月,我还火线入党。我们青年一代,就是要让青春绽放在祖国大地需要的地方。”4月29日深夜,为了不打扰同学休息,谢小玉走到宿舍楼道接受记者电话采访。

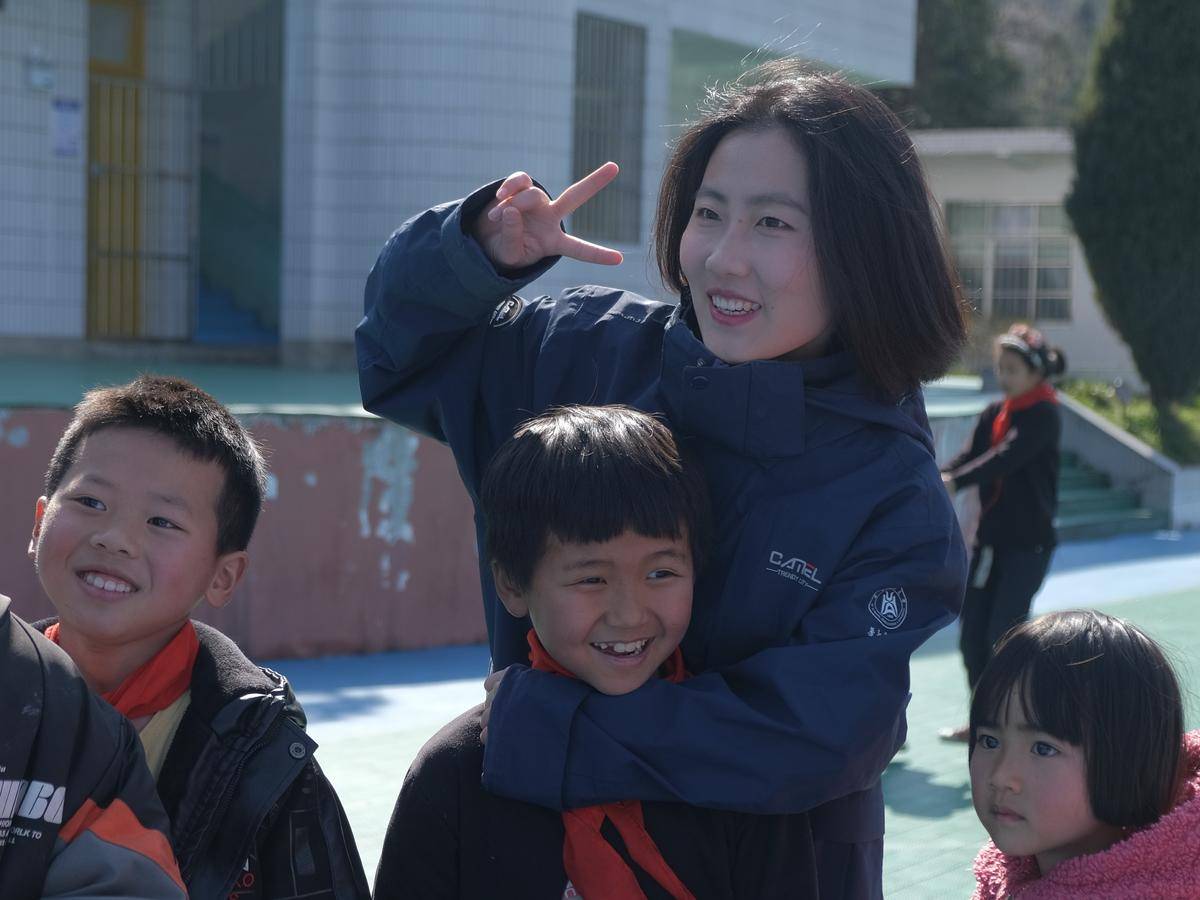

在广西都安支教期间,谢小玉给学生们上英语课。(图片由受访者提供)

2022年夏天,22岁的谢小玉本科毕业,已考上本校研究生的她,做出一个重要选择——前往山区当一名支教老师,为期一年。此后,谢小玉还多次参加志愿活动,每一次经历,都让她对“奉献”二字的理解更深,“再小的微光,都能散发能量”。

一路走来,她始终心怀赤诚,在祖国需要的地方书写着奋斗的青春答卷。

01 想把学习经验和感悟都分享给学生

2022年8月,北方烈日炎炎,酷暑难耐。谢小玉被选拔进入学校支教团,前往广西都安支教。

“跨出自己的舒适区,即将面对的是一个全然陌生的环境,内心激动又忐忑,但从未动摇。”谢小玉坚定地说。

由于教育资源紧张,谢小玉不仅需要担任班主任,管理好超过110人的班级,还需要作为英语任课老师,完成4个班级每周16学时的教学任务。

班上的学生大多来自农村,父母长期外出务工。学生们平时基本住校,生活上的事也得班主任操心。

谢小玉住在学校宿舍,从督促学生按时起床,到维持晚睡纪律,每天长时间的陪伴,迅速拉近谢小玉和学生之间的距离。

在广西都安支教时,谢小玉和学生合影。(图片由受访者提供)

“支教是我做过最具挑战性的事,我带的是高一的学生,我比他们大不了几岁,他们就像弟弟妹妹一样。”谢小玉说。

有段时间,班上一个男同学沉迷手机,学习不太上心,谢小玉和他交流谈心多次。在她的鼓励下,这名学生从自卑中走出来,并尝试竞选班干部。

“上个月他考完专业课,还给我打电话表示感谢,让我感到很欣慰。其实我和他们一样,都处在人生的关键时期,我想把我的学习经验和感悟都分享给他们。”谢小玉希望通过自己的引导,让学生们长大后,回馈社会,帮助需要帮助的人。

02 用智慧和汗水书写青春答卷

“谢老师是我见过最负责的老师,只要我们需要,她都会随叫随到。”

“我很高兴成为谢老师的学生,希望我们班越来越好!”

看到孩子们周记中真挚朴实的话语,谢小玉百感交集,觉得再多的辛苦都值得。

支教的一年里,谢小玉的笔记本里记满100多个学生的学习档案。

离开那天,车窗外学生们模糊的身影,成为谢小玉心中永远的牵挂。她知道,这段与大山相拥的时光,早已让自己的生命与这些孩子的未来,结下了不解之缘。

2023年6月13日,谢小玉走进广西都安的广西青空间开展志愿服务,和留守儿童们一起画画。(图片由受访者提供)

2023年秋天,谢小玉回到大学校园,她对未来有了更明确的目标。

去年10月,谢小玉开始资助支教时班上的一名学生。

“支教时我就发现,他为了省钱有时甚至不吃饭。他现在上高三,希望尽自己的绵薄之力帮助他。”谢小玉说。

牢记总书记的殷殷嘱托,从社区志愿服务中琐碎的跑腿服务,到支教时承担起教师的责任,谢小玉一直在成长。

研究生期间,谢小玉获得北京高校优秀共产党员等荣誉。

“所谓青年担当,从来不是一句空洞的口号,我要在每一个需要坚守的岗位上,用智慧和汗水精心耕耘,书写属于自己的青春篇章。”谢小玉说。

社会保障

社会保障 交通出行

交通出行 公积金

公积金 公安服务

公安服务 职业资格

职业资格 医疗健康

医疗健康 市场监管

市场监管 法律服务

法律服务

融媒体平台建设服务

融媒体平台建设服务 长江云 • 新时代文明实践平台

长江云 • 新时代文明实践平台

大数据舆情中心

大数据舆情中心