湖北丹江口:半个多世纪的牵挂感恩化为善举希望之光

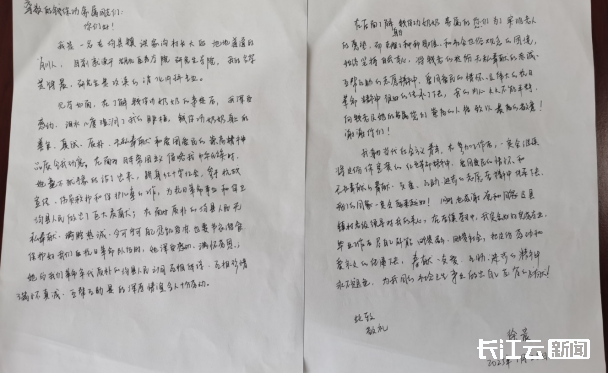

2月21日,鄂西北山区被厚重的云层笼罩,天地间一片灰蒙,空气里满是湿冷的气息。丹江口市均县镇政府会议室里,一封来自汉江师范学院本科四年级学生张海涛手写的感谢信正被郑重传阅。信中写道:“收到钱保功奶奶捐赠的善款,我很感动,它将帮助我完成学业。钱奶奶的故事也让我明白,读书不仅是为了改变自身命运,更要成为照亮他人的光。”这封饱含深情的信件,揭开了跨越半个多世纪的感人故事。

战火青春,红十字会里的热血芳华

钱保功,生前是江苏省昆山市第一人民医院儿科医生。1938年,年仅22岁的钱保功,还是一名满怀热忱的抗战青年女护士。彼时,战火纷飞,钱保功怀着满腔激情加入中国红十字会第30大队,并随大队来到均县参加抗战宣传、伤员救护和儿童保育工作。

(钱保功右一)

在那枪林弹雨、炮火连天的岁月,钱保功目睹了均县人民保家卫国、同仇敌忾的壮烈场景。许多热血青年踊跃参军,义无反顾地奔赴战场,他们的眼神中充满了坚定与决绝;均县的老百姓们宁可自己忍饥受冻、节衣缩食,也要捐款捐物,全力供应军需,救助那些流离失所的难民;当地数万民夫不辞辛劳,日夜奋战,开航道、修路桥、筑工事、修车船、送伤员,他们用自己的血肉之躯,为抗日战争提供了最坚强的支撑。

那时的生活环境极其艰苦,钱保功和队员们不仅要面对敌人的枪林弹雨,还要忍受恶劣的生存条件。当地百姓住的是破旧的茅草房,吃的是粗糙的杂粮野菜,可他们总是怀着最淳朴的善意,把最好的房子腾出来给医疗队居住,把最好的食物留给医疗队队员。这份质朴的善意,深深烙印在钱保功的心底。

迟来遗愿,十三载尘封的牵挂与善举

中华人民共和国成立后,钱保功和丈夫带着孩子回到昆山,成为昆山市第一人民医院的一名儿科医生。虽远隔两千多公里,但均川山区群众的热情和曾经给予医疗队的帮助,她始终铭记。随着年龄增长,重游故地的愿望愈发强烈,却因路途遥远等原因未能实现。

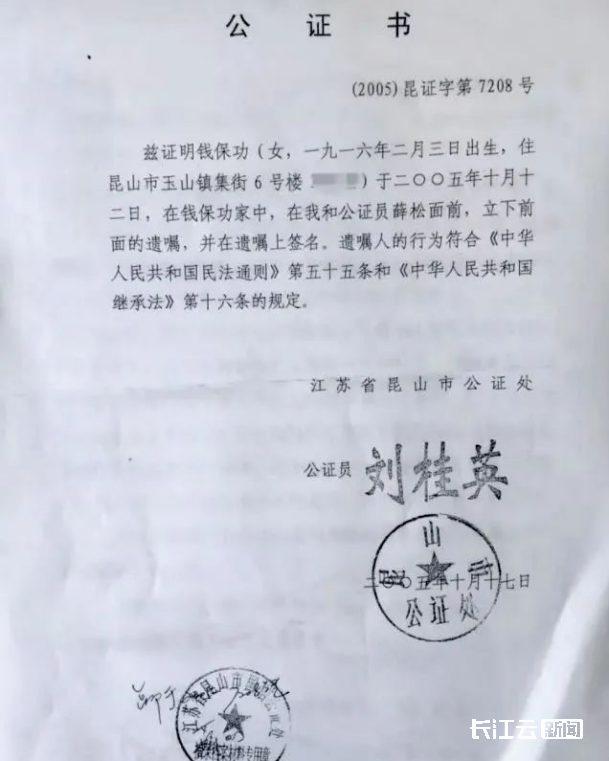

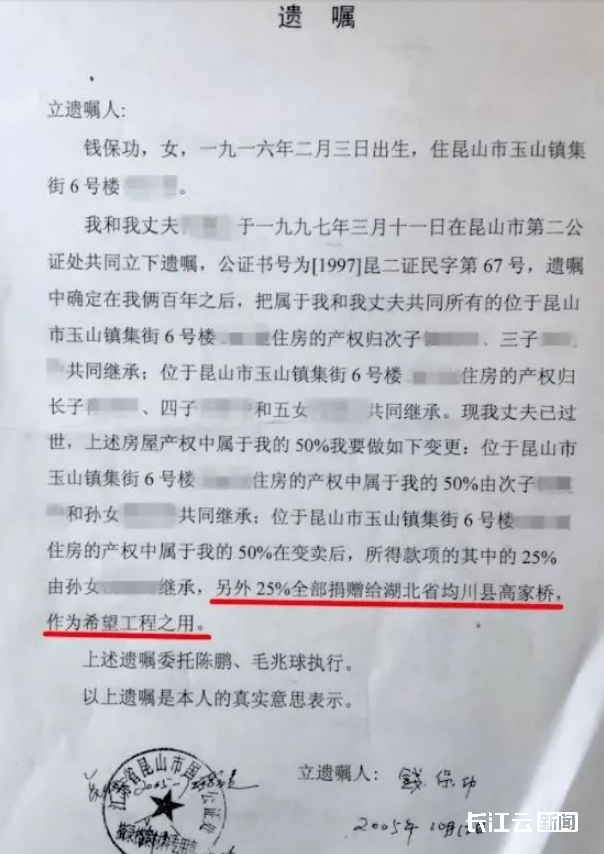

2005年,90岁高龄的钱保功身体每况愈下,她深知时日无多,而她对均县那片土地的眷念却越来越强烈。10月12日,钱保功瞒着家人,悄悄立下遗嘱:“住房的产权中属于我的50%在变卖后,另外的25%全部捐赠给湖北省均川县高家桥,作为希望工程之用。”为了帮助后人找到当年的地方,她还在遗嘱里特别注明:“湖北省均川山区,离武当山60华里,离土桥镇5华里,那个地方叫高家桥村,那里的群众有恩于我……”

2009年12月,钱保功老人安详地离世。这份承载67年牵挂的遗嘱,如同时空胶囊,静静等待了13年。2018年,子女在搬家整理母亲的遗物时发现了这份遗嘱。

得知母亲的遗愿后,子女们召开了家庭会议,决定执不执行遗嘱。经过讨论,最终达成一致意见:母亲的遗愿必须实现,不能让她在九泉之下留下遗憾。

说干就干。钱保功的儿子萧新中和其他兄弟一起找到昆山市慈善总会,希望帮母亲尽快完成心愿。在昆山市慈善总会和湖北省慈善部门的共同努力下,历经多番沟通探寻,终于确定遗嘱中的高家桥,就是现在的丹江口市均县镇罗汉村。

2021年“六一”前夕,钱保功的两个儿子带着遗嘱和公证书来到昆山市慈善总会,在多方协助下,与均县镇政府取得联系,并委托慈善总会将房产出售金额的四分之一(共计430507.5元)捐赠给均县镇,用于当地希望工程。

爱心延续,善款化作希望的火种

如何让善款延续老人遗愿,均县镇党委领导班子可谓煞费苦心。“起初收到这笔善款,我们考虑到建设一座以钱保功老人名字命名的红色图书馆,借助研学基地,让更多人知晓钱老的凡人善举。”作为钱保功基金的筹划者,均县镇党委副书记、副镇长王雅琼回忆道,“结合钱老的遗嘱,广泛征求意见,最终决定成立‘钱保功基金’,专项资助非义务教育阶段品学兼优、家庭困难的学生完成学业。”

2025年1月6日,均县镇人民政府下发红头文件——《钱保功助学基金使用办法》,并在全镇20个行政村(社区)广泛宣传。首批24名学生,共收到4.8万元助学金,湖北医药学院消化内科专业研究生徐晨便是其中之一。

当深入了解钱保功老人的故事后,徐晨深受感动,眼泪几度湿了眼眶。“作为一名医学生,我一直牢记救死扶伤的使命。钱奶奶的故事让我看到,善良与奉献是没有界限的,她一生都在为他人付出,这种精神激励着我在医学道路上不断前行。我会努力提升自己的专业技能,将来用所学去帮助更多的患者,把这份宝贵的精神传承下去。”徐晨坚定地说。

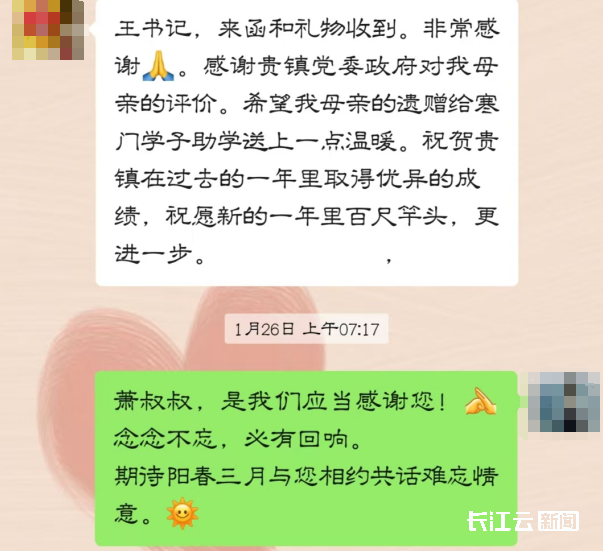

均县镇党委政府第一时间把“钱保功基金助学”首批24名学生情况的消息转达给了萧新中老人,老人也很低调,他说:“希望母亲的遗赠给寒门学子助学送上一点温暖。如果钱不够,我们还可以继续支持,尽一点微薄之力。”

对于均县镇党委政府来说,如何让钱保功基金长久地延续下去,王雅琼说:“铭记是最好的传承,奋进是最好的感恩。我们不仅要把钱老的善款用好,还要吸引更多爱心力量,比如在外成功人士和当地爱心企业家,通过注资的方式,让钱保功基金会的‘一池春水’更加充盈,让这份爱心长久延续。”

追踪溯源,大爱足迹照亮时代征程

2月21日中午,记者来到均县镇采访,从均县镇政府出发,历经半小时的车程,抵达罗汉村,找到了该村党支部书记、主任余荣波。简单说明来意后,他指着墙上的罗汉村地图说道:“这里就是当年的高家桥,不过由于丹江口大坝加高,现在已经淹没在汉江水下,成为了历史的一部分。”

为了探寻更多关于那段历史的细节,余书记带记者在村里走访。记者认识了村里一位88岁的老人——沈兴华。老人回忆道:“1938年,钱保功护士来到这里的时候,我刚出生。她们在这里战斗了很多年。当时的战地医院规模中等,屋顶铺着茅草,四周是用粗竹竿围成的墙,里面有一两百名医护人员,每天都有从老河口、谷城、河南淅川撤下来的伤兵,还有很多逃难的老百姓来到这里看病。我们当地的百姓也能在这里免费看病,还经常帮医院抬担架、扶伤员,帮忙做点事儿,还时不时地接济她们一些粮食、柴火。”

离开沈兴华老人的家,记者沿着库岸线向东行驶,很快来到了离高家桥最近的山梁——徐家坪。站在山梁上,望着眼前浩渺的汉江河面,在春风的吹拂下,荡漾着一层层微波,仿佛感触到了过去那段峥嵘岁月中钱保功等抗战女护士和当地百姓结下的深厚情结,让人不禁思绪万千。

钱保功女护士遗嘱感恩善举的故事如同春风化雨,吹拂打动着这里每一个人的心灵。罗汉村村民余永康告诉记者:“听说了钱护士的故事,作为罗汉村的村民来说,我很感动。她去世前一直心系均县,子女们也积极实现她的遗愿,为均县设立希望工程,为丹江口库区的学子奉献自己爱心,让学子们能够顺利完成学业,为社会做贡献,未来反哺家乡,值得我们学习,我们也要感恩钱护士一家人的好。”

2月22日下午,记者在均县镇党委政府大院随机采访,均县镇政府青年党员干部胡明旭说:“我听闻了钱保功老人感人的故事,深受感动。作为一名青年党员,我将不忘初心、牢记使命,积极参加公益活动,沿着钱老的足迹,脚踏实地,勇往直前,为实现中华民族伟大复兴的中国梦而不懈奋斗。”

记者采访手记:一天半的采访工作结束,不知不觉中夜幕又一次降临,记者驻足在均县镇集镇—这个因南水北调中线工程建设而新迁建的丹江口库区集镇,热闹的街道已经华灯绽放,一次次眺望钱保功老人曾经战斗过的远方,内心久久不能平静。岁月无痕,半个多世纪前,钱保功作为一名抗战女护士,曾经战斗过的地方高家桥已经湮没于汉水中;十五年前,钱保功老人离我们而去,我们已经难以寻觅到她曾经的足印。但现在钱保功老人的善举,却如同夜色中一束永不熄灭的光,照亮着均县这片热土,乃至今后还将照亮无数人前行的道路,钱保功老人情怀不老,希望之光永存,也必将激励着我们为追求真善美而不懈努力。

(来源 丹江口融媒体中心 记者 黄候 高重阳 周金华 通讯员 汪鑫雨)

社会保障

社会保障 交通出行

交通出行 公积金

公积金 公安服务

公安服务 职业资格

职业资格 医疗健康

医疗健康 市场监管

市场监管 法律服务

法律服务

融媒体平台建设服务

融媒体平台建设服务 长江云 • 新时代文明实践平台

长江云 • 新时代文明实践平台

大数据舆情中心

大数据舆情中心