直通荆州 | 培育新质生产力 打开发展新天地

数智化 激发企业新动能

贯彻落实省政府《关于加快培育新质生产力推动高质量发展的实施意见》,荆州市因地制宜,加快企业技术改造、搭建科创平台,面向未来产业加大招投力度,实现各产业提质、扩产、增效。

走进国内规模最大的汽车转向器生产企业——湖北恒隆汽车系统集团有限公司,生产线上一台台机器人正在紧张有序地进行各种作业,几名技术人员偶尔操作下控制台,即可完成工序生产。这几年,公司不断加大自动化、智能化、数字化改造,成本降低了、效率提高了,产品质量也更好了。

湖北恒隆企业集团行管部总经理 黄汉知:“17条转向器总成装配线,通过精益化、数智化、自动化的全面推行,生产线逐步实现了联机防错智能化、单机装备自动化、产品一件流精益化,产品稳定性和可靠性也进一步优化。”

荆州市经信、发改、商务、科技等部门,通过多项政策奖励资金,支持湖北恒隆加大创研投入,攻关新能源车新产品,年产能从850万台提升至1000万台。

湖北恒隆企业集团行管部总经理 黄汉知:“相关部门的负责同志也会定期上门,为我们企业在技改项目实施过程中把脉问诊,助推企业高质量发展。”

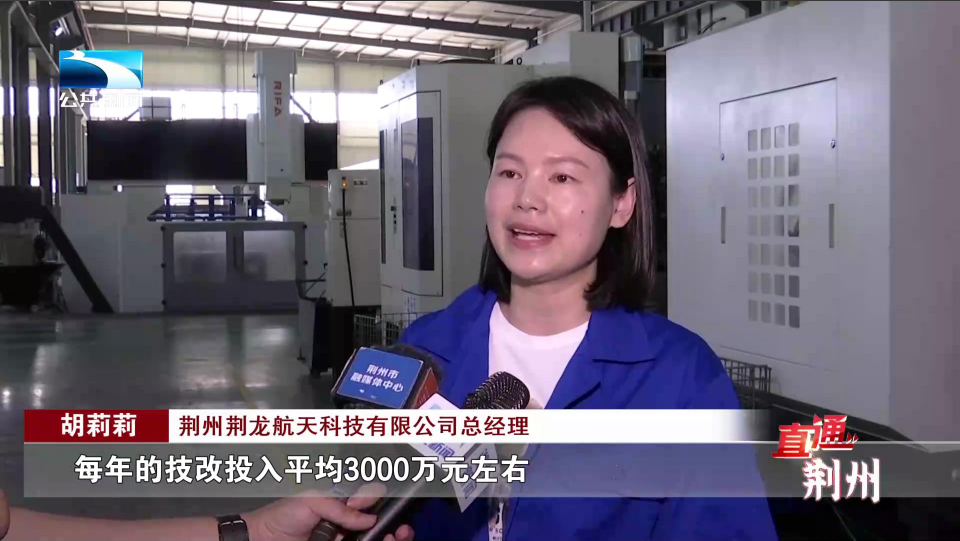

同样是技改升级,聚焦航空、航天、舰船等运输设备制造的,是国家高新技术企业荆州荆龙航天科技有限公司。近两年,借着“智转数改”东风,不断加大技改投入,产品推陈出新,公司效益以年近50%的速度大幅增长。

荆州荆龙航天科技有限公司总经理 胡莉莉:“每年的技改投入平均3000万元左右,用于购置先进的加工设备,通过电脑程序自动控制,实现了砂模制造、智能化和精准化,大大提高了生产效率和产品质量,购置的设备也以40%的幅度增加。”

今年初,荆州市启动“企业技改提能强基”、“绿色智能引领”、“优质企业梯度培育”、“产业链协同发展”“四大工程”,对企业最高奖励高达500万元。日前,国家又出台了“推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案”。真金白银地投入和接连不断的利好新政,让企业技改底气十足。

荆州荆龙航天科技有限公司总经理 胡莉莉:“这两个政策给我们企业吃了一颗定心丸,推动企业的技术创新和产业升级,为企业的长远发展打下结实的基础。”

近年来,荆州市政府先后实施了“工业企业技术改造三年行动方案”、“加快发展数字经济实施方案”等多项新政,设立了工业企业技改专项资金,引导企业对生产工艺、装备和配套设施等进行更新改造。仅荆州中心城区,兑现技改专项金就达3.76亿元,涉及287个技改项目,覆盖300余家企业。工业技改投资增幅连续多年保持在全省第一方阵。

荆州市经济和信息化局信息化推进科科长 施蕾:“下一步,从支持企业技术改造、研发、创新、绿色低碳、新基建、产业数字化、企业梯度成长、公共服务体系、‘链主’引领发展、产业融通等十个方面进行奖补,力争到2025年达到综合质效显著增强,创新能力明显提升,绿色低碳稳步推进,数字技术广泛应用,产业结构更加合理的目标,激发形成新质生产力。”

搭平台 孕育科创新活力

今年,荆州市抢抓国家和湖北省加快科技创新平台建设重大机遇,实施全市科技创新平台高质量建设三年行动,为企业转型升级赋能,促进产业、经济高质量发展。

湖北菲利华石英玻璃股份有限公司,是“神舟”系列飞船、“天宫一号”等表面降温材料的重要供应商。走进公司的技术研究中心,技术人员正在潜心研发高性能石英玻璃及石英纤维等高新技术材料。这几年,在市政府引导帮助下,公司不断投入建设研创平台,推进以企业为主导的校企产学研深度合作,进一步提高创新技术的转化、孵化、产业化能力。

湖北菲利华石英玻璃股份有限公司党委委员 陈玉:“公司研发成功了高纯电熔不透明石英、黑石英,低羟基和少羟基合成石英玻璃,成为先进半导体制程中的关键材料,为国家多项重点项目提供配套材料。”

引导企业搭好科创平台同时,荆州市分期分批多次组织带领本土企业,走出去考察访问,为企业充分掌握行业前沿动态,开阔视野,当好联络人,建好连心桥。

荆州荆龙航天科技有限公司总经理 胡莉莉:“政府会带领我们企业家走进北大、清华的学堂,带我们去先进的地方,去切切实实能够看得见技改补贴之后,能够给企业带来的效果。”

荆州科教资源丰富,现有7所大学、12.5万名全日制在校大学生,高校数量、在校人数均居全省市州前列。同时拥有300多家科研院所。为了给更多创新企业提供更大的公共科创平台,荆州市依托“大学城”建设,布局集人才引育、成果转化、创新驱动为一体的科创大走廊,搭建更高层次的科创平台。5月初,荆州大学城数字产业创新中心项目成功封顶。该项目总建筑面积3.2万平方米,目前正在进行内部施工,预计9月竣工投用,建成后将更好地为打造科创产业高地和数字产业基地赋能。

荆州市荆州区委常委、常务副区长 李维:“构建一批校企紧密合作,产业链上下游企业广泛参与的创新联合体,加快培育一批新质生产力。”

今年,荆州市政府启动“平台建设年”活动,相继实施“荆州市科技创新平台高质量建设三年行动”和“2024年荆州市科技创新平台建设”等工作,进一步夯实科技创新底盘。

荆州市高新技术发展促进中心主任 薛新华:“截至目前,荆州有国家级科技创新平台16个、省级平台190个、市级平台323个,到2026年推动构建区域发展平台、科技研发平台、成果转化平台 、科技服务平台建设,新建各级各类科技创新平台预计达到200家以上。”

谋未来 描绘产业新蓝图

为了更好培育新质生产力,荆州积极拥抱未来产业,做强做优战略性新兴产业,以加快技术创新和产业化,不断增强高质量发展新动能。

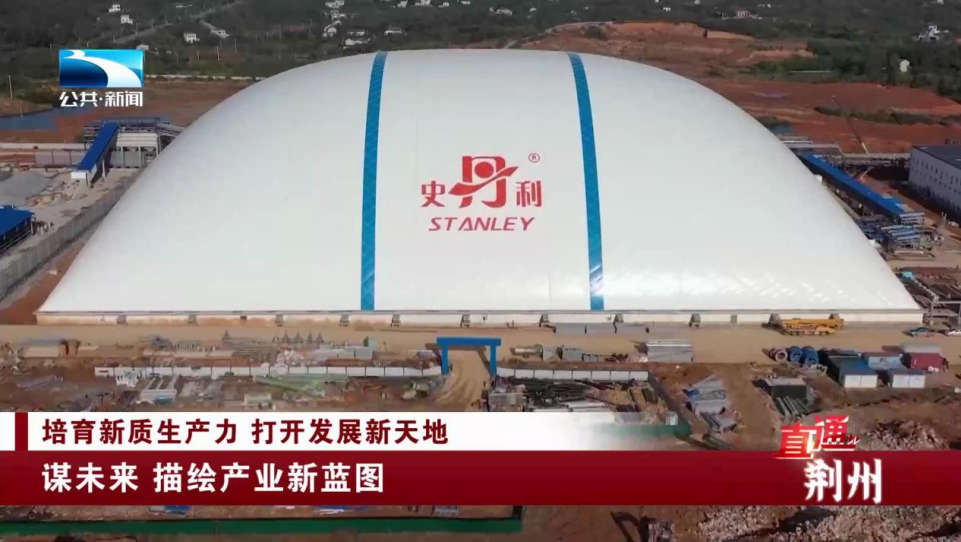

走进投资60亿的松滋史丹利宜化新材料科技有限公司,这里的建设现场热火朝天。一期40万吨硫基复合肥已于2月底成功试生产。10万吨精制酸、5万吨磷酸铁土建主体已完成,设备安装过半,正在冲刺6月全线投产。后期该项目将全产业链对接磷化工,深度耦合新能源材料项目。为此,松滋经济开发区专门安排“企业帮办”上门为企业服务。

松滋史丹利宜化新材料科技有限公司副总经理 闫涛:“政府带着我们去,一般我们这种项目要两到三年的时间才能投产,但是我们这个项目,用了一年半的时间就能够全面投产。”

荆州松滋市科经局党组成员、副局长 石晓飞:“在科技创新、经济运行指导和信息化引领这三个方面,进行全方位地服务,来推动重大项目和工业良性发展。”

抢占半导体、新能源新材料、光伏产业等未来产业新赛道,荆州市结合自身资源禀赋和产业基础,加大招商引资力度。去年,先导新材料、联仕新材料、拓材科技、银科新材料等一批新企业聚集而来,实现了电子气体、湿电子化学品、光引发剂前驱体、光掩基模板、高纯半导体金属材料等产业环节从无到有。

未来产业离不开先进制造。在“全球灯塔工厂”——美的冰箱荆州工厂,柔性自动化、物联网和人工智能等创新技术广泛运用。在这里,每8秒就能生产一台冰箱。国内销售的冰箱中,每7台中就有1台来自“荆州造”。

湖北美的电冰箱有限公司生产部精益改善工程师 付镇洧:“目前,我们工厂的机器人万人保有量多达2500台,处于行业领先水平。从2018年开启了精益化、数字化转型,至今生产效率提高52%,交货周期缩短25%,质量缺陷降低64%。”

据了解,去年,荆州市净增高新技术企业257家,总数达到848家,同比增长43.5%,总量全省第五。今年一季度,荆州市规模以上高新技术产业增加值142.28亿元,同比增长16.5%,增速高于全省平均水平5.2个百分点,增速居全省第二位。

荆州市科学技术局政策法规科科长 董鑫:“下一步,从‘产业未来化’ ‘未来产业化’两个角度前瞻布局,重点发展以智能装备、新能源与智能网联汽车等为代表的未来制造,以荆州科创走廊、荆州(武汉)离岸科创中心为创新策源地,充分发挥荆州科教优势,强化企业创新主体地位,加强核心关键技术攻关,推动未来科技成果转化。”

长江云新闻记者 温少海 万力源

荆州台 胡威虎

社会保障

社会保障 交通出行

交通出行 公积金

公积金 公安服务

公安服务 职业资格

职业资格 医疗健康

医疗健康 市场监管

市场监管 法律服务

法律服务

融媒体平台建设服务

融媒体平台建设服务 长江云 • 新时代文明实践平台

长江云 • 新时代文明实践平台

大数据舆情中心

大数据舆情中心