有眼不识的“金镶玉”,原来3500年前武汉就有了

长江中游考古发现的遗迹、遗物中,创造了诸多之“最”。“惟见长江天际流——考古中国·长江中游文明进程研究成果展”,眼下正在湖北省博物馆热展,“湖北文物”携手各大博物馆打造《听!长江中游文明之“最”》栏目,以图文、音频及有声海报等形式,每期重点推介一个“之最”。

今天,一起来认识目前所见中国最早的“金镶玉”。

听!长江中游文明之“最”

位于武汉黄陂的盘龙城遗址,距今约3500年,被称为武汉“城市之根”。

绿松石镶金片饰件

出土于盘龙城遗址杨家湾17号墓葬

是盘龙城遗址博物院最具代表性的文物

绿松石镶金片饰件

商代早期

盘龙城遗址博物院藏

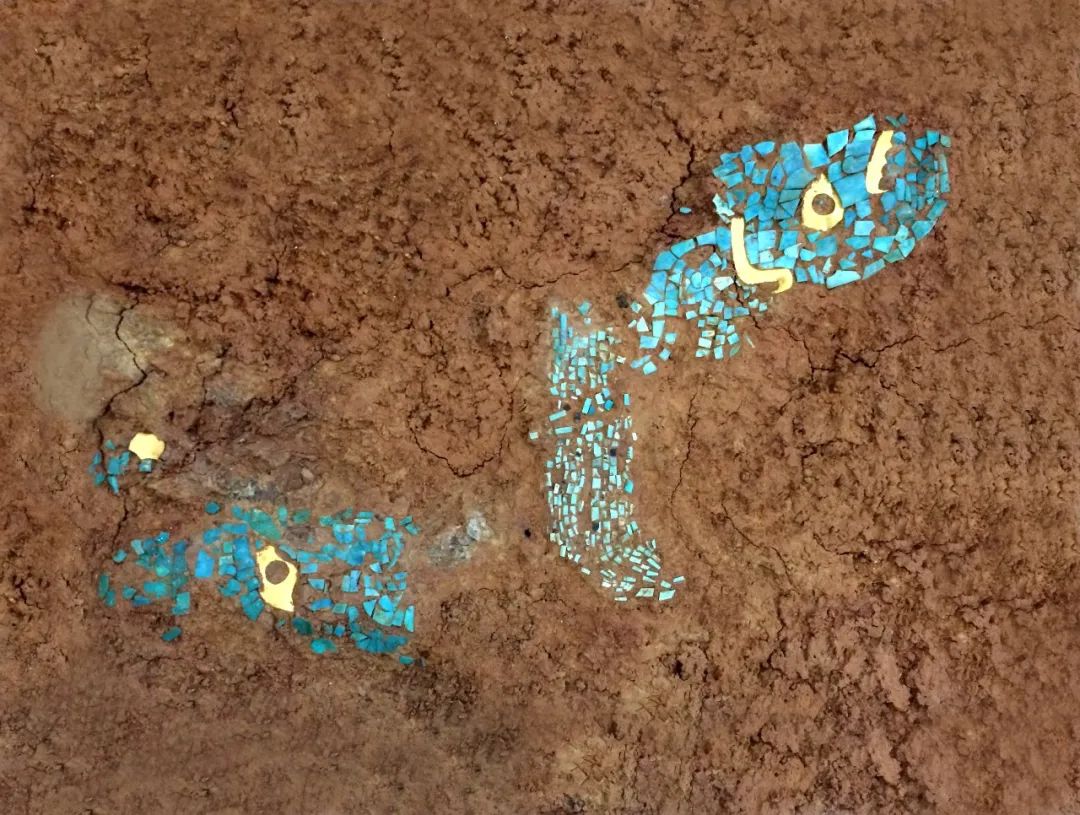

初步推测这是一件兽面形器物破损后形成的两个部分,右侧部分保存较为完整。目前可见金箔片5个、绿松石片达515个。兽面部长约13厘米,残宽约5厘米,眉毛、眼睛、牙齿是由金箔片装饰而成,躯干及尾部长约10厘米,宽约2.5厘米。经检测,金箔片的含金量超过70%。这些饰片最初可能镶嵌在漆器或木器上。

专家认为,这是中原商文化系统中发现的单位明确、年代最早、器形基本完整的镶金嵌玉饰件,也是目前所见中国最早的金镶玉饰件,对于研究我国早期金器和金玉镶嵌工艺具有重要意义。

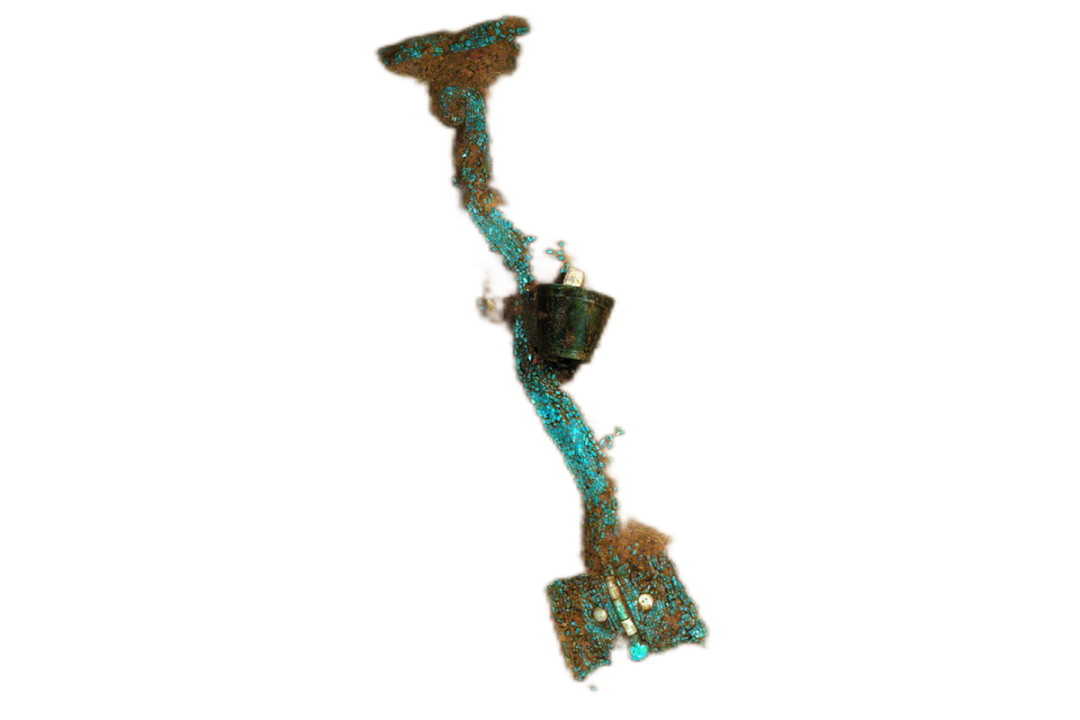

盘龙城遗址博物院考古研究部李琪介绍,《说文解字》以“石之美者”来定义玉,绿松石历史上名列中国四大名玉,反映了国人对玉文化的认知传承。二里头文化时期,镶嵌技术和松石资源为统治阶级所垄断,绿松石享有堪比“ 国玉”的重要地位。二里头遗址一处高等级贵族墓葬中出土的绿松石龙形器,据估算,仅加工2000余片细小而规整的嵌片,至少需要1400余小时。“这种非经济性的装饰品,是王权礼仪的象征。”

绿松石龙形器

(图片来源:二里头夏都遗址博物馆)

到了商代,绿松石使用范围更为广泛,位于长江中游的武汉盘龙城遗址,出土了数量众多的绿松石嵌片和绿松石管、珠等。

专家指出,盘龙城遗址出土的绿松石器物及大量精美青铜器,从一个侧面反映了黄河流域与长江流域之间的交流,及盘龙城遗址作为商朝南土中心城邑的重要地位。

来源: 湖北文物

责任编辑:熊磊

融媒体平台建设服务

融媒体平台建设服务 长江云新时代文明实践平台

长江云新时代文明实践平台

大数据舆情中心

大数据舆情中心