稻亦有道:华夏文明起源的重大母题

在上世纪,我国甲骨学界曾发生过一场“禾”的稻粟之争,“黍”的粟稻之争,以及“稷”的粟黍高粱之争。这场争论,公说公有理,婆说婆有理,注定了是一场没有赢家的争论。

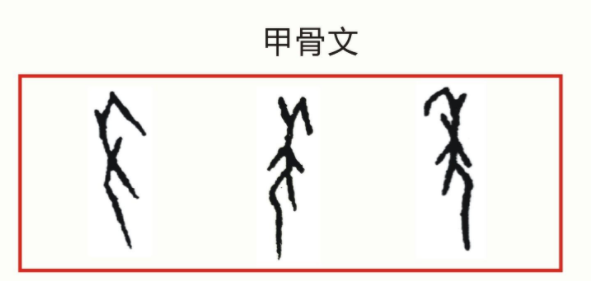

不仅如此,对于甲骨文中其他农作物名称的考释,学界也一直是众说纷纭,仁者见仁,智者见智,直至今天。

这场旷日持久、注定没有胜负之分的争论的背后,是华夏南方稻作文化与北方粟作文化起源与融合的复杂问题。不论是稻,还是粟,以及禾,绝非仅仅只是甲骨文中农作物名称这么简单,它们同时也是关于华夏文明起源的重大母题,是我们母语的语根。

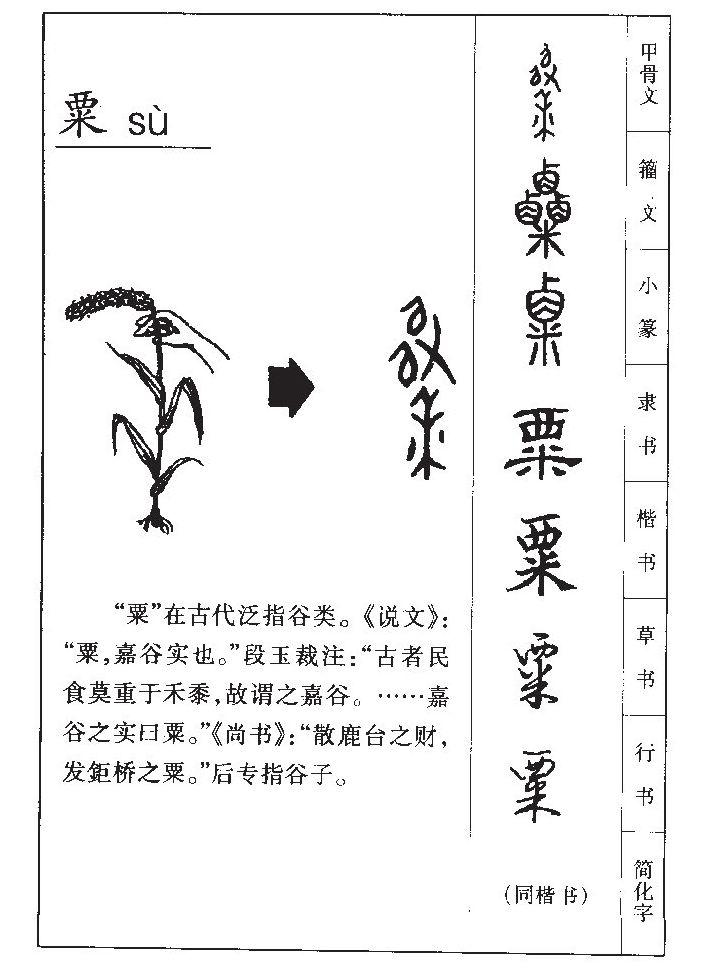

甲骨文“禾”及其演变

众多考古发现与现代农学研究结果充分证明,我国是世界上最早种植稻与粟的国家,是全世界稻作农业与粟作农业的发祥地。

从8000年前起,华夏南稻北粟的格局就形成了。在周秦时期,乃至漫长的史前时期,为华夏文明演化注入不竭动力的,就是南方的稻和北方的粟。

南稻北粟,既是我国水田农业与旱地农业的区域划分,也是我国两种不同的农耕文明。华夏文明是起源于南方稻作区还是北方粟作区?华夏农耕文明是先稻后粟还是先粟后稻?南方稻作文化与北方粟作文化是如何相互影响与融合的?很显然,仅仅是南稻北粟四个字不能给我们一个明确答案。

甲骨文“稻”及其演变

从全人类文明演化史来看,亚非地区早期原生文明的发生地,都在北纬26—32度之间的亚热带湿润气候区,而32度以北地区的文明化时间则相对较晚;同时,农业的发祥地与大文明的发生地,皆是在同一个大的自然区域之内。

所有古代文明都是在农业发达到一定阶段的基础上发生的。古巴比伦、古埃及、古印度等人类文明最早诞生地区,均地处亚热带,气候温暖,有丰沛的降水,大江大河大平原,土地肥沃,适宜耕种,且有稳定的食盐资源保障。

更为重要的是,这一地区土地松软,对农具的要求也不苛刻,石头、木棒均可成为农具。而干旱半干旱地区,板结的土地对农具的要求则要十分苛刻。在铁制农具出现之前,干旱半干旱地区显然不具备形成发达农业的先决条件。这也是人类早期发达文明均地处北纬26—32度之间的亚热带湿润气候区的重要原因。人类今天所拥有的很多哲学、科学、文学、艺术等方面的成果,均可追溯到这些古老文明的贡献。

甲骨文"粟"及其字形字源演变

东亚大陆也不例外,华夏文明的演化进程不可能违背这一铁律。华夏初始文明的中心只可能发生在南方亚热带湿润气候区,华夏文明只可能是先稻后粟。长江中下游地区正好符合人类文明最早诞生地区所必须具备的诸多苛刻条件。无论是早期的黄河流域中心说,还是后来的满天星斗说,均是违背人类文明演化的这一基本规则的。

长江中下游地区不仅适合水稻的栽培,而且有野生稻的广泛分布。近一百年来,随着南方一个接一个的考古大发现,人们惊异地发现,以洞庭湖平原、江汉平原为中心的长江中游地区才是我国稻作农业最早发生的地区,也是稻作农业最发达的地区。华夏文明5000多年前的辉煌就隐藏在这片膏腴之地的深处,并未因南方的云雨而随风逝去。

长江中游不仅有华夏文明最早的稻作遗存发现,而且有仅次于这一发现年代的稻作遗存的普遍发现。一项考古统计表明,我国新石器时代稻谷遗存120处,其中长江流域90处,黄河流域12处。在长江流域90处稻谷遗存中,长江中游占了57处,而且均具有标志性意义。

目前发现最早的两处稻谷遗存,均处于长江中游地区:一处是江西万年仙人洞和吊桶环遗址,距今约1万年;二是湘西道县玉蟾岩遗址,距今约1万年。目前发现最早的人工稻谷实物及稻田,也处于长江中游地区,即距今约8200——7800年左右的湘西北澧水流域的彭头山遗址。

彭头山遗址出土的栽培稻谷实物已具备原始栽培稻谷的特征。到了距今约5500年的时候,江汉平原的关庙、屈家岭先民种植的水稻已基本接近现代栽培稻。屈家岭遗址炭化的稻谷颗粒已呈现出粳稻籽粒粗、短的显著特征,与今天在长江流域普遍栽培的稻种已相差无己,粳稻和籼稻已明显分化。风吹稻浪的美景,已在南方两湖平原持续了一万多年的漫长岁月。而北方最早的两处最早粟谷遗存(华北平原磁山遗址,河套地区大地湾遗址)均不超过8000年。

玉蟾岩遗址出土的炭化的稻谷颗粒

现代植物学、遗传学、农学的研究已经揭示出,栽培稻是由野生稻经人工培育驯化而来的。美国华盛顿大学和纽约大学联合开展的水稻DNA研究成果表明:栽培稻是单次起源的,起源时间很大约在8500年左右;粳稻和籼稻的分化时间在3900年以前。

这两个时间节点,正好与彭头山遗址、屈家岭遗址的稻作遗存时间大致吻合。这一研究结果也同时表明,我国的栽培稻起源只有一个源头,而不是几个源头并存。从目前的考古发现来看,这个源头就是湘西北地区。

从湘西南的玉蟾岩到湘西北的彭头山、城头山,再到长江以北的关庙、屈家岭,稻作文化谱系不仅清晰完整,而且具有野生稻培育驯化时间上的连续性。长江下游的环太湖地区虽也有发达的稻作农业,但不论是野生稻驯化的完整证据链,还是具有标志性意义的稻作遗存,均无法与两湖平原相提并论。从栽培稻单一源头的科学研究成果以及两地史前文明的高度相似性来判断,环太湖地区发达的稻作农业,只可能是两湖平原稻作先民东迁的结果。

从世界范围来看,人口多寡的分布基本上与产粮区丰薄的分布是重合的,农业发达的地区必然也是人口密集的地区。稻作农业的周期性劳动,要求人们较长时间居住在一个地方,以便播种、管理、收获。这样,人类从石器时代的迁徙生活逐渐转为定居生活。定居的农业部落发展到一定程度,城镇便应运而生。

当南方的两湖平原凭借水稻孕育出庞大人口的时候,北方的黄河流域还在依靠狩猎和粟作勉强维持着有限的人口生存。北方中原伊洛地区二里头遗址人口、聚落的密度,无论是新石器时期还是青铜时代早中期,远远低于南方江汉平原的屈家岭、石家河。江汉平原如繁星般的古城址和村落表明,随着稻谷产量的增长与富余,江汉平原人口呈现井喷式增长,已经是遍地炊烟的喜人景象了。古老的江汉平原在华夏大地最早揭示了粮食产量的丰歉与人口数量的消长关系,人口数量与文明程度呈正比的关系。

当南方彭头山先民在稻田劳作的时候,北方黄河流域基本上还是荒无人烟,偶尔才能见到三三两两游牧部落放牧的孤独身影。不久,空旷北方的寂静就被打破了。周期性泛滥的洪水,以及部落之间的战争,让两湖平原稻作先民走上了迁徙之路。他们怀揣玉石与稻种,被迫离开故园,远走他乡,或沿江东下,或北上中原。

从8000年起,这种大迁徙就开始了。这也是一场从根本上改变了东亚大陆面貌、决定了华夏文明走向的大迁徙。人口数量,始终是文明演化的终极力量。没有南方稻作先民的大迁徙,也就没有后来的仰韶文化、龙山文化。南方稻作先民的陆续北上,成就了的后来中原地区的繁华。

现代气象学研究表明,在距今约8000年的时候,全球气候由寒冷干燥逐渐转为温暖湿润。我国学者称之为仰韶温暖期。在仰韶温暖期,亚热带北界就由现在的秦岭—淮河一线北移到华北平原北部的京津与关中平原的北山一线,黄河中下游地区呈现出一派亚热带风光。这对擅长稻作的南方先民而言,中原就是两湖平原的自然延伸,北上不外乎就是将家园从一个村子搬到另一个村子,从一条河边搬到另一条河边。仰韶温暖期的出现和长久持续存在,为北方重现南方风吹稻浪的美景做好了充分准备。

科技工作者的田野调查表明,我国野生稻均分布在秦岭淮河以南,秦岭淮河以北地区不具备野生稻的气候条件。淮河上游地区贾湖先民种植的稻种,被称为“贾湖古稻”,与江汉平原屈家岭文化发现的稻种,是同一种尚处于籼、粳分化过程中的栽培稻。史前时期北方地区发现的稻类遗存均为栽培稻。不论是中原地区,还是环泰沂山地区,以及关中平原、辽西流域,截至目前为止发现的所有史前稻作遗存,均是南方稻作先民北迁的结果。北方众多史前稻作遗存,为我们勾勒出了一幅粗线条的南方稻作先民迁徙路线图。

甲骨文“黍”及其演变

但北方毕竟不是南方,中原地区也并非另一个江汉平原,仰韶温暖期与干旱期也总是如影随形。北方众多史前稻作遗存极大可能只是昙花一现,特别是河套地区、华北地区、黄河以北的汾水流域。即使是伊洛流域、郑汴地区、淮河上游一带,稻谷的收成也远不如南方。

近几十年来的古气候研究成果表明,为我们勾勒出了一条中国北方的枯荣线:从5400年前开始,受亚洲季风减弱影响,中国北方出现了连续四百年的干旱期;在5000-4200年之间,全球气温升高、降水增加,北方再次出现温暖期;在4200年前-4000年前,全球又经历了连续200年的干旱期,中国具体表现为“南涝北旱”;在殷商时期,则是前旱后湿。干旱半干旱的北方与耐旱耐寒的粟与黍,具有天然的亲合性。这是粟与黍长期适北方气候的结果。

北方持续数千年的旱湿交替,并没有从根本上改变北方干旱半干旱的特征。在与气候变化赛跑的马拉松跑道上,粟类旱季作物在北方干旱半干旱的土地上后来居上,稻则是每况愈下,中国北方从稻粟兼作逐步变化为以粟作为主。这一粟进稻退的情况,在商周文献中得到了验证。在殷商王朝的甲骨卜辞中,黍字出现300多次,稷字出现40次。《诗经》中提到的谷物最多的也是黍和稷,分别达到28次和10次,而稻字仅出现6次。

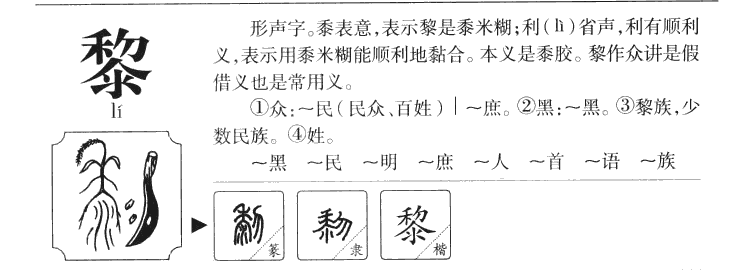

粟进稻退只是一种表象。稻虽然在北方的田野上消失了,但在我们先民心中却仍是鲜绿金黄的鲜活形象,稻米所散发的芳香始终在田野、村庄上空弥漫。在北方最终形成的汉字成熟形态——甲骨文中,稻仍然是鲜活的。“豫”是南方稻农在中原地区的一个鲜明标记。在甲骨卜辞中,“豫”就是一幅南方先民牵着大象在稻田踩踏的生动画面。迁徙到燕赵地区的南方先民,自称九黎部落。“黎”在甲骨卜辞中就是一幅南方先民收割稻谷的丰收场景。“年”在殷商王朝的甲骨辞中就是一幅我们先民背着稻谷的速描。这个初义,至今还保留在西南地区各民族的茅古斯舞蹈中。“舞”在殷商王朝的甲骨辞中则是一幅我们先民手持牛尾祭祀稻神的写生画。

黎字的来历及演变过程(汉字黎的起源,黎字图解)

从我们先民北上那天起,就已经开始在干旱半干旱的北方土地上重新演绎南方的故事:培育驯化粟与黍。游牧部落视为牧场、猎场的芦苇荡,以及生长着黍类作物的岗地,在南方的稻农先民看来就是充满希望的田园。假设北上的汉人先民不是稻农,而是牧民,那么他们就只可能视那些顽强生长在山岗上、盐碱地上的狗尾巴草为鲜美的牧草。粟与黍不是稻,但也是稻。粟有着稻一样柔弱的茎杆,同样是以站的姿态完成一生的行走;山岗上、盐碱地上的粟苗与低洼湿地的秧苗都是绿的,都散发着温暖的光泽,给北上先民以慰籍与希望。

“年”在甲骨辞中就是一幅我们先民背着稻谷的速描

北上先民之所以走上漫长的驯化野生粟黍的道路,一是因为食物的严重匮乏,二是因为稻米芳香的诱惑。如果食物唾手可得,他们就没必要花费数千年的岁月来驯化低效的粟黍了。粟黍的籽粒在火的燃烧中,散发着稻米一样的芳香。这一味觉体验,从根本上改变了北上先民对粟黍的态度。从那一刻起,粟黍与稻在北上先民心中就没有什么区别了。粟与黍之所以发出“熟”的读音,就与我们先民这一味觉体验有关。“熟”这一读音后来蝶变为“粟”、“黍”的文字形态,是殷商王朝的功劳。古汉语音同义近的规则,也是我们先民遵循的一条重要编码规则。在漫长的史前口语时代,对于同类或意义彼此关联的物或事,我们先民遵循的编码规则就是音同义近。

“稻”的銘文

在华夏初始文明的演化进程中,“稻”的声影如影随形,无处不在。我们在殷商王朝的甲骨卜辞中所看成到的“稻”,只是其右半部分:我们先民在石臼春谷并用手抓取稻米的形态。联系到《诗经》中“稻”的另一写法“稌”,商周时期及漫长的史前时期,“稻”应该还有多种名称。其中最古老的名称就是“那”。

相比北方的蒙古语,汉语与壮语、傣语更具亲缘关系,有着大量同源词。中国壮族和泰国傣族均为稻作民族。在壮语与傣语中,“稻”的发音是nuó,即汉字“那”的古音。

壮族和傣族均称聚居地或稻田为“那”,称稻、米、饭为“考”。壮语与傣语中凡含“那”的词,无不与稻有关。以稻田作标记的“那”字地名,是广西壮族独特的地名文化景观。在商周以及春秋战国时期,北方人习惯称南方稻农为糯民,或粳民。很显然,商周时期以及史前时期,“稻”应该就叫“那”(读nuó),南方稻农也可以称为“那民”。

江汉平原的沮漳河流域,有个叫“那处”的古地名。按照《史记·西南夷列传》的记载,川西地区曾有一个那国的小方国。我们之所以称祖先为“考”,就是因为华夏先民的始祖神就是稻神。我们祭祀先祖之所以一定要用酒献祭,是因为糯米与酒之间的因果关系。酒就是糯米的转化,是糯的另一种生命呈现形式。很显然,汉语中的“那”、“考”,与壮语、傣语中的“那”、“考”具有同源关系。

“傩”可能是汉字中最神秘的一个字,储存着汉人先民在南方稻田创世纪的诸多信息,是我们解读华夏初始文明的核心密码。“傩”的繁体写做“儺”,由人、革、大、隹四个符合组成。人,也就是戴面具、持法器的巫师;革,是去毛后开膛剖腹后用于献祭的鸡;“大”就是对鸡的界定:羽毛艳丽的雄性鸡。“隹”是“鸟”字最初的象形字,就是报晓的太阳鸟,也就是鸡。

四个符号合起来,就是对“傩”这种仪式的再现:傩祭也就是太阳祭、火神祭。“傩”的读音正好是“糯”的读音。傩祭也就是稻神祭,是南方稻先民的祭祀仪式。华夏的初始文明,尽在这“傩”字之中。一遍又一遍的“傩”仪,也是华夏文明的“基因”孕育、形成的漫长过程。“傩”的读音正好是“那”与“糯”的读音。傩祭也就是稻神祭,是南方稻先民的祭祀仪式。这种神秘的仪式,其实就是华夏族群孕育形成前的开场戏。“傩”祭的余绪至今犹存,“傩”戏仍然在华夏大地焕发出强大的生命力。

族名、古老的地名,往往隐藏着珍贵的远古信息。汉人之所以称为汉人,就与“儺”这个文化符号密切关联。“傩”字中的核心符号“隹”,也就是太阳鸟,在汉水之“汉”、洛水之“洛”、淮河之“淮”的繁体中得以保留,弥足珍贵。长江之所以称为“江”,也与稻密切相关。“江”的古音读作“工”,仍在吴语区的温州话、闽南语中得以保留。而“粳”的古音正好是“工”。华夏文明的一个始祖神叫共工。这个始祖神之所以叫共工,是因为其稻神至高无上的地位。时至今日,北方人仍习惯称糯米为江米。这些古老的河流,都是散发着稻香的河流,是属于南方稻作先民的母亲河。

我们先民的历史记忆总是随着时间的流逝而衰减。久居北方,“那”最初呈现出的风吹稻浪的美景开始变得模糊而久远了,于是“那”的初义“稻”逐步演化为与“这”相对的意义:遥远的时间、地方或事物,其读音也慢慢变化为nà。与之相对应的,还有一个汉字“昔”。“昔”在殷商甲骨卜辞中,就是一幅洪水滔天的恐怖景象。对北上逃难的汉人先民而言,过去的日子就意味着洪水泛滥,家园被洪水淹没。这是一种劫后余生后对灾难刻骨铭心的历史记忆,也是对“那”字初义发生变化的另一种解释。

“昔”的字形字源演变

在商周时期及史前时期,“稻”除了“那”这一名称,还有另一名称:禾。而这一名称,则来自华夏民族的另一条母亲河——黄河。

随着一批又一批南方稻民的北上,在黄河流域持续了数千年的阿尔泰语系逐渐淡出,汉人先民吟唱的“蒹葭苍苍,白露为霜”的声音开始回荡在这条北方河流的上空。土地上的主人换了,这条北方的大河气象为之一新。被北方游牧狩猎部落视为用于牛羊饮水的大河,为汉人先民视为第二条长江、第二条汉水,成为北方先民的圣河。他们经常在河边举行庄严的祭祀活动。在黄河之滨的殷商人,对黄河的祭祀活动达到近乎狂热的地步。仅在甲骨文中,关于祭河的卜辞就达到500余条。

可能从游牧狩猎部落第一次赶着牛羊到这条河流边饮水的时候起,这条北方的河流就有了一个名称,叫gaal。在现代蒙古语中,不论是湖泊,还是河流,均为同一读音:gaal。根据汉语上古音韵学研究的成果,“河”的上古音正好读gaal,相当于现代汉语中“各”的读音。两种不同语系不同文明对同一条河流发出相同的声音,显然大有玄机。

从我们先民在黄河岸边与游牧部落不期而遇那天起,汉语借用蒙古语词语就开始了。汉语与蒙古语之间的大量同源词,就是两种不同文明长期相互影响的结果。我们猜想,最早北上的汉人先民最初对黄河的叫法,很可能受到了游牧部落的影响,沿用了他们gaal这一读音,也就是“河”。很显然,汉语中的“河”与现代蒙古语中的ghol具有同源关系。“河”这个蒙古语的借词,很有可能是汉语中最早的一批阿尔泰语系借词之一。

当然,也有学者认为“河”并非蒙古语的借词,而是由祭祀仪式中的歌唱之“歌”演变而来。也有学者认为“禾”与壮语、傣语中的“禾”是同源关系,并非因“河”而伴生。这两种观点目前还欠缺语言学上的证据。

“河”这个具有图腾意义的汉字在殷商王朝的甲骨卜辞中,呈现出的就是一幅北方先民在黄河岸边纵情歌唱、祭祀祖先神的庄严场景(“可”在甲骨卜辞中就是一个张大嘴巴的人)。东汉以前,“河”就是黄河的专称。从先秦典籍一直到西汉司马迁的《史记》,黄河一直称“河”,后来才泛指北方的河流。已出土发现的甲骨文,“河”出现10次。在《山海经》中,“河”字出现频率高达73次之多,是出现频率仅次于“帝”的一个汉字。这个具有阿尔泰语系底色的汉语语根的出现,标志着华夏文明黄河时代的到来,中原时代的到来。

“河”的字形字源演变

在黄河岸边,很多地方最初可能就是我们先民的稻田。稻秧的绿色与黄河浑浊水流的黄色相映成趣,宛如亭亭玉立、摇曳生姿的处子依偎在沧桑的父亲身边。在秋天阳光的照耀下,绿色的稻秧蜕变为金黄的谷子,变成了黄河的色彩。

稻与河这种年复一年的牢固对应关系,让稻有了一个新的名称:禾。正如“傩”的读音是“糯”的读音一样,“禾”的读音也正好是“河”的读音。根据我们先民遵循的汉语编码规则,“禾”“河”相同读音的背后,是为稻与水的天然亲合性,也是稻与河的牢固对应关系。“禾”即“稻”,还有一个语言学证据:“苏”。“苏”的本字为“稣”,后来才加上草字头。

“稣”的铭文

金文中的“稣”,是一幅用稻草或树枝穿鳃提鱼的速写。这一做法可使鱼在落水后复活,后演化为复活之义,后又引申为须状下垂的饰物。稻与鱼的紧密联系,使“稣”后来成为鱼米之乡苏州的地名。随着气候变化,当稻慢慢淡出北方田野后,“禾”即“稻”的初义开始变得模糊而且牵强了。到了周及春秋战国时期,“禾”开始泛指一切粮食作物,其本义则开始隐形了。

“苏”的小篆大篆

“稻”除了“那”、“禾”的名称,还有第三个名称:谷。传统观点认为,“谷”是楷书“穀”字简化的结果。其实,这是一种误会。在先秦历史文献中,“谷”与“穀”一直是并用的,有时候“谷”就是“穀”,“穀”就是“谷”。《诗经·邶风·谷风》中“习习谷风,以阴以雨”,是最典型的例证。即使“谷”是“穀”的合并简化,那也是有着文化传承与内在逻辑的合并简化。“稻”之所以称“谷”,也是因为稻对水的严重依赖。两山之间狭长且有出口的低地,也就是适宜稻生长的洼地。与“禾”的遭遇一样,当北方田野处处是粟黍稷身姿的时候,“谷”即稻的意义开始隐形了,后成为庄稼和粮食的泛称。时至今日,南方人仍习惯称稻为谷。所有南方方言中的“谷”均指向稻,应该也是一种久远的文化传承。

“谷”的字形字源演变

在南方长期的稻作农耕,我们先民已创造并形成了系统、精密的南方稻作“语言文化”。糯、米等字可以说都是典型的南方“稻作语言”的特定符号。我们先民是带着对稻的深厚感情看待粟与黍的,从一开始就为北方的粟作赋予了浓厚的南方稻作色彩。

没有南方稻的大米,也就没有北方黍、粟的小米。粟、黍与稷是长期适应北方干旱严寒气候的旱地作物。它们之所以称为谷子,是北上的汉人先民用南方的“稻作语言”改造的结果。“粟”下面的“米”,就是稻谷脱粒以后的“米”。上面的“禾”、下面的“水”,的确让“黍”与“稻”缺乏了区分度。黍、粟、稷等旱地农作物都从“禾”、从“米”,是依附于南方稻作语言而存在的派生性文化符号,而并非另起炉灶的原生型“语言符号”。这也并非我们先民有意为之,而是一种强大的思维定式、历史惯性使然。

中国所有禾本科作物,唯“麦”字从“来”不从“禾”。这是因为麦是从中亚引进的外来作物。“禾”的稻黍之争,以及“黍”的粟稻之争,其实是钻了汉语演化的空子。

有学者称古汉语为糯语,史前文明为巫糯文明,不无道理。五千年中华文明,一万年稻作文化! 从我们先民到达东亚大陆的那天起,稻米就已经开始像空气一般滋养着我们先民的心灵和华夏文明源远流长的历史。稻的演化之“道”,就是华夏文明的演化之“道”。

作者:郭汉闵

作者简介:郭汉闵,男,现年59岁,1982年7月毕业于原宜昌师专中文科,曾从事教育、新闻、政研等工作,现在当阳市政协机关工作。有专著《隐形的南方》出版。

来源:华凯文萃 作者:郭汉闵

(责任编辑 何潜彬)

社会保障

社会保障 交通出行

交通出行 公积金

公积金 公安服务

公安服务 职业资格

职业资格 医疗健康

医疗健康 市场监管

市场监管 法律服务

法律服务

融媒体平台建设服务

融媒体平台建设服务 长江云 • 新时代文明实践平台

长江云 • 新时代文明实践平台

大数据舆情中心

大数据舆情中心