701社区|“三项改造” 让旧街坊在老院子里共享美好新生活

“天这么热,您还出来走走。”

“是啊,待不住!龚书记您去哪儿?”

“我去电动车棚施工处那边看看,天太热,您早点回家歇着哈。”

刚进社区大门,相隔二十多米,701社区党委书记龚敏一眼就认出了汪大爷。

“汪大爷是我们社区的老居民,北海湾这几栋安装扶手的建议就是他最先提出的。”

自今年5月,湖北省“一下三民”实践活动开展以来,武汉市武昌区首义路街道701社区党委运用“共同缔造”理念,激活常态化基层议事协商机制,推进基层社会治理共建共治共享,以“忆初心筑同心促中心聚人心暖民心”的“五心”工作法参与建设“首义美好生活共同体”,先后完成了社区内老旧居民楼扶手的安装、路口小巷太阳能照明灯的架设,新电动车充电车棚的建设方案也已经通过社区居民会议的审议,正在加紧投入建设。

老社区要完善 定位居民需要是关键

“我们社区坐落在起义门旁,有比较多的老旧建筑。”龚敏说,701社区原属中国船舶集团701研究所管理,有很多老宿舍和老公寓,最早建成的居民楼可以追溯至20世纪50年代,半个多世纪的光阴,让居住在701社区的居民和社区里的建筑“人楼俱老”。

“居民中有很大一部分都是60岁以上的老人,他们从年轻时就工作生活在这里,但随着时间过去这么多年,居民区现有的基础设施有些跟不上他们的需要。”

路过一栋居民楼的阴凉处,龚敏与几位在这里乘凉的爷爷奶奶打了声招呼,告诉他们可以去社区活动中心休息,“那里面有电视和空调。”

龚敏接着说,目前社区想把中老年居民的需要提上最紧要的日程,化解他们的“急难愁盼”问题。

北海湾1、2栋的楼龄很高,住在里面的也多是上了年纪的居民。“北海湾1栋现在有32户居民,只有3户住的是年轻人。老年人下楼梯时习惯用手抓着扶手,但是这两栋楼的最后一段楼梯恰恰没有安装扶手,叔叔阿姨们下楼心里面不踏实。前几个月汪大爷提出了这个问题,我们马上就召集社区居民会议,共同商讨解决这方面的困难。”

(北海湾1栋)

街道和社区干部牵头,社区工作者组织,党员协调发动,有关责任部门、设计方和施工单位、社区物业、居民代表广泛参与。几次居民代表议事会下来,社区居民的所思所想被列成清单、画成图纸,提上工作日程;又过了几天,施工队就入驻了北海湾。

“施工在一定程度上会影响到居民出行,所以我们要尽可能加快进度,绝对不能让便民变‘碍民’。”首义路街道包点干部强调。正值暑天,街道干部们坚守在701社区施工现场,“邓来容同志为了赶工期,将近40度的天还自己跑市场、买材料,和工人师傅们一起测量安装,让我们用了不到三天时间,就完成了新楼梯扶手的施工。”龚敏看向楼梯闪亮的不锈钢扶手,眼里满是欣喜。

(北海湾1栋新安装的不锈钢楼梯扶手)

旧大院新改变 克服固有短板是考验

深入701社区,给人的印象是楼栋排布复杂,道路宽窄不一,管网纵横交错。由于整体建设时间跨度大——“最老的房子和新建的楼有六七十年的年龄差”,社区内的规划布局风格有一定差异。在改造之前,当夜幕降临,主路上灯火辉煌,但一些街头巷尾的夜间照明设施已经失效。

“相较于经过整体规划,刚刚建设完成的现代化小区,我们社区夜间照明系统的布设确实存在麻烦。院里狭小空间很多,并且电线的布设和灯具的安装会受到各种客观条件的限制。这是我们的短板,也是我们这次安装路灯要克服的障碍。”龚敏说。

据她说,社区里大多照明死角空间狭窄,常规的落地路灯难于安装,“即便安装上去,照明效果也是差强人意。”同时,近几十年来在楼外地面和半空中加装架设的各类密集管网也给路灯的安装带来挑战——灯杆无处立、线路没处引。

由党员干部和社区居民广泛参与的议事会又一次在关键时刻发挥作用。在几次会上,街道和社区干部、社区工作者、物业和居民代表们对路灯安装面临的困难作深度讨论,大家各抒己见,提出解决方案。在几项方案中,街道干部严阿荣和居民们共同商讨出的一项提议获得了大家的热烈支持。

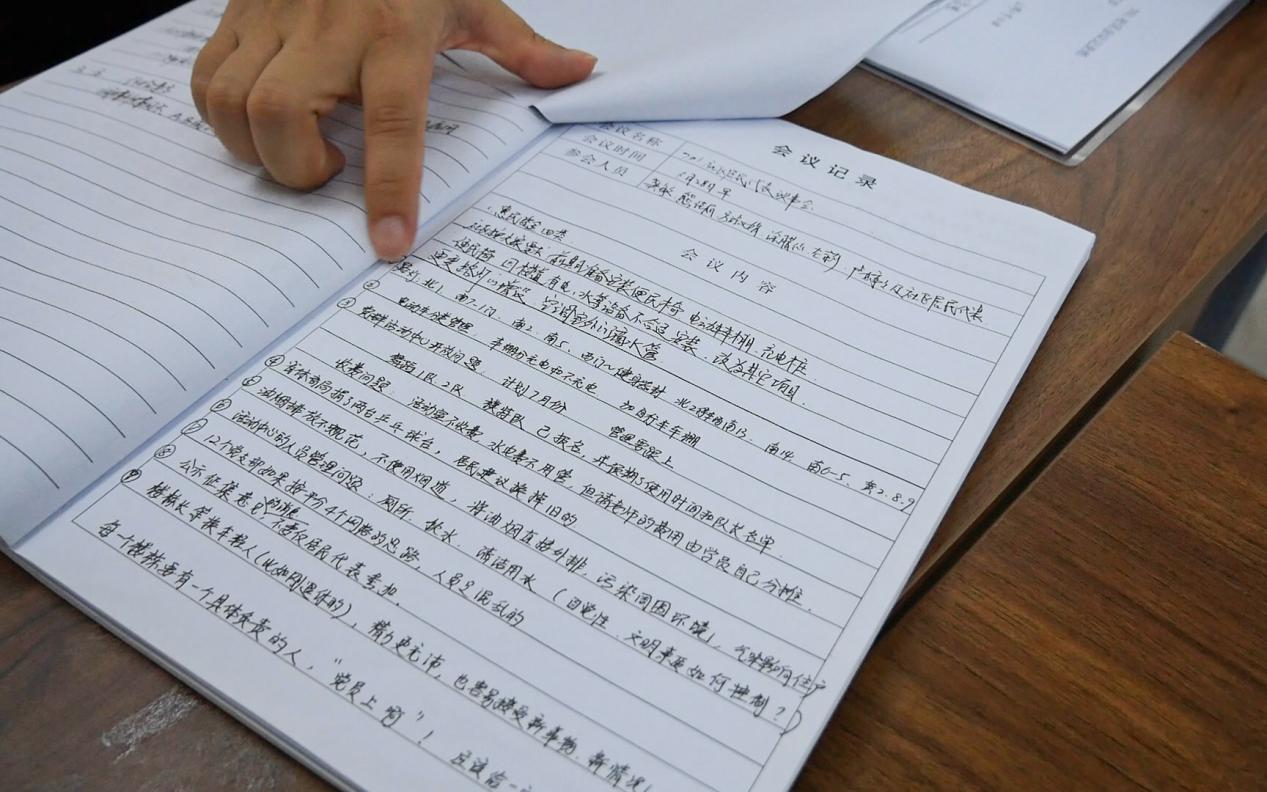

(龚敏翻阅居民代表议事会记录)

严阿荣和居民们说,既然当前面临的是空间局限、线路布设问题,“那么可以直接把太阳能路灯就近安装在户外管线的支架或者其他建筑设施上,灯具选择可大可小,借用现成的资源,绿色环保,还能省下不少资金。”

一时间,劣势变优势。借用密布的管网支架,不需掘地立杆,也不用牵丝引线,不论多狭窄的空间,都能用上合适的照明设施。“安装过程快捷简便,完全不扰民,还能让居民们现场参与,直接指导,选择出最合适的安装位置。大家都觉得这次路灯安装是件十全十美的好事。”龚敏说。

(借用管线支架安装的太阳能路灯)

暖民心看长远 紧追美好生活不能闲

老人下楼方便,夜间出门安全,改造下一步重点放在哪,看着紧张摆放的电动自行车,701社区的党员干部心里有了答案。

随着生活水平提高,大多数家庭都在升级交通工具,尽管汽车已不再是普通老百姓遥不可及的家庭梦想,但一辆灵活便捷的电动自行车还是许多人的出行首选。电动车数量越来越多,问题也随之凸显。

“我们社区骑电动车的居民相当多,但是现在面临两个问题,一是停放,二是充电。”居民王琴对电动车停放难、充电难的问题深有感触,“我们先前有6个充电车棚,但是因为位置、地形等原因使用率不高,有很多人从家里自己拉电线充电,这样一来安全上就有很大隐患。”

(居民代表王琴回忆共商建设电动车棚的过程)

由下沉党员以及公安干警、消防员等相关专业人士组成的社区“平安合伙人”队伍早就注意到这个问题。据负责人谷鹏慧说,社区内原有的电动自行车充电设施距离居民区路程远,容量低,继而孳生出私拉电线、飞线等问题。

在“家长里短议事会”上,多方再一次齐聚社区,居民们直接把需求与街道社区相关负责人以及充电设施建设企业对接。充电车棚在哪里建、建多大、设置多少充电桩、选择哪种充电桩……这些细节都由居民自己商讨敲定。几次会议下来,社区居民共商出的方案被详细记录在册。近日,施工单位已按照方案破土动工。

王琴是参会的社区居民代表之一,她说,以往居民们的诉求要经过好几层传递,许多意见建议早就失了真、丢了魂。“以党建为引领,街道和社区党组织牵头,让大家跟有关领导和负责的单位、企业面对面谈,真是能把大家最关心也最迫切的小事实事办好。”

(龚敏介绍新电动车充电车棚的施工情况)

看着正在建设的新电动车充电车棚,社区书记龚敏还是锁着眉头。她说,不远处那条小路铺成许多年,新电动车棚修好后,这条路上的人流车流一定会剧增,路面能不能负荷这么大的流量还是未知数。接下来,她想与党员干部和社区工作者们继续携手广大居民,把这条马路重新修缮好。

通讯员 :首义路街道 侯智骞

责任编辑:王花

融媒体平台建设服务

融媒体平台建设服务 长江云 • 新时代文明实践平台

长江云 • 新时代文明实践平台

大数据舆情中心

大数据舆情中心