有故事的路:小井巷——见证襄阳建城史的那口西汉古井

到襄阳来玩的人,一定要到襄阳古城,因为这里是襄阳2800年历史文化的核心所在,有着说不完的传说、看不完的遗迹。除了《射雕英雄传》里郭靖黄蓉守护的古城墙,闻名于世,古城里每一条小街巷,都藏着等待你探寻、回味的故事传说。今天要为您讲述的就是见证了襄阳建城史和发展史的一口西汉古井,和它身边的小井巷。

起源于明朝时期的襄阳王府,在襄阳城名气响亮。然而,这里还保存着一个西汉时期留下来的古井石圈,已经有两千多年的历史,从石圈上深深的脚印,就能看出它历经的沧桑。

襄阳民俗学者李治和说:“里面的水叫‘井拨凉’,舀起来就喝,捧起来就喝,我们做面条,用这水冰一下,有蒜瓣,有醋,再一拌。”

李治和是原襄阳五中历史老师,据他介绍,西汉时期,襄阳开始筑城,形成了三面环水一面靠山、易守难攻的格局,这口古井就是西汉,襄阳建城时打下的。

本市知名画家,八十岁的李叔明老人,过去就住在襄城东巷子,他小时候,每天上学时,就能看到人们在古井旁打水。

襄阳知名画家李叔明:“小井第比较大,就算襄阳再旱,小井的水都是满的,水也非常清凉。”

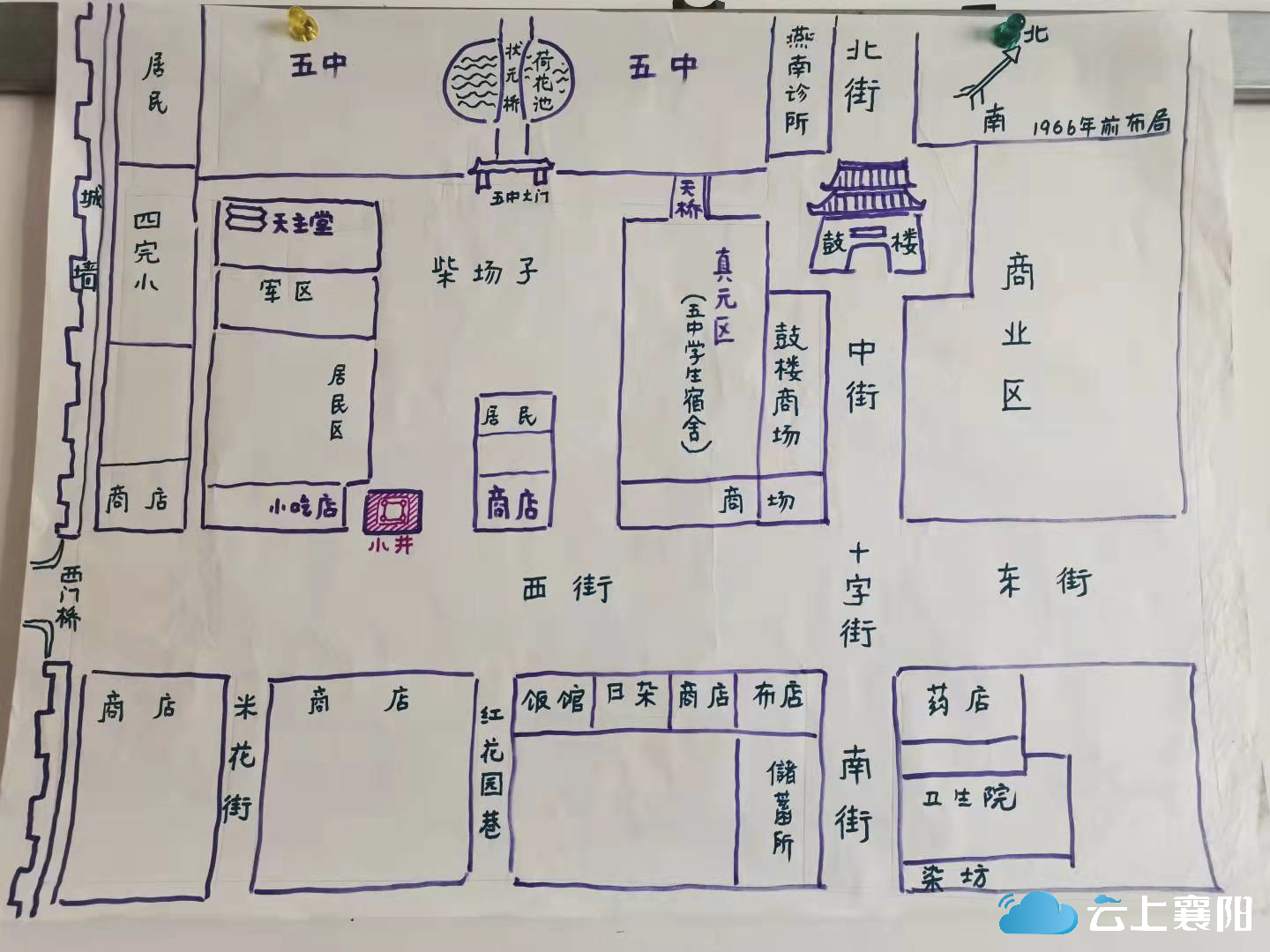

根据回忆,李叔明老人绘制了上世纪五六十年代,西汉小井的方位和模样,它就位于襄城西街与小井巷的交汇处。

襄阳知名画家李叔明说: “旁边是个柴场子,商业交易市场,这一圈全是小贩,人们上街,中午了就到小井这喝水。”

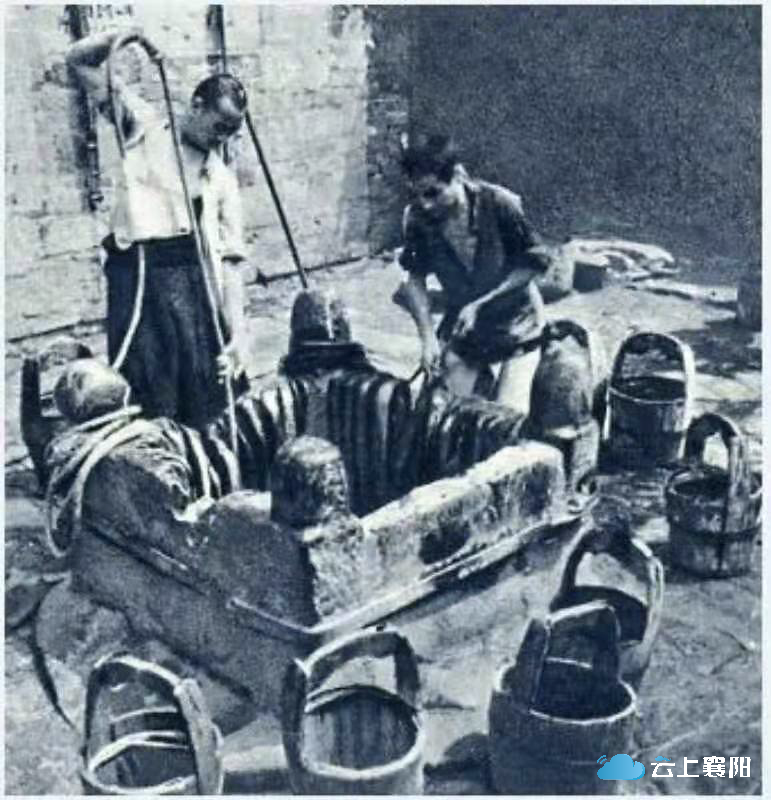

李叔明老人绘制的这幅西汉小井图,与上世纪七十年代《人民画报》刊登的一幅《西汉小井》照片如出一辙,井口上不仅有石圈,还有半人高的石护栏。直到上世纪七十年代,襄城西街的居民都是在这里挑水吃,住得远一些的居民,还会花钱请人挑水。

襄城居民李叔明说:“有个康师傅叫康学娃,他一辈子都挑水卖,他的水卖到北街和新街,就是五分钱一担,过了昭明台就是一毛钱一担。”

后来,随着时代的发展,襄城居民吃上了自来水,很少有人再到井里打水了。上世纪八十年代,在扩建西街时,就把挡在路中间的小井盖了起来,只把烙下历史印迹的井圈,转移到襄阳王府保护起来。

陈家驹老人介绍,在襄樊战役时,这口西汉古井还与一位解放军战士留下了一个动人的故事。

原市规划局总工陈家驹说:“解放军是晚上过来的,过来一看,在西街口处有口古井,他就划着洋火,火柴看了一眼。”

陈家驹老人说,这位解放军姓刘,当时打了一夜的仗,非常口渴,他喝了几口小井里的水,就随部队离开了。直到1984年,这位老战士再次来到襄阳城,想看看那口井,发现当年古井的位置已是车水马龙。在陈家驹老人的陪同下,刘老在襄王府看到了被保护起来的西汉小井石井圈,才了解了这口井的历史。

市民间文艺家协会副主席方莉说:“这口井对我们襄阳意义特别重要,它几乎是与襄阳共同发展,共同成长的一口井,而且井与城市的发展息息相关,我们有个说法叫因井成市,这就是市井的来历。”

后来,襄阳人把当年西汉小井旁边的一条巷子,命名为小井巷,以此纪念这口陪伴了襄阳人两千多年的小井。

记者:汪洋

来源:云上襄阳

(责任编辑:任艺霏)

社会保障

社会保障 交通出行

交通出行 公积金

公积金 公安服务

公安服务 职业资格

职业资格 医疗健康

医疗健康 市场监管

市场监管 法律服务

法律服务

融媒体平台建设服务

融媒体平台建设服务 长江云 • 新时代文明实践平台

长江云 • 新时代文明实践平台

大数据舆情中心

大数据舆情中心