党史里的十万个为什么⑨ | 支部为什么要建在连上?

中国共产党党员总数已突破9100万大关,面对数量如此庞大的队伍,中共是如何有效开展工作的?党的基层组织——党支部在其中的作用不可或缺。

中共的奋斗历程,是党的基层组织从无到有、从少到多、从弱到强的发展过程。建党初期,由于党员人数较少,且分布地域有限,党内对支部的认知尚不清晰,一度将组、小组指定为党的基本组织。直到党的四大,中共才将支部确定为党的基本组织,并初步确立了党的支部制度。

谁组建了第一个连队党支部?

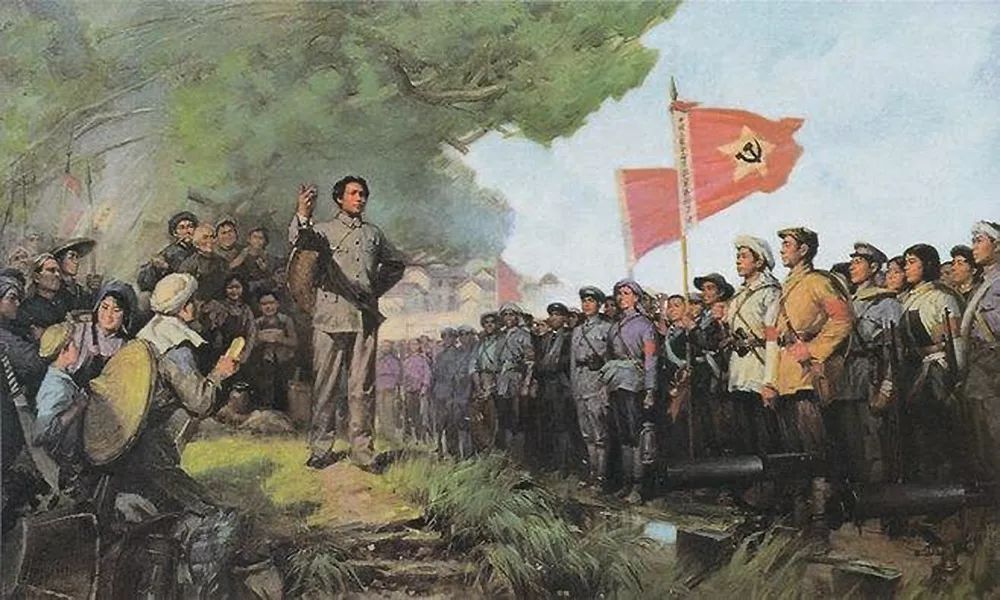

1927年9月,毛泽东与卢德铭等人领导湘赣边界秋收起义。由于强敌反扑,起义军在战斗中相继失利。毛泽东果断放弃了攻打长沙的计划,率领不足1000人的起义军余部到达江西省永新县的三湾村,进行了著名的“三湾改编”。

作为党的前委书记,毛泽东此时必须思考如何才能保住这支革命武装,这是党革命的本钱。行军路上,毛泽东带着脚伤一路调查研究,寻找解决问题的办法。陈士榘回忆毛泽东当时说:“我观察过,凡是拥有一定数量党员的连队,士气就高,作战英勇,长官也能得到有效的民主监督。”尤其对何挺颖任党代表的连队印象深刻。这个连党员多,注重发挥党员积极作用,基本没有逃兵。毛泽东多次找何挺颖谈话,听取意见。何挺颖说:我看要从军队的党组织去考虑。部队党组织太少,党员人数也不多,这样就抓不住士兵。

毛泽东还先后与宛希先、何长工、韩伟等谈话,了解北伐军党组织建设情况,当时叶挺独立团是团建支部、营建小组。共产党员以军官为主体,起始只有20多人,士兵中基本没有党员。于是,毛泽东下定决心,再造一支新型革命军队。

在毛泽东看来,抓部队必须抓住士兵,抓住士兵则必须抓好基层。从连队开始,形成“连有支部,排有小组,班有党员”。由于当时连队党员极少,先从连队建立士兵委员会开始,在连党代表指导下开展工作。士兵委员会优先解决官兵伙食一致和官长打骂士兵问题,以连党代表为主建立支部。不能像旧军队那样靠军官一级一级抓部队,而要依靠党的基层组织,由下而上。实行支部建在连上和士兵委员会建在连上。

党支部是个什么“部”?

毛泽东在江西永新三湾村宣布了五项整编措施,特别是党组织实行支部建在连上,设党代表,增加基层军官和士兵为前委委员;连队建立士兵委员会,从管理伙食开始,实行内部民主管理制度。这些措施,开启了党对军队领导和民主政治建设之路,铸就了人民军队之魂。

三湾改编以后,为落实支部建在连上,10月到达酃县水口,毛泽东亲自发展6名士兵入党,建立第一个连队党支部,开创了我军“支部建在连上”的先河。抓军队要抓好基层,抓好基层要抓住人。这个人,就是共产党员和共产党的支部。

毛泽东后来说,“红军所以艰难奋战而不溃散,‘支部建在连上’是一个重要的原因”。“支部建在连上”,把革命部队置于党的绝对领导之下,并把党的工作扎根到基层,在我军建设史上具有重要的意义。由于这些措施的实行,部队中军阀主义习气和农民的自由散漫作风开始得到克服,党对军队的绝对领导开始得到组织上的保证,人民军队服务于人民的根本宗旨开始得到制度上的体现。

“支部建在连上”确立了中国共产党对军队的绝对领导,也定下了中国人民解放军未来发展壮大的基调和底色。此后中共领导人民军队接连取得抗日战争、解放战争的胜利,这其中党支部的重要作用不言而喻。

现如今,党支部已成为党组织开展工作的基本单元,在社会基层单位中发挥核心作用。按照相关规定,凡有正式党员3人以上的基层单位,都应当设立党支部。一方面,党支部是党联系群众的桥梁和纽带;另一方面,加强党员队伍的教育和管理,也需要党支部这一基础组织去落实。

正如习近平总书记所言,基层是党的执政之基、力量之源。只有基层党组织坚强有力,党员发挥应有作用,党的根基才能牢固,党才能有战斗力。

“基础不牢、地动山摇。”站在全面建设社会主义现代化国家的新征程上,建设中国特色社会主义大厦既需要党中央这根顶梁柱,也需要进一步夯实党支部的基层工作,为社会主义建设添砖加瓦。

(来源 综合中国共产党新闻网 新华社解放军分社 中国新闻网 责任编辑 骆璟)

社会保障

社会保障 交通出行

交通出行 公积金

公积金 公安服务

公安服务 职业资格

职业资格 医疗健康

医疗健康 市场监管

市场监管 法律服务

法律服务

融媒体平台建设服务

融媒体平台建设服务 长江云 • 新时代文明实践平台

长江云 • 新时代文明实践平台

大数据舆情中心

大数据舆情中心