崩溃!前夫为泄愤群发女子隐私病历 记者实测:仅需姓名身份证号,漏洞很多

“多家医院的互联网服务仅凭名字和身份证号就可绑定他人为就诊人,进而查看电子病历、检查报告等一系列隐私信息,存在信息泄露隐患”,日前,上海市民姜先生向解放日报·上观新闻“民声直通车”反映。

事情缘起于姜先生朋友李女士的遭遇:李女士与前夫离婚后,前夫为了泄愤,在近两年的时间里不断用李女士的名字和身份证号登录上海多家医院的系统,下载电子病历和检查报告,并在李女士的家人、朋友中散布传播。由于部分诊疗信息涉及精神类疾病的治疗,上述行为给她带来了极大的困扰。

由于在日常生活中广泛提供和使用,泄露的渠道也多,他人的名字和身份证号虽属个人信息,但获取难度不高。但医疗诊疗记录不同,其属于高度敏感的个人隐私信息,理应得到极强的保护。如果仅凭名字和身份证号就能拿到全套诊疗信息,是否说明相关医疗机构的隐私信息保护措施存在漏洞?

记者体验:多家医院确实存在“漏洞”

如今互联网诊疗、智慧医院十分普及,目前几乎每家医院都提供了完备的互联网就诊服务或互联网医疗服务,常用的有在线预约挂号、检验检查报告查阅、病历查阅等门诊服务内容。而考虑到现实生活中存在家庭成员代办的客观需求,如子女帮老人挂号取检验报告、家长替孩子挂号等等,各家医院的互联网服务也基本允许绑定他人作为就诊人。记者近日和姜先生一起,对本市多家医院的互联网服务进行体验,发现不少医院在绑定他人为就诊人时几乎不设认证环节,或者认证环节较为简单。

在互联网诊疗、智慧医院等政策的引领下,目前几乎每家医院都提供了完备的互联网就诊服务或互联网医疗服务,常用的有在线预约挂号、检验检查报告查阅、病历查阅等门诊服务内容。

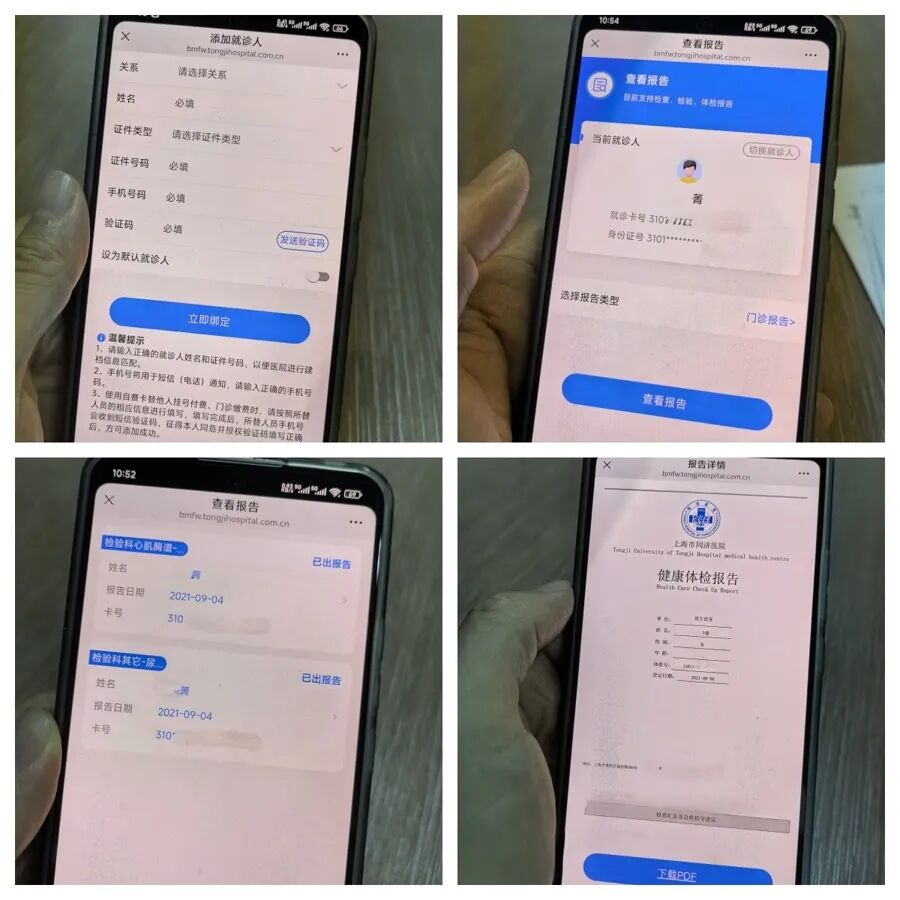

以“上海市同济医院”为例,记者进入服务号,点击下方按钮进入“医疗服务”版块。点击任何服务,系统都提示要先添加就诊人。进入“添加就诊人”页面,页面提示需要填写姓名、身份证号、手机号、填写手机号收到的验证码等信息,并在“关系”一栏中选择添加者是本人还是父母、配偶、子女等。记者尝试用他人身份证号添加就诊人,操作发现尽管页面提示要填入的手机号需是“所替人员手机号”并“征得本人同意授权验证码”,但实际上记者填写自己的手机号和收到的验证码完全可以,系统并不会验证填写的手机号是否为被填入者在医院就诊时预留的手机号。不仅如此,上方关系一栏选择“本人”或者“其他”并不影响下方填写信息的多寡。

通过填入姓名和身份证号,记者顺利添加了他人为就诊人,并在页面显示为“已认证”状态,且系统自动关联了该身份证此前就诊时使用的医院就诊卡。“实名认证的用户可查看历史线上就诊记录”,随后,记者顺利查看到了被添加者于2021年在同济医院所做的多项检查的报告以及2021年9月的全套体检报告,并且还可下载PDF文件。

记者体验同济医院线上服务的过程。

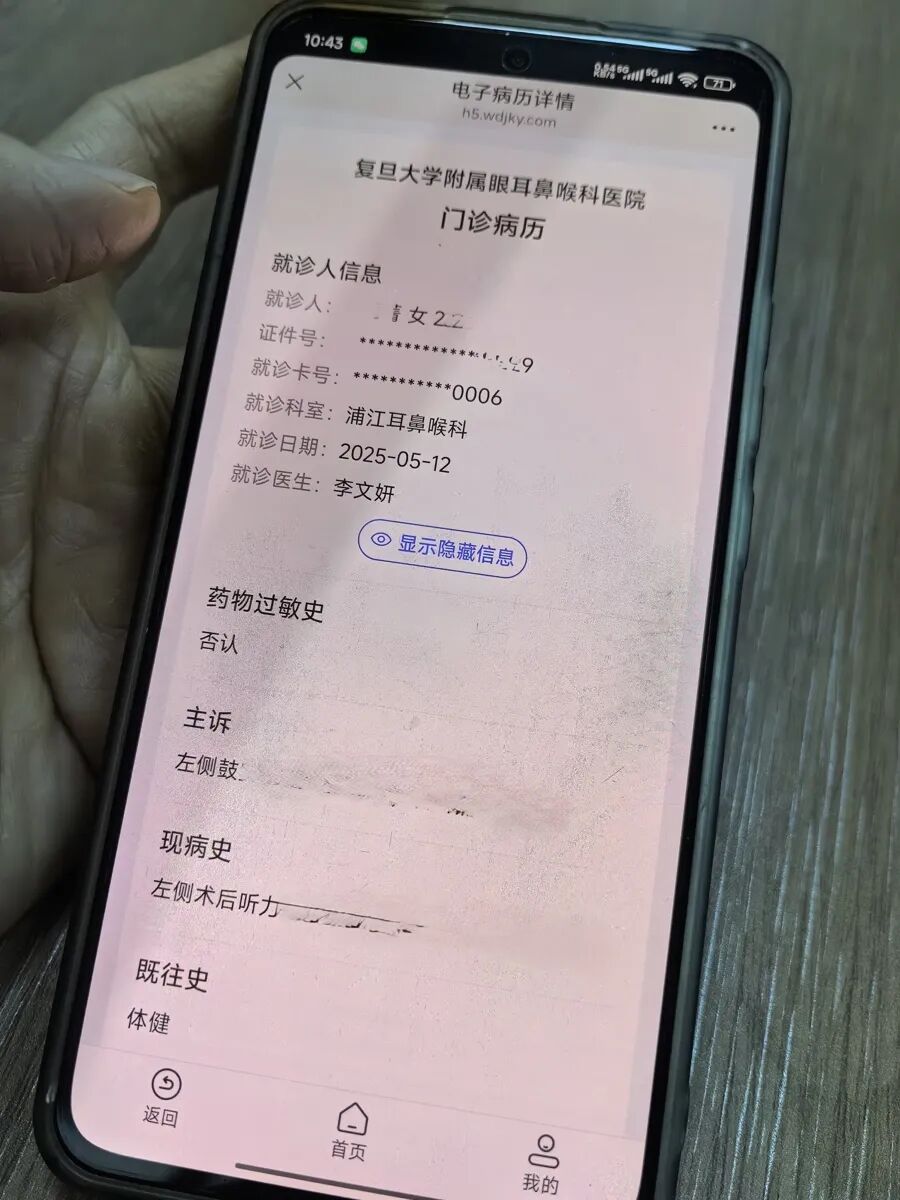

同济医院的操作模式具有一定的代表性。记者又尝试了“复旦大学附属眼耳鼻喉科医院”的线上服务,发现同样可以填入他人的名字和身份证号,并使用记者的手机号完成他人就诊卡的添加,随后可以查阅他人的诊疗报告和电子病历。只是,眼耳鼻喉科医院限定线上仅展示3个月内的报告,一定程度上限制了信息泄露的程度。

记者体验“复旦大学附属眼耳鼻喉科医院”的线上服务时,顺利利用他人的信息添加了就诊人。

进而查阅到了相关诊疗信息。

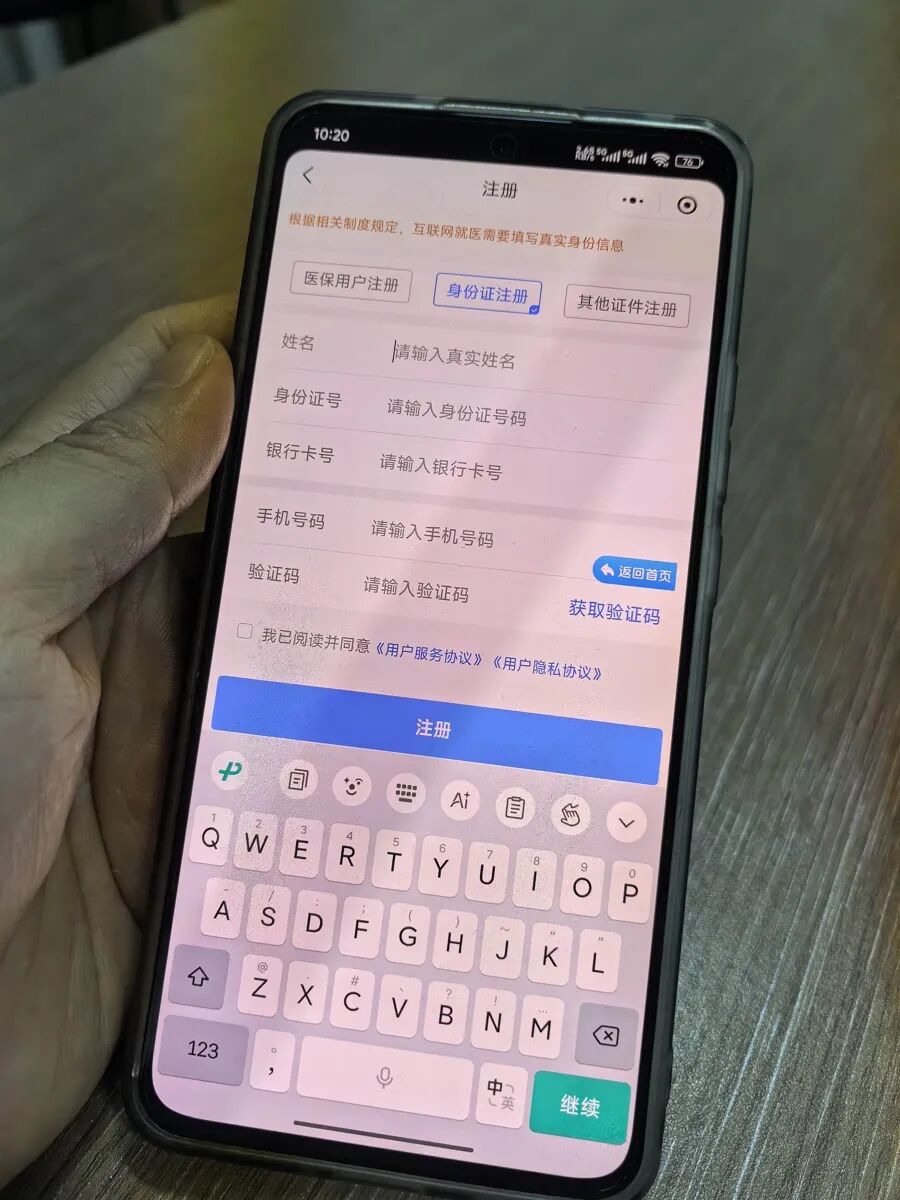

另外,一些医院尽管无法直接使用名字和身份证添加他人作为就诊人,但却可以通过“注册账号”的方式,实现就诊人的添加和就诊信息的查看。以复旦大学附属中山医院为例,记者进入医院小程序,在没有添加任何就诊人的情况下,可以进入“注册”环节。在“身份证”注册页面中,记者使用他人的名字、身份证号,记者自己的手机号以及编造的银行卡号,顺利完成了注册。此后,记者查看到了被添加者2023年在中山医院就诊时的大量检查报告。

中山医院可以通过“注册账号”的方式,实现就诊人的添加和就诊信息的查看。

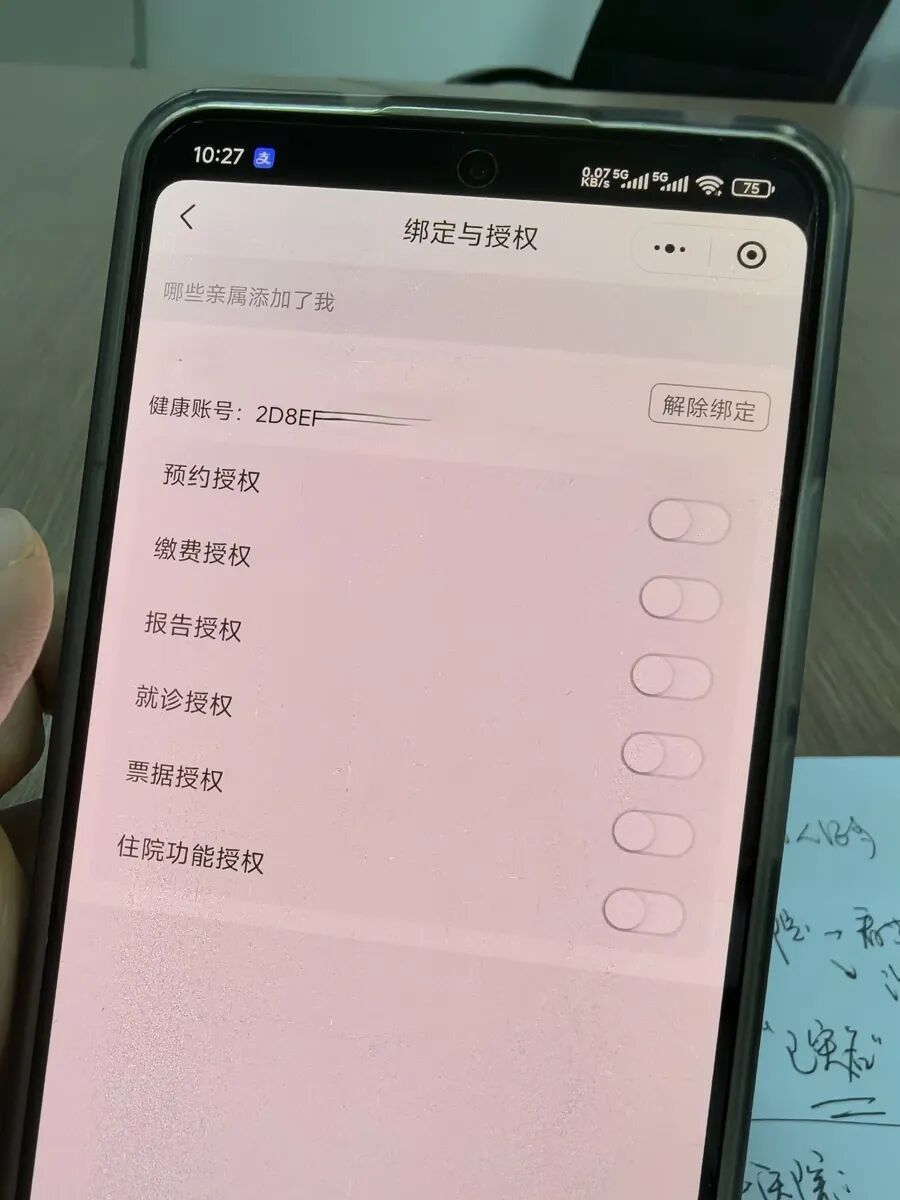

记者留意到,中山医院的互联网服务系统设置了“绑定与授权”功能,即可供用户查询自己信息是否被他人绑定,并设置是否授权他人代为预约、查询报告等各类操作,但记者反复测试发现,尽管关闭了授权,但并不能阻拦他人正常查阅诊疗报告。

中山医院的互联网服务系统提供了“绑定与授权”功能,但记者测试取消授权并不起作用。

此外,在记者和姜先生的体验中,多家医院的互联网就诊服务均可以顺利用他人身份证信息添加就诊人,只是由于用于测试的人员在上述医院没有就诊过,无法确认是否可以顺利查阅报告。

“代办便利”与“隐私保护”如何平衡?

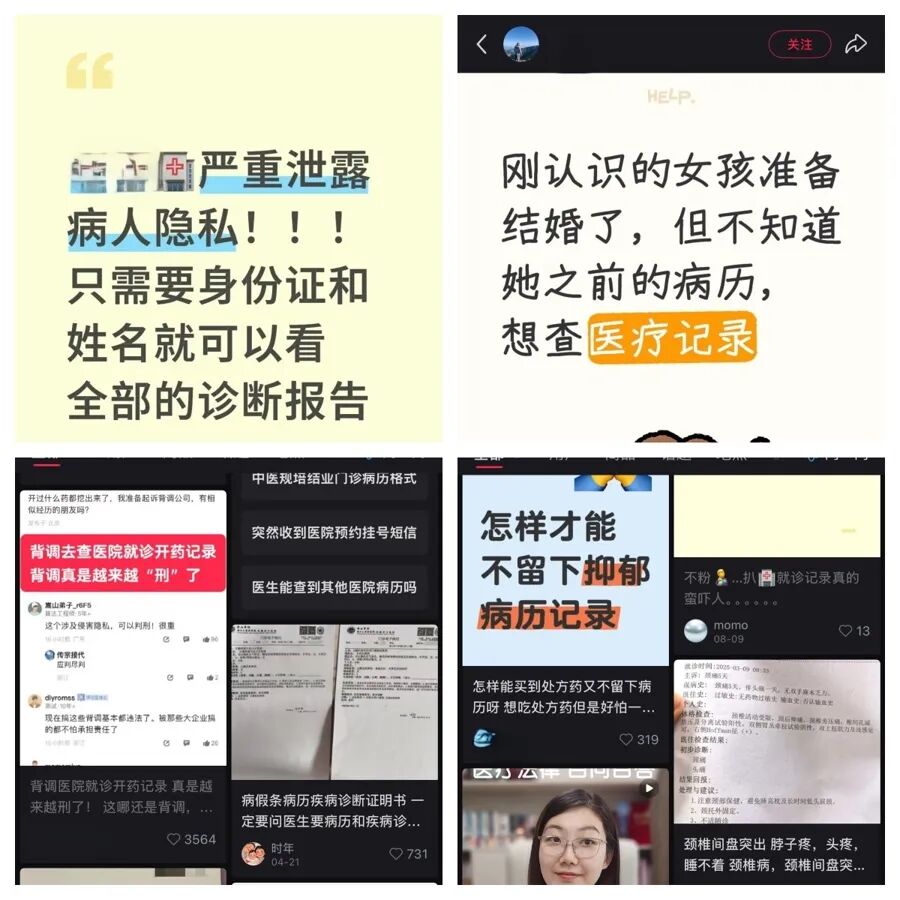

在日常生活中,市民向他人提供名字和身份证号的场景极多,甚至在进出一些单位小区登记信息时,都会被要求写下名字和身份证号,因而,若有意去获取他人的身份证号并不难。在这种情况下,仅通过名字和身份证号就能探查他人诊疗信息,危害性不言而喻。记者在社交媒体上搜索发现,与李女士有着相似遭遇的人不少,有人是求职时被公司背景调查查阅了就诊开药记录,有人则是准备结婚前私下查阅对方的医疗记录……尤其在离婚、纠纷、职场等场景下,这种“漏洞”极易被滥用,造成二次伤害,甚至还滋生了医疗记录查询的黑色产业。

诊疗信息的泄露隐患,是社交媒体上的热点话题。

同济大学法学院教授陈吉栋认为,诊疗信息无疑属于个人敏感信息,他人查阅必须经由本人同意授权,这种同意必须通过言语、文字表达出来,不能是默许默示的,也不能是一揽子同意。他认为,由于互联网服务较难实现上述同意机制,不少医院实则是采取通过添加他人为就诊人时进行信息上的“身份认证”,来证明操作者取得了同意。但由于缺乏统一的数字身份体系,于是只能依赖最方便也最脆弱的认证手段:姓名和身份证号。

但从医院的角度来说,医疗信息系统之所以如此设计,是出于家庭成员代办的便利考虑,同时也便于医院提高服务效率。在李女士的遭遇中,被泄露的诊疗信息主要来自于徐汇区的两家医院——上海市第六人民医院和徐汇区中心医院。日前,徐汇区中心医院门诊办公室的一名工作人员在接受采访时就表示,在线医疗服务在设计时,总体考虑是方便病人和病人家属了解病情。“别有用心去探查他人诊疗信息毕竟是少数现象”,她认为,设置过于复杂的认证环节,给更多患者带来的是麻烦。

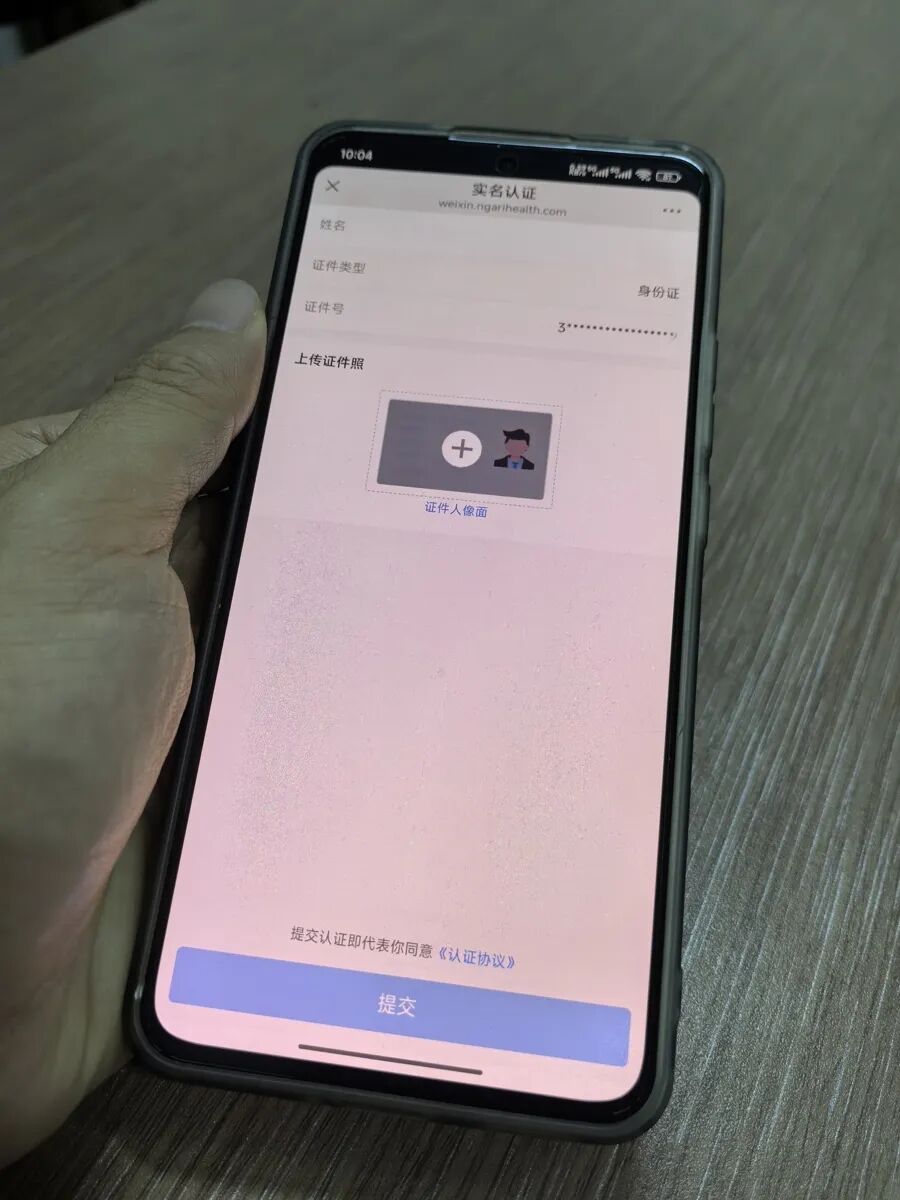

那么,代办便利和隐私保护,两者无法兼得吗?从今年7月起多方投诉后,上海市第六人民医院和徐汇区中心医院日前均对医院的互联网诊疗系统进行了调整,加强了添加就诊人时的身份认证。记者体验发现,第六人民医院增设了身份证照片的上传环节,即除了姓名和身份证号外,还需要提供身份证人像面的照片,才能完成认证以符合实名制就诊的要求。记者留意到,添加儿童为就诊人时验证的是陪诊人即信息添加者的身份证信息;而徐汇区中心医院则增设了人脸识别环节,即要符合姓名、身份证号、人脸信息一致才能完成认证。这些措施收效如何?是否有患者提出反对?记者向两家医院提出采访需求,但均未得到回应。

第六人民医院目前已增设了身份证照片上传环节,来加强添加就诊人时的身份认证。

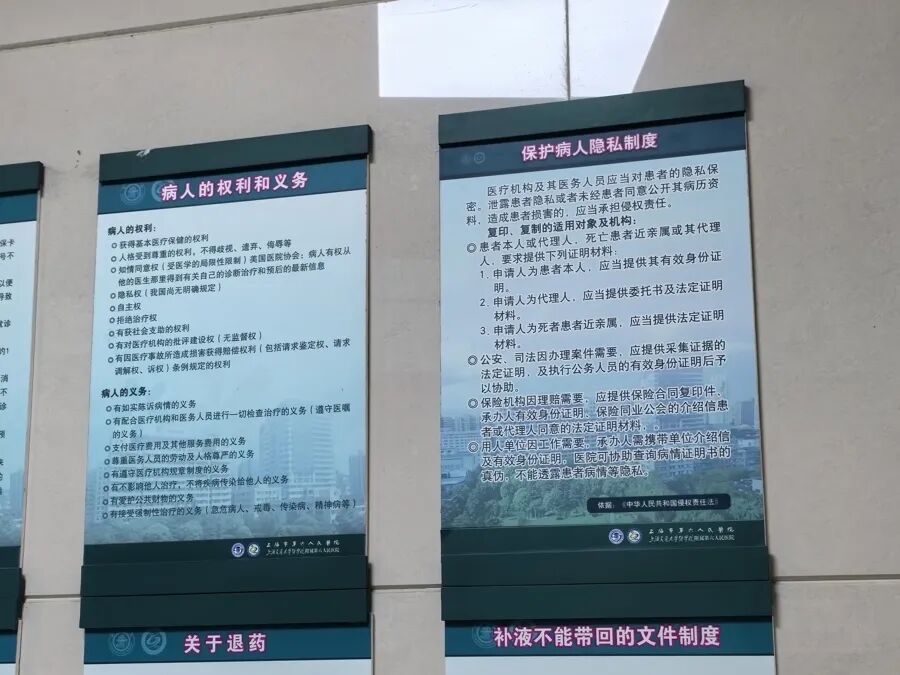

在法律上,《个人信息保护法》和《基本医疗卫生与健康促进法》都明确要求医疗机构必须采取严格的技术与管理措施保护患者隐私。第六人民医院门诊楼6楼门诊办公室处悬挂着保护病人隐私的相关制度,其中明确线下复印他人的病历资料需提供委托书及法定证明材料。陈吉栋认为,线上也是一样,“便利或隐私”并非只能二选一,医疗机构需要把“隐私保护”当作医疗安全的一部分,用技术和制度共同划定便利的边界。

第六人民医院门诊楼6楼门诊办公室处悬挂着保护病人隐私的相关制度。

上海市科学学研究所研究员李辉建议,诊疗信息要按照敏感程度设定分级访问机制,如非本人登录只能查看挂号缴费、预约等“低敏感”信息。查看病历报告、影像结果等高敏感内容,必须本人二次验证,如人脸识别、短信确认等,且可查询信息的时限也要进行一定的限制;陈吉栋则建议,除了未成年人通常都有监护人代为操作之外,其他情况下医疗机构都要为患者的诊疗信息被他人查询时设定明确的知情同意规则。

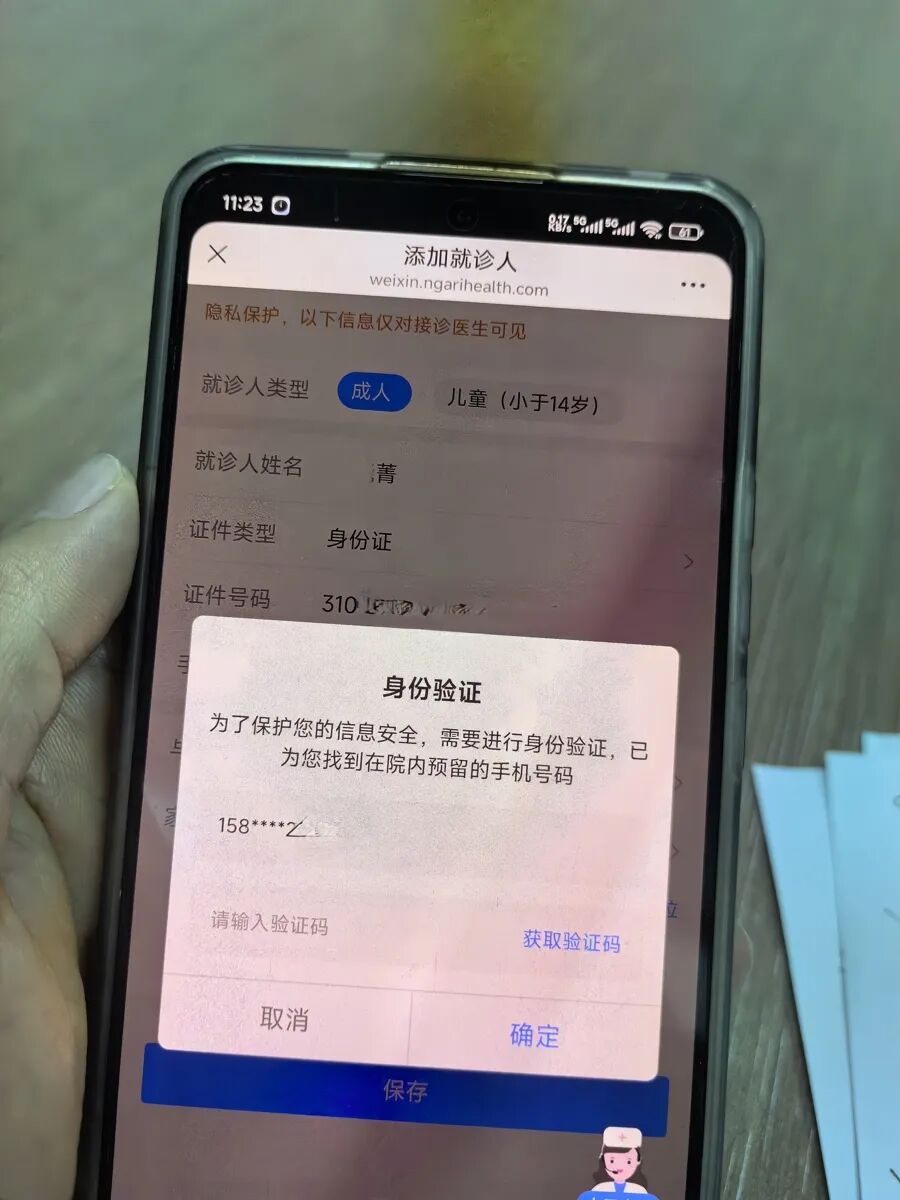

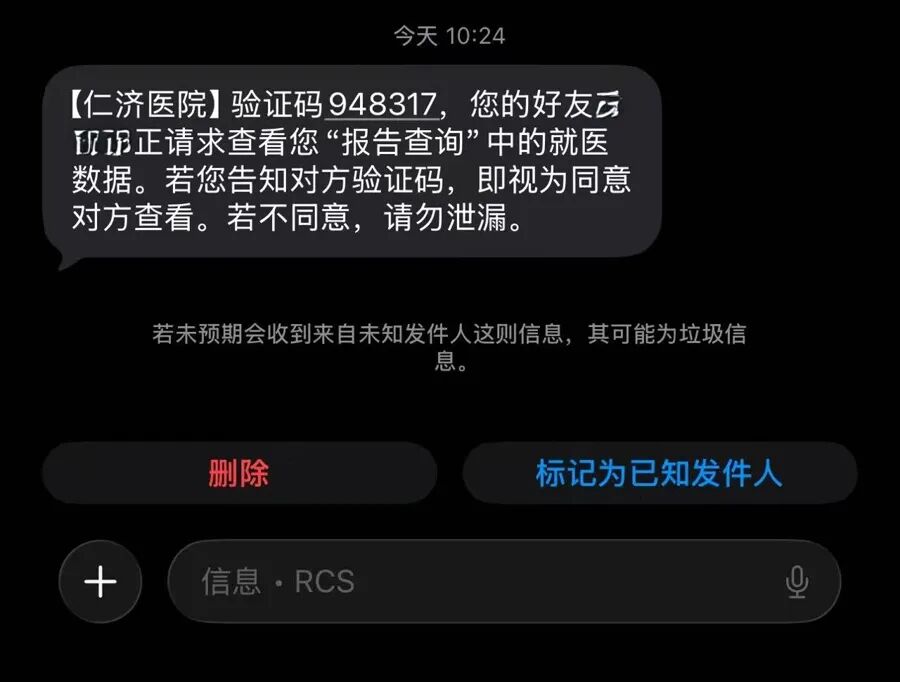

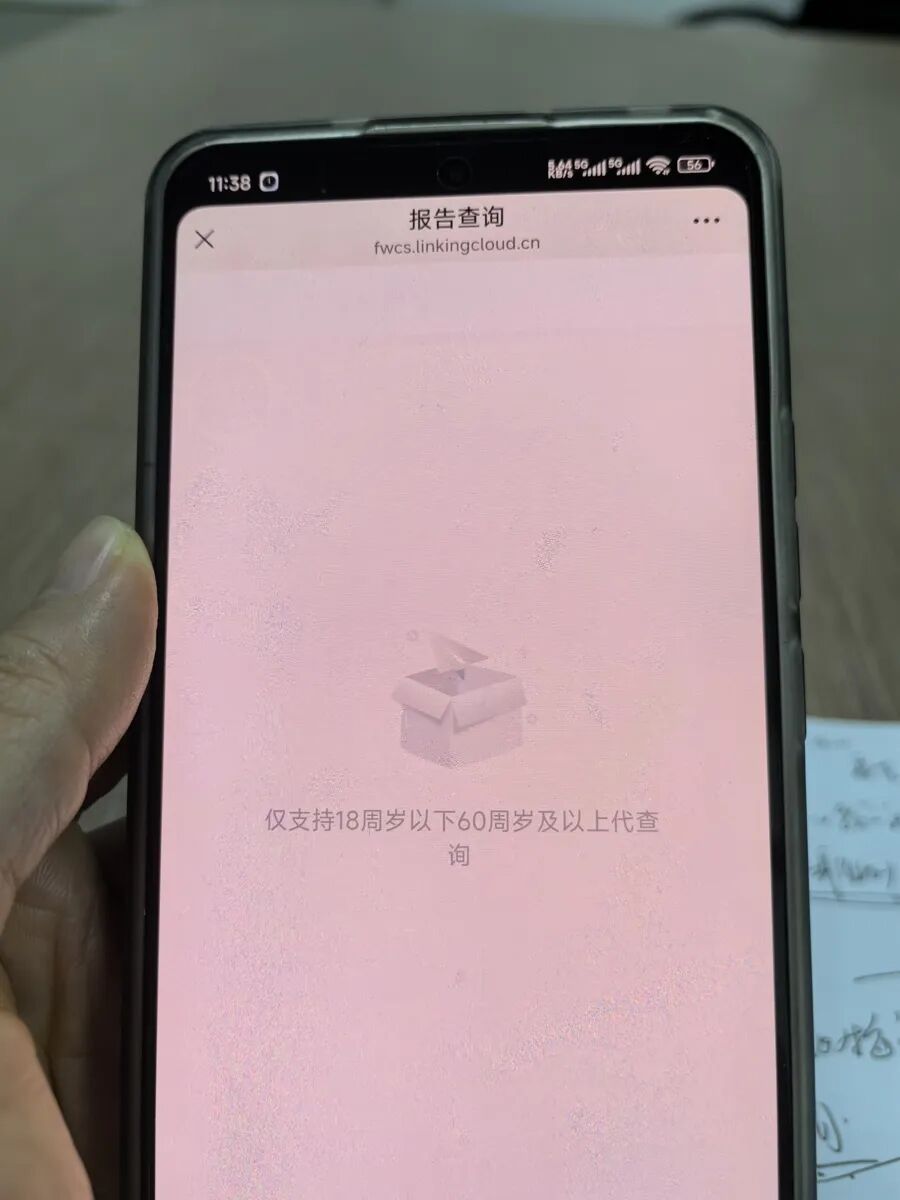

记者在体验中发现,上海一些医院采取的隐私信息保护方式或许更为合情合理:有的医院要求添加他人为就诊人时必须提供当事人在医院就诊时所留下的电话号码,并必须提供实时发送的验证码,以视为同意代操作相关业务。在验证码短信中,还会告知对方涉及到的具体操作;有的医院则限定,添加他人为就诊人后,代为挂号预约等操作并没有限制,但就诊检查报告仅限于18周岁以下和60周岁以上的患者可由他人代为查询……

有的医院要求添加他人为就诊人时必须提供当事人在医院就诊时所留下的电话号码,并必须提供实时发送的验证码,以视为同意代操作相关业务。

有的医院要求添加他人为就诊人时必须提供当事人在医院就诊时所留下的电话号码,并必须提供实时发送的验证码,以视为同意代操作相关业务。

有的医院则限定,就诊检查报告仅限于18周岁以下和60周岁以上的患者可由他人代为查询。

(来源:上观新闻)

融媒体平台建设服务

融媒体平台建设服务 长江云 • 新时代文明实践平台

长江云 • 新时代文明实践平台

大数据舆情中心

大数据舆情中心