《地脉寻踪》再现地质先驱传奇10月26日首演在即——西安话剧院专业指导助力科学家精神舞台传扬

10月19日,一场以“高雅艺术进校园助力科学家精神传扬”为主题的话剧交流活动在黄冈师范学院传媒与影视学院开展。此次活动由该院、西安话剧院以及黄冈保利大剧院联合承办,特邀入选第四届长三角城市戏剧节的《长安的荔枝》剧组到场,为学院原创话剧《地脉寻踪》提供公益指导,同时搭建师生与专业剧组交流的平台。百余名师生参与活动,共同为《地脉寻踪》的排演完善与后续公演蓄力。

《长安的荔枝》剧组成员和同学们交流

作为黄冈师范学院在中国科协“2025科学家舞台剧推广行动”中成功立项的话剧,编剧兼导演余浩老师说:“《地脉寻踪》以李四光开发大庆油田的故事为核心,旨在通过话剧艺术传递科学家精神。”活动中,剧组主创与演员率先围绕创作与表演中的困惑向《长安的荔枝》剧组请教,其中“如何让角色突破剧本框架、展现独特个性”成为焦点问题。

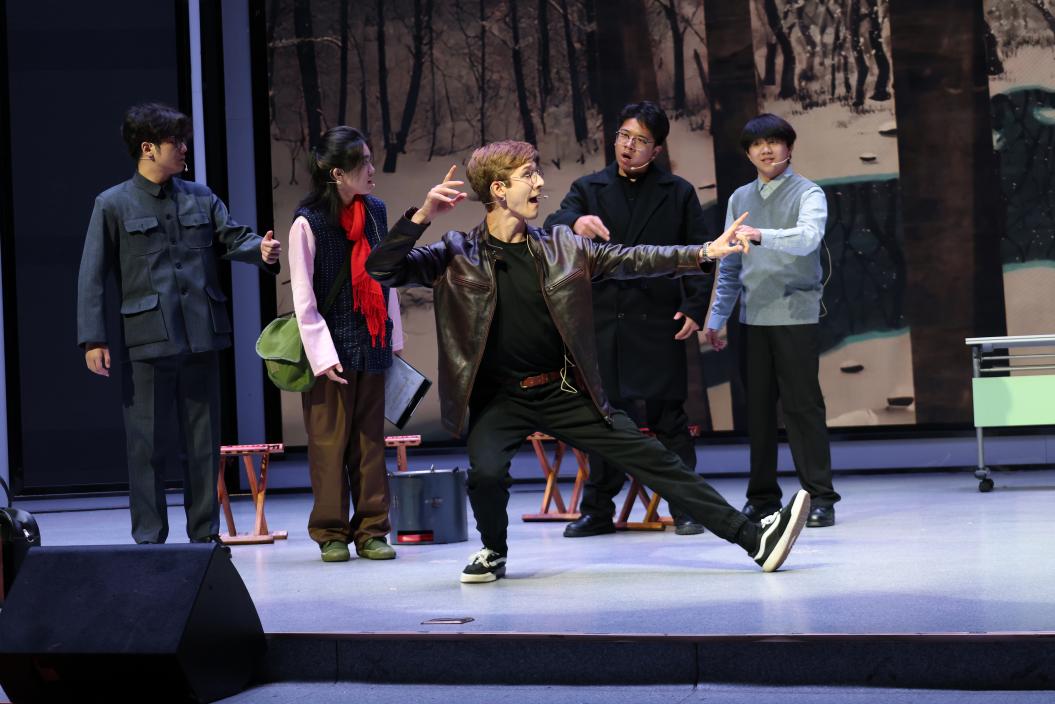

《地脉寻踪》剧组现场演绎

《地脉寻踪》演员徐灵聪直言:“在演绎科学家角色时,总担心过于拘泥剧本设定,导致角色显得刻板,想知道如何才能让角色更‘鲜活’。”对此,《长安的荔枝》剧组梁仁飞老师结合自身大学话剧演出经历给出建议:“要充分发挥传媒专业对人物情感与时代背景的解读优势,先深入理解角色背后的精神内核——比如李四光的执着与担当,再将自己的思考融入表演,敢于在细节上创新,比如通过眼神节奏的变化、肢体动作的设计,让角色有‘专属记忆点’。”这番解答不仅让徐灵聪豁然开朗,也为《地脉寻踪》其他演员提供了新的创作思路。

《长安的荔枝》昆仑奴扮演者梁仁飞老师回答同学提问

交流环节后,《地脉寻踪》剧组应现场师生期待,登台演绎话剧第一幕。演出中,演员们凭借对角色的理解,将李四光及其团队在开发大庆油田过程中的坚定信念与艰辛历程生动呈现——从地质勘探时的严谨专注,到面对困难时的相互鼓励,每一个表情、每一句台词都饱含情感;同时,贴合时代背景的精美道具、还原场景的舞台布置,更让观众仿佛“穿越”到当年的勘探现场,真切感受到科学家们为国奉献的精神力量。

《地脉寻踪》剧组现场表演

演出结束后,现场掌声持续不断。“第一次近距离看《地脉寻踪》的演绎,完全被带入到剧情里了,”一名观看演出的同学表示,“尤其是演员们展现李四光团队不放弃的那一段,特别打动人,也让我更期待整部剧的公演。”

《地脉寻踪》剧组演出现场

在《地脉寻踪》剧组表演结束后,《长安的荔枝》剧组老师并未停下指导的脚步,而是从专业角度对演出细节进行复盘,围绕走台路线规划、眼神表情与剧情情绪的匹配度、角色理解与时代背景的融合等关键问题,提出具体改进建议。

《长安的荔枝》副导演、“李善德” 扮演者廖旭阳老师为《地脉寻踪》剧组进行指导

“第一幕中,李四光与团队讨论勘探方案的场景,走台可以更紧凑一些,通过演员站位的变化突出‘团队协作’的氛围;另外,部分演员的眼神可以更聚焦,让观众更清晰地捕捉到角色的内心变化。”《长安的荔枝》副导演、“李善德”扮演者廖旭阳老师细致点评道。弓弦剑老师则补充:“作为讲述科学家故事的话剧,既要保持剧情的厚重感,也要通过细腻的情感表达拉近与观众的距离,比如在展现人物压力时,可加入一些生活化的小细节,让角色更立体。”

《长安的荔枝》刘署令和苏谅扮演者王向亮老师为《地脉寻踪》剧组进行指导

对于这些专业建议,余浩老师和演职人员表示感谢:“《长安的荔枝》剧组的指导非常精准,从表演技巧到剧情呈现都给了我们新的启发,这对我们接下来调整排练方向、完善剧本细节帮助很大,也让我们对《地脉寻踪》的公演更有信心。”

《地脉寻踪》编剧兼导演余浩同《长安的荔枝》剧组交流

学院副院长、校媒介口语传播艺术研究中心主任张新刚表示,《地脉寻踪》是学院与研究中心共同出品的话剧,未来将继续依托此类高雅艺术交流活动,为《地脉寻踪》剧组对接更多专业资源,推动话剧在排演中不断打磨细节、提升品质,力争在公演时以更优质的呈现,让更多人通过这部作品了解科学家故事、传承科学家精神,同时也为校园文化注入更多高雅艺术活力,助力师生在艺术实践中成长。

《长安的荔枝》剧组同《地脉寻踪》剧组及工作人员合影

据了解,该话剧演职人员为该院专业社团话艺社和大别山精神推普队成员担任,饰演李四光角色的演员为该院播音与主持艺术专业大一学生。

(通讯员:周东霖、朱泽霖、刘桐)

一审:毛紫叶

二审:熊文博

三审:邹德祥

融媒体平台建设服务

融媒体平台建设服务 长江云 • 新时代文明实践平台

长江云 • 新时代文明实践平台

大数据舆情中心

大数据舆情中心