青春华章 | 长江云评:青春之问,何以作答?

10月16日,“青春华章 我们的回答”网络大思政课主题活动在江汉大学举办。这堂由中央网信办网络传播局指导,湖北省委网信办、团省委、省教育厅、武汉市委网信办联合主办的大思政课,来自华中科技大学、华中师范大学、湖北大学、江汉大学、长江大学等在鄂高校的400多名师生,齐聚一堂,共话青春心声,点亮青春理想。

7组嘉宾动情分享,引起现场师生频频掌声。一堂思政课,何以引发广泛共鸣?因为这堂课“以思政之名,答青春之问”,让青春的理想从“心中的火”凝练为“脚下的路”,引导青年学子在时代回响中传承精神,在文明互鉴中开阔胸襟,在科创浪潮中启迪思考,点亮青春信仰、树立前行目标、书写青春答卷!

思政教育从不是空洞的道理宣讲,而是鲜活的行动示范。这堂大课最动人之处,在于让青春的“答案”看得见、摸得着。华中师范大学研究生余典与团队跨越5省8地——在新疆记录民族文化交融,在贵州设计红色文创,在武汉感受中国式现代化的生动实践。从知音号的江风到光谷空轨的科技感,从中医药奶茶的创新到传统食品的现代化突围,这些实践让“思政”不再是课堂上的名词,而是青年脚下的每一步丈量。当4.46万篇实践感悟汇聚成“行走的青春”,我们看到:青春的答案,正在躬身实践的历程中愈发响亮。

红色基因与家国情怀交织,成为最厚重的精神滋养。刘航讲述的奶奶王清珍的故事,将人们拉回上甘岭战役的烽火岁月——16岁的战地卫生员,用嘴为伤员吸导尿管,连续三天三夜焐热烈士僵硬的手臂,在生死考验中诠释“钢少气多”的精神。这份赤诚信仰,不仅是一代人的青春印记,更成为跨越73年的精神火炬,让青年懂得今日盛世的来之不易。

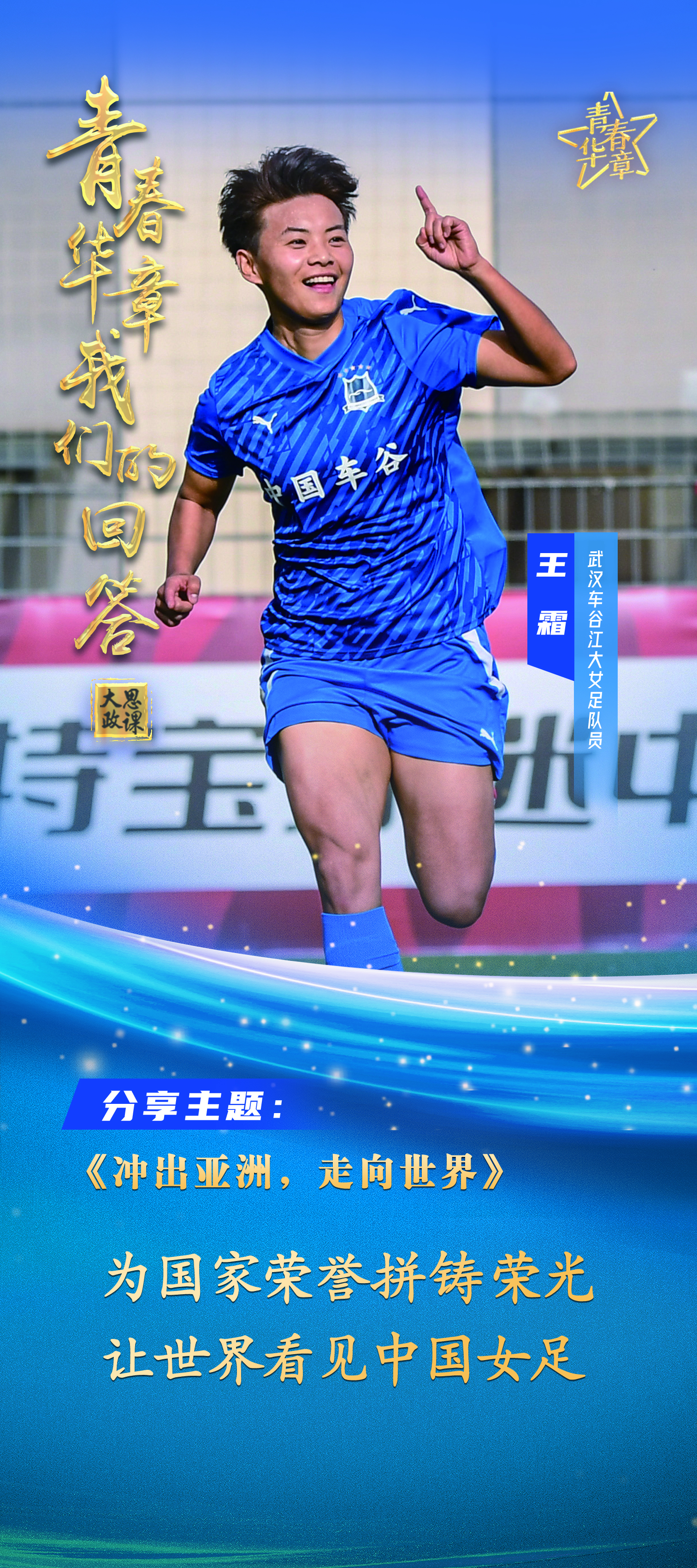

武汉车谷江大女足队员王霜、刘艳秋讲述“冲出亚洲,走向世界”的拼搏之路,展示铿锵玫瑰“不服输”的精神。从“为国为民奋斗到底”的信念,到“祖国荣誉高于一切”的坚守,这堂课用两代人的故事证明:精神的传承从不是空口号,而是融入血脉的行动自觉,更是青年在各自岗位上“为国奋斗”的坚定模样。

文化成为连接中外的桥梁,让青春故事有了更广阔的视野。黄梅戏教师刘莎妲一曲《女驸马》,婉转之间,唱出的是文化自信的底气;而来自埃及、智利、土库曼斯坦、巴西的四位留学生,有模有样地学起黄梅戏《对花》,并用中国古诗词分享对湖北的美好印象。那一刻,文化的纽带,让我们跨越山海遇见知音。

更动人的是留学生眼中的湖北印象:埃及小伙颜渊从长江与尼罗河的共鸣中读出“唯见长江天际流”的意境,智利的思天因“一桥飞架南北”的奇迹选择来到武汉,星星身着汉服传递中国传统服饰之美,巴西学子马飞龙在太极与古琴中找到“高山流水”的知音。他们不仅是文化的学习者,更是湖北的“推荐官”,从恩施土家族摆手舞到光谷空轨,从战国袍到武当太极,他们的分享让荆楚大地的魅力跨越山海,也让青年学子明白:文化自信不仅是坚守传统,更是以开放姿态让世界读懂中国,让青春在文明互鉴中绽放光彩。

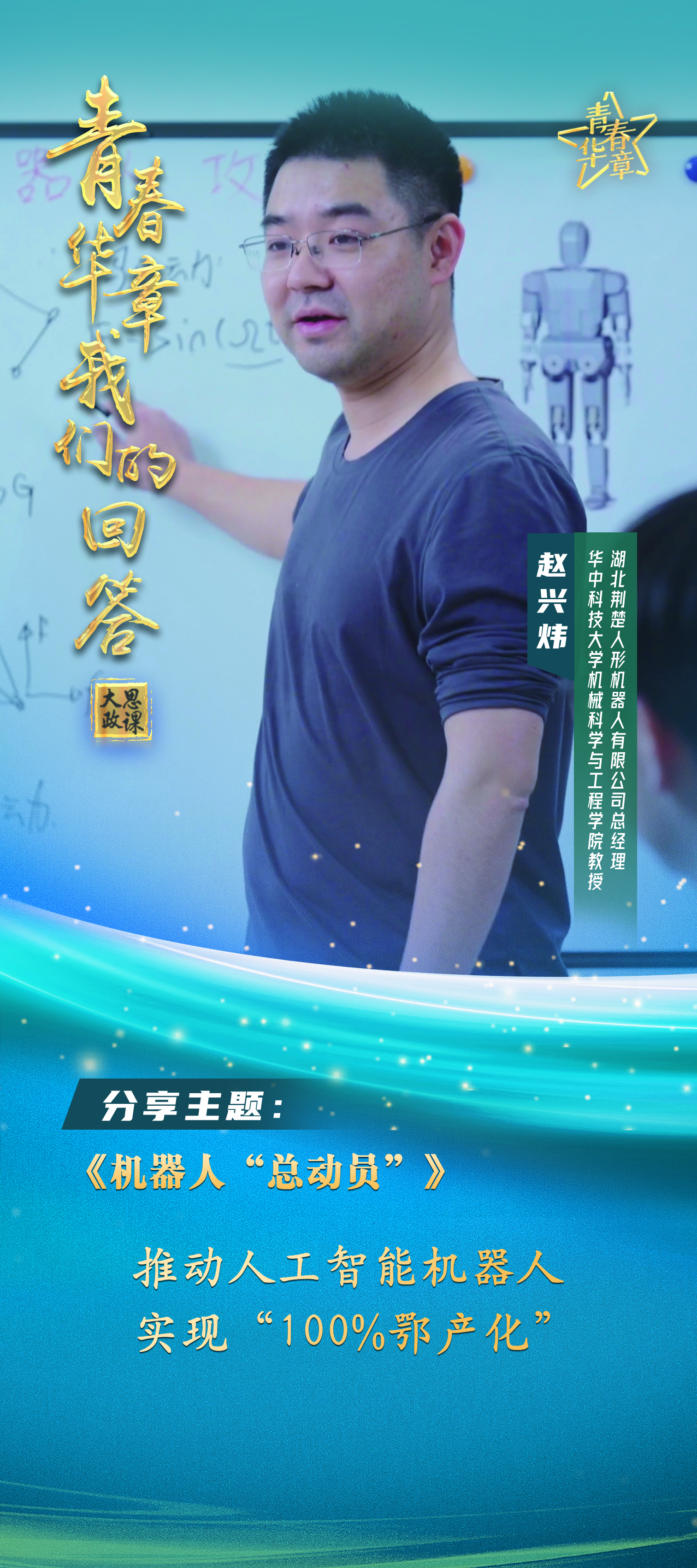

科技创新与实干担当碰撞,为青年指明了奋斗的方向。华中科技大学的赵兴炜教授带着“荆楚”系列人形机器人走上讲台,讲述团队放弃成熟技术、挑战直线驱动方案的抉择——从零开始攻克航天级丝杠技术,让机器人能在汽车生产线精准作业、在养老场景传递温情。这份“敢啃硬骨头”的创新精神,让青年看到科技报国的具体路径:每一颗螺丝、每行代码,都能成为推动新质生产力的力量。

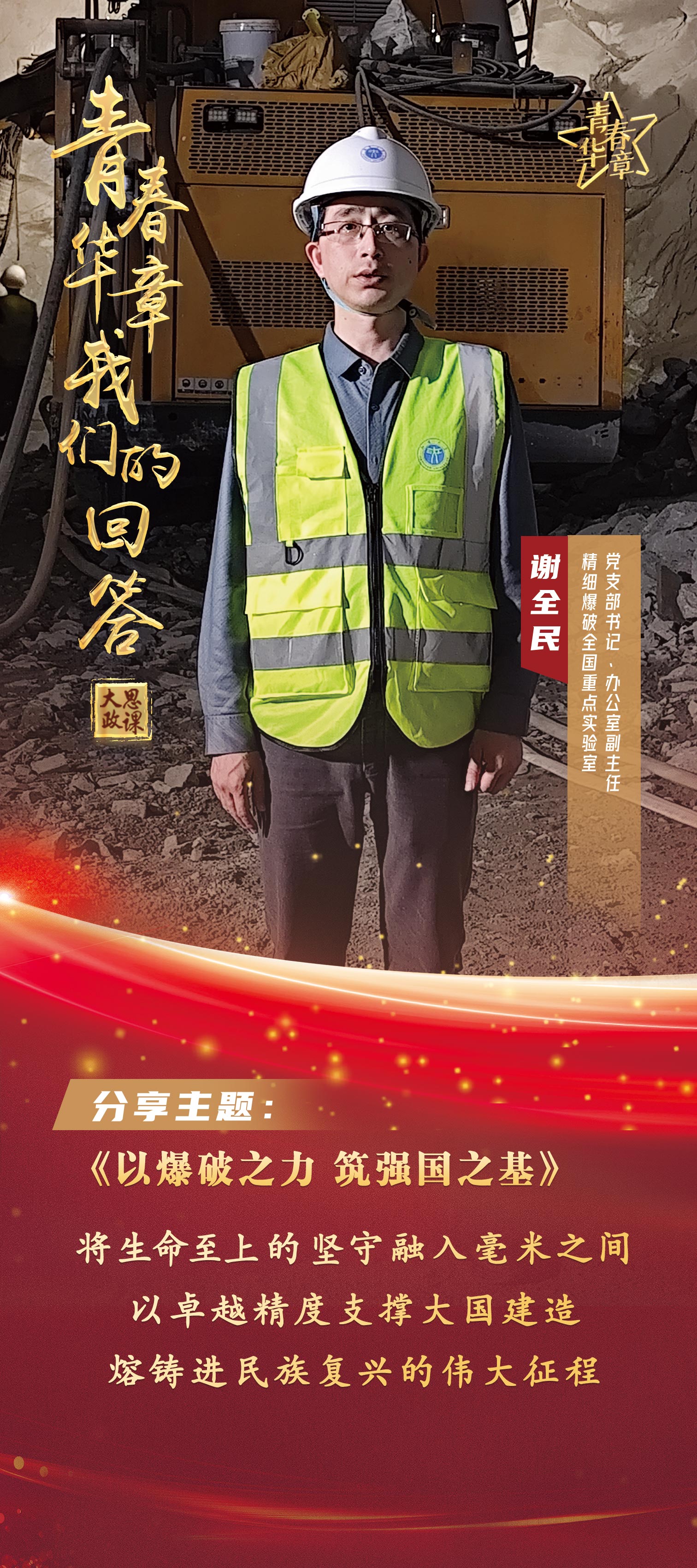

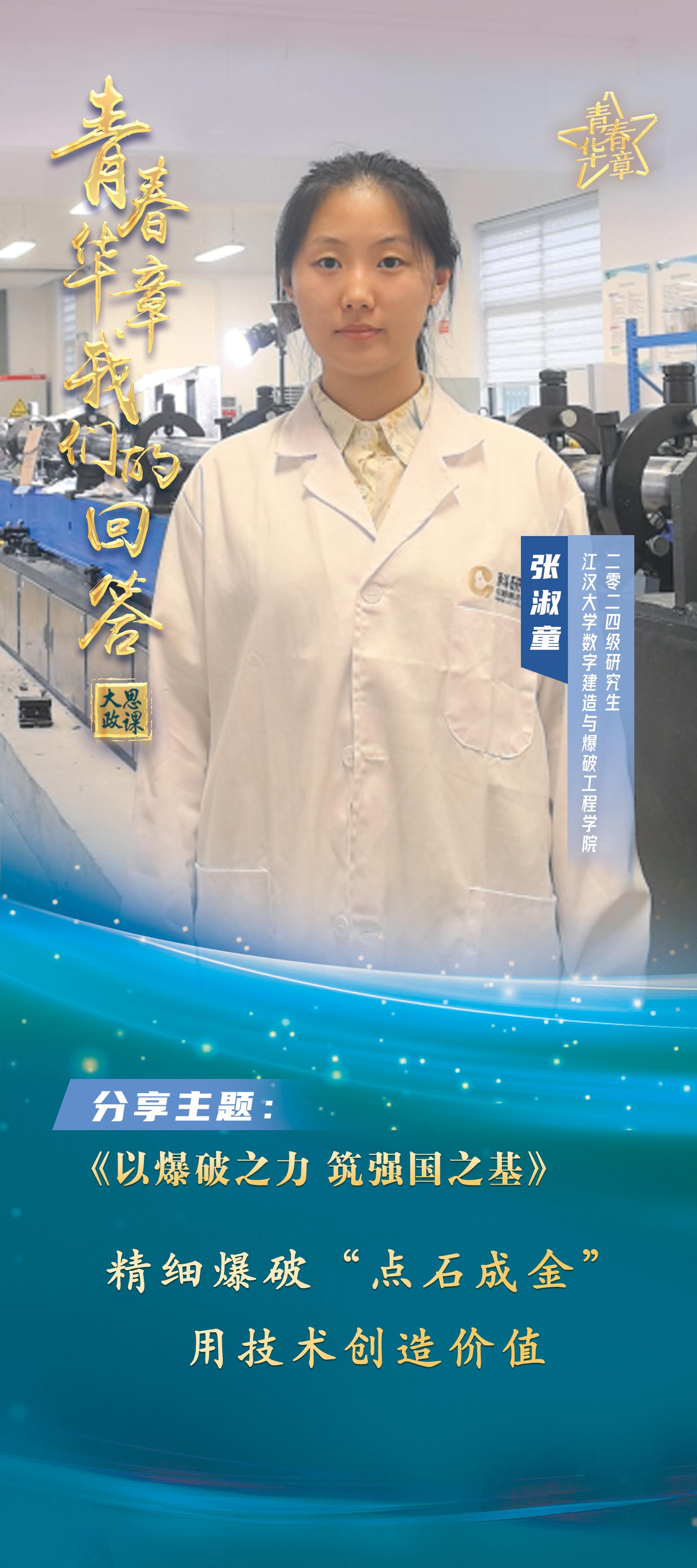

江汉大学精细爆破全国重点实验室的谢全民教授与学生张淑童,则展现了科技工作者的责任与担当。在川藏铁路 93.6℃的高地温隧道里,团队顶着缺氧与岩爆风险攻关,让隧道爆破进尺提升近一倍;在鄂州花湖机场建设中,用“炸山不扰民”的技术实现现代版“愚公移山”。当张淑童说“女生也能爱上爆破专业”时,让人看到:青春的选择无关性别,只关乎“用技术创造价值”的追求。这堂课用科研人的实干证明:青年的理想,应扎根祖国大地,在国家重大工程中、在民生需求里,用真才实学报效国家。

“青春华章 我们的回答”,没有给“青春”下统一的定义,却用无数个鲜活的“答案”告诉青年:青春可以是实地行走的脚步,可以是精神传承的火炬,可以是文化交流的桥梁,可以是科技创新的行动……当全场唱响《歌唱祖国》,当青年们从“听故事的人”变成“讲故事的人”,我们有理由相信:新时代的青年,终将在自己的领域里,书写属于他们的青春华章,作出无愧于祖国的青春回答。

(长江云记者 孙俊 胡傲蕾)

融媒体平台建设服务

融媒体平台建设服务 长江云 • 新时代文明实践平台

长江云 • 新时代文明实践平台

大数据舆情中心

大数据舆情中心