见证“天堑变通途” 武汉长江大桥通车签名丝绸亮相桥梁博物馆

长江云新闻 2025-10-15 14:43:51

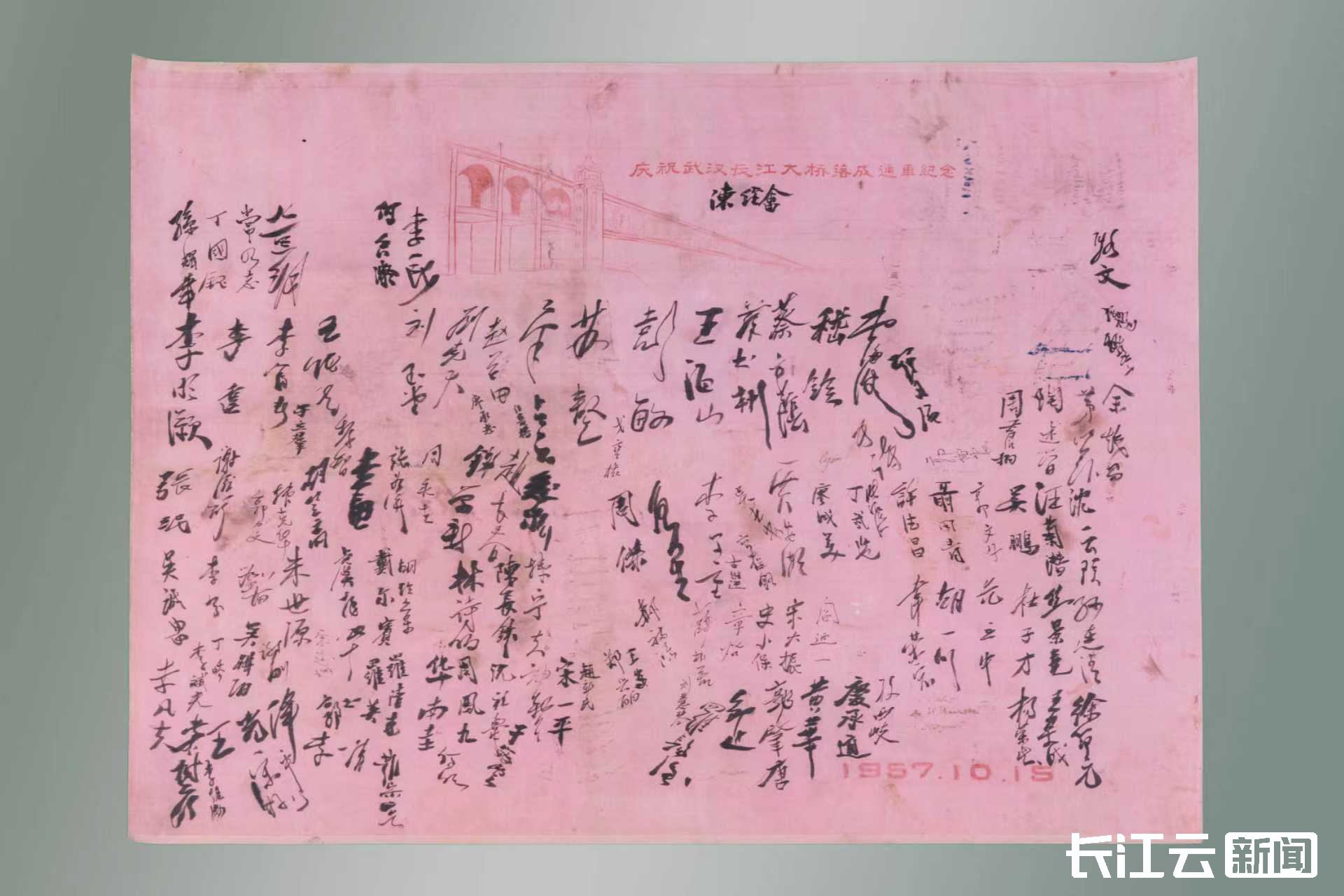

一方粉色的丝绸,密密麻麻上百个签名,共同见证了新中国桥梁建设的重要历史时刻。10月15日,正值武汉长江大桥通车68周年纪念日,桥梁博物馆正式公开展陈“1957年10月15日武汉长江大桥通车仪式参加者签名”,为观众打开一扇回望历史的窗口。

这方签名丝绸呈粉红色,因年代久远已略有褪色,上方印有“武汉长江大桥落成通车纪念”的红色标题。旗面上密密麻麻地布满了参加通车仪式来宾的签名。桥梁博物馆馆长成莉玲介绍,这些签名涵盖了国家、地方相关领导,全国知名的文学家、书画家、歌唱家、表演艺术家,援建大桥的苏联专家,以及武汉长江大桥的建设者。如,茅以升、梁思成等27位武汉大桥技术顾问委员会的专家,他们用毛笔题签的字迹至今清晰可辨。

回顾1955年9月,武汉长江大桥作为新中国“一五”计划重点工程破土动工。面对长江天堑,建设者们大胆采用世界首创的管柱钻孔法,取代了当时常见的气压沉箱法,不仅极大改善了工人的劳动条件,还提高了工效。在大桥钢梁架设阶段,工人发现有的铆钉不能全部填满眼孔,有松动。但时任铁道部大桥工程局局长的彭敏果断下令,停止铆钉铆合和钢梁拼接。直至1个月后新的铆钉完全填满眼孔,误差小于0.4毫米,拼装工作才重启,先期已铆合的1万多个不合格铆钉全部弃用。如今68年过去,即便历经巨轮撞击,大桥仍巍然屹立,续写着“质量传奇”。

从结束长江“天堑阻隔”、串联京广铁路,到培育中国第一代“建桥大军”、奠定我国现代桥梁建设基础,武汉长江大桥早已超越交通设施的意义,成为一座精神丰碑。此次签名旗公开展陈,不仅是让文物“活”起来,更让“大桥精神”传下去。当参观者凝视这方丝绸上的每一个签名,读到的是老一辈建设者的初心,汲取到的是敢为人先、精益求精的奋斗力量。

(长江云新闻记者 李慧 通讯员 邢影)

责任编辑 陶多朵

融媒体平台建设服务

融媒体平台建设服务 长江云 • 新时代文明实践平台

长江云 • 新时代文明实践平台

大数据舆情中心

大数据舆情中心